AULA 14

Economia e distribuição de riqueza no Brasil

O conceito econômico de distribuição se refere à forma com que são repartidas as riquezas e os bens socialmente produzidos (em um sentido amplo, a renda) entre os indivíduos e entre os diferentes estratos da população em determinada sociedade.

As características da distribuição de renda e os mecanismos que a influenciam variam e dependem diretamente da organização da produção e da forma de propriedade vigente em cada sociedade.

Portanto, a distribuição decorre do próprio processo produtivo e está relacionada com a divisão social do trabalho, ou seja, com a forma com que se encontram distribuídos os juros, lucros, rendas, salários e a propriedade dos fatores de produção.

Distribuição, concentração e desigualdade de renda

A renda total de um país ou região encontra-se distribuída – em maior ou menor grau – de maneira diferenciada entre os indivíduos e diferentes camadas sociais. O tema da concentração de renda é um dos campos em que a teoria econômica se liga mais intimamente à análise sociológica e política.

Diferentes correntes de pensamento buscam justificar ou criticar a distribuição desigual da renda. As teorias que justificam a desigualdade costumam se basear nas diferenças de capacidades, escolaridade e méritos entre os indivíduos, argumentando ainda que a desigualdade seria desejável para incentivar a eficiência do mercado. Porém, a desigualdade é vista geralmente como indesejada e causadora de graves problemas sociais.

Medindo a distribuição de renda

Existem várias maneiras de se medir e analisar a distribuição de renda. Uma das medidas mais conhecidas é o Coeficiente de Gini, que varia de 0 a 1. Quanto mais se aproxima de 1, maior é a concentração da renda, quanto mais próximo de zero, mais igualitária é sua distribuição.

Outra conhecida ferramenta estatística é a Curva de Lorenz. Trata-se de uma representação gráfica da razão entre a população e o total da renda, que recebe o nome de seu criador.

Distribuição de renda no Brasil

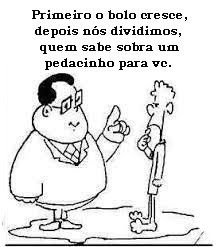

O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Na nossa história recente, o maior aumento na desigualdade se deu nas décadas de 1960 e 1970, em decorrência de uma política econômica que visava concentrar a renda nas classes mais ricas para incentivar o investimento e o consequente crescimento da produção. A ideia era crescer o bolo para depois reparti-lo.

Para atingir tais objetivos, o governo militar reduziu os salários reais e reprimiu a organização dos trabalhadores. O coeficiente de Gini na década de 1970 estava acima de 0,6. A partir da redemocratização, significativos avanços de políticas sociais acarretou a redução do índice, que em 2010 chegou a 0,53. Apesar da diminuição da desigualdade, esse patamar ainda é bastante elevado comparado ao resto do mundo.

Políticas de redistribuição de renda

A distribuição de renda depende do funcionamento do mercado, que busca empregar os recursos de forma eficiente, mas não garante necessariamente que os recursos sejam alocados de forma justa. Como resultado, muitos economistas defendem que o governo deve redistribuir a renda para alcançar uma distribuição mais igualitária do bem estar econômico.

Algumas dessas políticas, como o sistema de assistência social ou o seguro desemprego, tentam apoiar os membros da sociedade que são mais necessitados. Outros, como o imposto de renda individual progressivo, fazem com que os mais ricos contribuam mais para subsidiar o estado de bem estar social.

Do UOL, em São Paulo 24/06/2021 15h07

A fatia que corresponde a 1% da população mais rica do Brasil detém quase a metade da riqueza nacional (49,6%), aponta o relatório da Riqueza Global, publicado anualmente pelo banco Credit Suisse.

De acordo com a análise, entre dez países selecionados, o Brasil só fica atrás da Rússia na comparação dos ganhos do topo da pirâmide em relação ao restante da população.

Veja o quanto o 1% da população mais rica de cada país detém da riqueza nacional

1 - Rússia - 58,2%

2 - Brasil - 49,6%

3 - Índia - 40,5%

4 - Estados Unidos - 35,3%

5 - China - 30,6%

6 - Alemanha - 29,1%

7 - Reino Unido - 23,1%

8 - Itália - 22,2%

9 - França - 22,1%

10 - Japão - 18,2%

Na comparação com o ano passado, o Brasil teve uma piora neste índice de desigualdade, com o crescimento 2,7 pontos percentuais. O mesmo movimento foi visto em outros oito países dos dez selecionados, sendo que apenas França e Alemanha viram uma redução no índice.

No âmbito global, a concentração de riquezas também é alvo de preocupação. O relatório estima que cerca 50% dos adultos mais pobres, em conjunto, detêm 1% da riqueza global total no final de 2020.

Por outro lado, a fatia correspondente aos 10% mais ricos detém 82% da riqueza global e o topo, sendo que o topo da pirâmide (1%) tem quase metade (46%) de toda a riqueza.

AULA 13

Conceitos demográficos

Compreender os conceitos demográficos é fundamental para entender as dinâmicas populacionais

A demografia – ou Geografia da População – é a área da ciência que se preocupa em estudar as dinâmicas e os processos populacionais. Para entender, por exemplo, a lógica atual da população brasileira é necessário, primeiramente, entender alguns conceitos básicos desse ramo do conhecimento.

População absoluta: é o índice geral da população de um determinado local, seja de um país, estado, cidade ou região. Exemplo: a população absoluta do Brasil está estimada em 180 milhões de habitantes.

Densidade demográfica: é a taxa que mede o número de pessoas em determinado espaço, geralmente medida em habitantes por quilômetro quadrado (hab/km²). Também é chamada de população relativa.

Superpovoamento ou superpopulação: é quando o quantitativo populacional é maior do que os recursos sociais e econômicos existentes para a sua manutenção.

Qual a diferença entre um local, populoso, densamente povoado e superpovoado?

Um local densamente povoado é um local com muitos habitantes por metro quadrado, enquanto que um local populoso é um local com uma população muito grande em termos absolutos e um lugar superpovoado é caracterizado por não ter recursos suficientes para abastecer toda a sua população.

Exemplo: o Brasil é populoso, porém não é densamente povoado. O Bangladesh não é populoso, porém superpovoado. O Japão é um país populoso, densamente povoado e não é superpovoado.

Taxa de natalidade: é o número de nascimentos que acontecem em uma determinada área.

Taxa de fecundidade: é o número de nascimentos bem sucedidos menos o número de óbitos em nascimentos.

Taxa de mortalidade: é o número de óbitos ocorridos em um determinado local.

Crescimento natural ou vegetativo: é o crescimento populacional de uma localidade medido a partir da diminuição da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade.

Crescimento migratório: é a taxa de crescimento de um local medido a partir da diminuição da taxa de imigração (pessoas que chegam) pela taxa de emigração (pessoas que se mudam).

Crescimento populacional ou demográfico: é a taxa de crescimento populacional calculada a partir da soma entre o crescimento natural e o crescimento migratório.

Migração pendular: aquela realizada diariamente no cotidiano da população. Exemplo: ir ao trabalho e voltar. Exemplos de migrações pendulares:

Sazonais: realizadas em determinado período do ano em virtude de fatores naturais e/ou econômicos, como os agricultores do sertão do Nordeste que migram sazonalmente de acordo com o período de seca mais intensa;

Transumância: deslocamento relacionado aos pastoreios que migram de acordo com as necessidades dos rebanhos e a oferta de recursos como água e pastagens.

Diários:

Podem ser urbano-urbano: movimentos realizados a partir das chamadas cidades-dormitório em direção ao local de trabalho. Ou urbano-rural: movimentos realizados pelos trabalhadores volantes, também conhecidos como boias-frias.

Recreação e turismo: movimentos diários, semanais ou mensais, com o objetivo de lazer, encontros familiares ou círculo de amizades.

Migração sazonal: aquela que ocorre durante um determinado período, mas que também é temporária. Exemplo: viagem de férias.

Migração definitiva: quando se trata de algum tipo de migração ou mudança de moradia definitiva.

Migrações podem ser de 02 tipos: migrações externas, movimentos intracontinentais ou intercontinentais e migrações internas, movimentos intrarregionais ou inter-regionais.

Êxodo rural: migração em massa da população do campo para a cidade durante um determinado período. Lembre-se que uma migração esporádica de campo para a cidade não é êxodo rural.

Êxodo urbano: movimentos duradouros no sentido cidade-campo.

Metropolização: é a migração em massa de pessoas de pequenas e médias cidades para grandes metrópoles ou regiões metropolitanas.

Desmetropolização: é o processo contrário, em que a população migra em massa para cidades menores, sobretudo as cidades médias.

Os conceitos de população servem de referência para as análises e estudos da população do Brasil e do mundo. Os estudos da população representam um dos mais importantes ramos da Geografia.

Os estudos de população são realizados a partir dos dados coletados pelos censos demográficos e pesquisas de campo, que são organizados e interpretados por instituições oficiais do governo e universidades. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) acumula uma grande quantidade de pesquisas e dados estatísticos sobre a população brasileira.

Antes de olhar para os dados representativos da população brasileira – que foram atualizados recentemente após a realização do censo 2010, é importante ressaltar que mais do que uma série de observações e dados quantitativos, as informações do censo são utilizadas como referência para a formação de políticas públicas nas mais diferentes áreas da sociedade e segmentos da economia, apontando as fragilidades, potenciais e a evolução histórica dos aspectos mais importantes de nossa sociedade.

Transição demográfica

Transição demográfica é a passagem de uma situação de alta taxa de natalidade e de alta taxa de mortalidade para uma situação de estabilidade, através de baixos índices de natalidade e de mortalidade.

O Japão é um exemplo de país que apresenta um estágio avançado de transição demográfica, com grande envelhecimento, ou seja, decréscimo da taxa de natalidade e mortalidade.

O Censo Demográfico da população brasileira não será realizado neste ano por falta de orçamento. A pesquisa é realizada no Brasil a cada 10 anos e deveria ter sido feita em 2020, mas foi adiada para 2021 por causa da pandemia da covid-19.

Ao explicar o veto parcial ao orçamento de 2021 nesta sexta-feira (23), o secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, confirmou que não há recursos para realizar o Censo.

Os recursos necessários para o Censo eram da ordem de R$ 2 bilhões. Durante a tramitação do projeto no Congresso Nacional, os parlamentares fizeram um corte de 88% do valor total. O corte foi confirmado pela sanção presidencial.

No início deste mês, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo levantamento, suspendeu o processo seletivo para contratação dos agentes que trabalhariam na pesquisa.

Os dados populacionais do Censo são utilizados, por exemplo, para os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, além de servir de base para políticas públicas e pesquisas. A última contagem do Censo foi em 2010.

AULA 12

A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo, é rica e diversa, o que se explica pela formação geográfica e histórica do país. Indígenas, africanos e portugueses contribuíram muito para essa construção.

Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui.

São elementos característicos da cultura brasileira a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais nacionais, como o Carnaval, e as festas tradicionais locais, como as Cavalhadas de Pirenópolis, em Goiás, e o Festival de Parintins, no Amazonas.

A religião, como elemento cultural, também sofreu miscigenação, formando o que chamamos de sincretismo religioso. O sincretismo religioso brasileiro reúne elementos do candomblé, do cristianismo e das religiões indígenas, formando uma concepção religiosa plural.

O Carnaval é uma das principais manifestações culturais brasileiras.

Como a cultura brasileira nasceu?

Podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura genuinamente brasileira remontam aos povos indígenas que já habitavam o território de nosso país antes da chegada dos portugueses em 1500. Donos de uma cultura extensa, os povos nativos mantinham as suas crenças e praticavam seus elementos culturais aliados a um modo de vida simples e em contato com a natureza.

Com a chegada dos portugueses e o início da colonização, a cultura europeia foi introduzida, à força, nos povos indígenas, e as missões da Companhia de Jesus (formadas por padres jesuítas) vieram para o Brasil com o intuito de catequizar os índios.

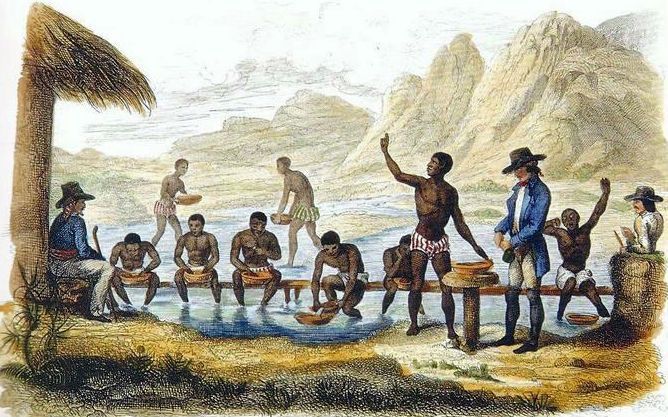

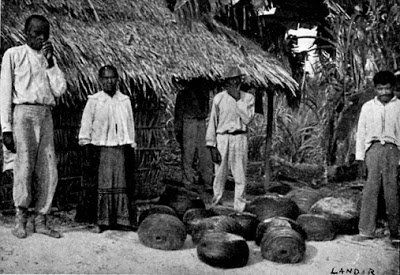

No século XVII, devido ao grande número de engenhos de cana-de-açúcar, os europeus começaram a capturar e trazer os negros africanos, à força, para o Brasil, como escravos. Esses, tiranicamente escravizados, trouxeram consigo elementos da sua cultura e de seus hábitos, como as religiões de matriz africana, a sua culinária e seus instrumentos musicais.

No século XIX, o Brasil vivenciou mais um processo migratório composto por trabalhadores italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café, quando os primeiros indícios da abolição da escravatura já apontavam no governo brasileiro.

Outros grandes fluxos migratórios significativos aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, quando japoneses, alemães e judeus buscaram refúgio em terras brasileiras.

Toda essa vastidão de povos provocou a formação de uma cultura plural e de culturas diferentes. As diferenças geográficas também contribuíram para que o processo cultural brasileiro se tornasse plural e diversificado.

Se considerarmos como exemplo a música sertaneja de raiz, encontramos nela elementos que remetem à vida no campo. Já o funk carioca fala da vida nas favelas, de onde ele surgiu. A literatura de cordel, por sua vez, trata de temas recorrentes ao sertanejo nordestino, enquanto os elementos da vida gaúcha tratam da vida dos povos que se estabeleceram no Sul do país, sob influência de alemães e argentinos.

Hábitos e costumes

Os costumes brasileiros são variados. Tratando de termos morais, a nossa influência toma como base, principalmente, a moral judaico-cristã. O cristianismo constitui a maior influência para a formação de nosso povo, principalmente pela vertente católica, que compõe o maior grupo religioso brasileiro. Também sofremos influências morais de outros povos que vieram para o Brasil por meio dos fluxos migratórios, como os africanos.

A diversidade de hábitos e costumes morais também se deu por conta dos regionalismos que foram surgindo ao longo do tempo. Por possuir um território de proporções continentais, o Brasil viu, ao longo de sua história, o desenvolvimento de diferentes vertentes culturais, devido às diferenças geográficas que separam o território.

Pensando em termos culinários (a culinária é um valioso elemento cultural de um povo), temos pratos típicos e ingredientes que provêm da cultura indígena, dos estados nordestinos e do Centro-Oeste brasileiro, por exemplo. Enquanto vatapá e acarajé são pratos típicos baianos de origem africana, os habitantes do Cerrado consomem pequi, e a culinária tradicional paulista é fortemente influenciada pela culinária portuguesa e italiana.

Influências

Influência europeia

O carnaval, festival de origem pagã, e tão comemorado no Brasil, é também visto na tradição europeia, como é o caso do Festival de Veneza.

A cultura europeia é uma das principais fornecedoras de elementos culturais para o Brasil. Foram os europeus que mais migraram para o país. Culinária, festas, músicas e literatura foram trazidas para o território brasileiro, fundindo-se com outros elementos de outros povos. Além da cultura popular dos países europeus, foi trazida também a cultura erudita, marca essencial das elites intelectuais e financeiras europeias.

Influência indígena

Atualmente há encontros indígenas pelo Brasil, nos quais a nossa cultura nativa é promovida por meio de exposições de dança, música, vestimenta etc. Hoje nós consumimos pratos típicos indígenas, além de incorporarmos em nosso vocabulário palavras oriundas da família linguística tupi-guarani. Palavras como caju, acerola, guaraná, mandioca e açaí têm origem indígena, além do hábito alimentar que desenvolvemos comendo esses frutos e da mandioca ter nascido na cultura indígena antes da chegada dos portugueses.

Influência africana

No Brasil o Dia de Iemanjá é comemorado, em sua maior parte, por devotos do candomblé e da umbanda.

Os africanos trouxeram para o Brasil as suas práticas religiosas expressas hoje, principalmente, pelo candomblé e pela umbanda, que mistura elementos do candomblé com o espiritismo kardecista.

Também trouxeram pratos típicos de suas regiões e desenvolveram aqui pratos com inspiração naquilo que compunha a culinária africana dos locais de onde vieram. Outra marca cultural que herdamos dos africanos é a capoeira, praticada até os dias atuais.

Cultura brasileira atual

Atualmente, a cultura brasileira sofre diversas influências além daquelas raízes apontadas no tópico anterior. A cultura brasileira atual é influenciada fortemente pelos elementos da indústria cultural (filmes, músicas, seriados, propagandas, etc.).

Além desses fatores, existem outros oriundos da cultura produzida nas periferias, que não necessariamente são frutos da indústria cultural. A break dance é um dos elementos do hip hop que compõem a cultura brasileira contemporânea.

Hoje, podemos elencar o hip hop e o funk como elementos que impulsionam a cultura brasileira atual, para além da cultura de massa produzida pela indústria cultural. Nesses casos, podemos relacionar esses elementos a uma cultura autêntica, produzida pela periferia e para a periferia, sendo muitas vezes confundidos com os elementos da indústria cultural ou incorporado por eles.

Alguns elementos culturais do século XX também resistem e colocam-se como fatores que ainda influenciam a cultura brasileira atual, como o carnaval, que movimenta grande parte da população brasileira entre nos meses de fevereiro e março de cada ano.

Exemplos de Culturas existentes no Brasil:

- Cultura popular

- Cultura sertaneja

- Cultura do Centro-Oeste

- Cultura sulista

- Cultura nordestina

- Cultura nortista

- Folclore brasileiro

- Samba

- Literatura de cordel

A literatura de cordel é um exemplo de elemento cultural genuinamente brasileiro.

Resumo

A cultura brasileira é vasta e diversa. Se considerarmos o Brasil nos dias atuais, a nossa cultura pode ramificar-se em centenas de eixos, vindos dos vários polos culturais estabelecidos em todos os estados de todas as regiões brasileiras.

A vastidão cultural brasileira deve-se, em primeiro lugar, ao fato de que vários povos migraram para o nosso país em fluxos variados e, em segundo lugar, pelas grandes dimensões territoriais brasileiras, que nos caracterizam como um país de proporção continental que possui condições climáticas e geográficas diferentes entre si.

Essas diferenças presentes dentro de nosso território e a combinação de vários povos contribuíram fortemente para a formação plural de nossa cultura.

AULA COMPLEMENTAR 11

A Geologia estuda a estrutura e a composição química da Terra, bem como sua evolução ao longo do tempo, com ênfase no estudo direto das rochas e seus minerais constituintes.

A Geofísica também tem a estrutura da Terra e do subsolo como objeto de interesse. Porém, utiliza-se de métodos de prospecção indiretos, baseados no comportamento dos diferentes tipos de ondas e/ou do campo eletromagnético ao atravessar as rochas em subsuperfície ou na emissão de radiação por parte delas.

Estruturas Geológicas da Terra

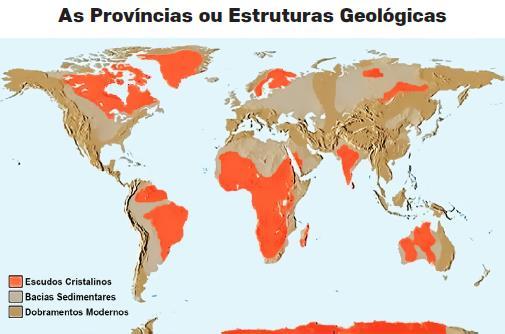

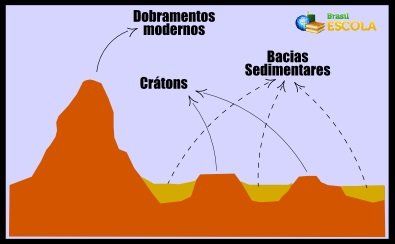

O relevo terrestre é composto por três diferentes estruturas geológicas: bacias sedimentares, dobramentos modernos e crátons.

A litosfera – camada rochosa do planeta Terra – apresenta inúmeras dinâmicas e variações. A sua composição estrutural, contudo, é classificada em três diferentes tipos de estruturas geológicas que se dividem em todo o mundo: os crátons (ou escudos antigos), as bacias sedimentares e os dobramentos modernos (ou cadeias orogênicas).

Confira, a seguir, o mapa das estruturas geológicas no mundo que demonstra a presença dos diferentes tipos e a distribuição deles pelo espaço geográfico:

Distribuição geográfica das estruturas geológicas da Terra

Com a observação do mapa, podemos notar que os dobramentos modernos encontram-se em áreas que apresentam conhecidas cadeias montanhosas, como a Cordilheira dos Andes, a oeste da América do Sul; as Montanhas Rochosas, na América do Norte; os Alpes, na Europa; e a Cordilheira do Himalaia, na Ásia.

Isso ocorre porque os dobramentos modernos são, na verdade, trechos de formação recente originados pela elevação do terreno em razão da interação das placas tectônicas e fenômenos decorrentes. O Brasil, por apresentar uma formação geológica antiga, não apresenta esse tipo de estrutura geológica.

As bacias sedimentares, por outro lado, distribuem-se em diferentes partes do mundo, existindo também no território brasileiro. Elas recobrem cerca de 75% da superfície terrestre e são caracterizadas pela sua formação na Era Paleozoica (500 milhões de anos atrás), com a acumulação dos sedimentos gerados pelo desgaste das rochas em função da ação dos agentes externos de formação do relevo.

É nas bacias sedimentares que ocorre a possibilidade de haver acúmulo de petróleo, bem como a existência de fósseis, apesar de isso não ser algo determinante. Elas comumente se formam em áreas oceânicas e transformam-se em continentes por causa da movimentação das placas tectônicas.

Por fim, temos os crátons, que são popularmente conhecidos como escudos cristalinos e maciços antigos, nomes dados aos seus dois subtipos. Sua formação é a mesma dos dobramentos modernos, no entanto, como são mais antigos, sofreram maiores desgastes dos agentes externos ou exógenos de transformação do relevo, os mesmos que originaram as bacias sedimentares. O terreno é tão antigo que apresenta as mais antigas rochas encontradas no planeta.

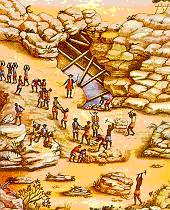

Os crátons costumam abranger áreas de planalto. No Brasil, eles recobrem, por exemplo, o Planalto Central, o das Guianas e uma área de escudos da Amazônia, rica em minerais e que, por isso, vem sendo alvo de ofensivas de empresas mineradoras, o que pode colocar em risco a Floresta Amazônica Equatorial.

A seguir, temos um quadro ilustrativo que apresenta uma síntese com os três tipos de estruturas geológicas:

Estrutura Geofísica da Terra

Estrutura Interna da Terra

Sabe-se que a Terra, uma esfera ligeiramente achatada, não é homogênea. O furo de sondagem mais profundo que já se fez na crosta terrestre atingiu 12 km de profundidade, um valor insignificante para um planeta que tem mais de 6.000 km de raio.

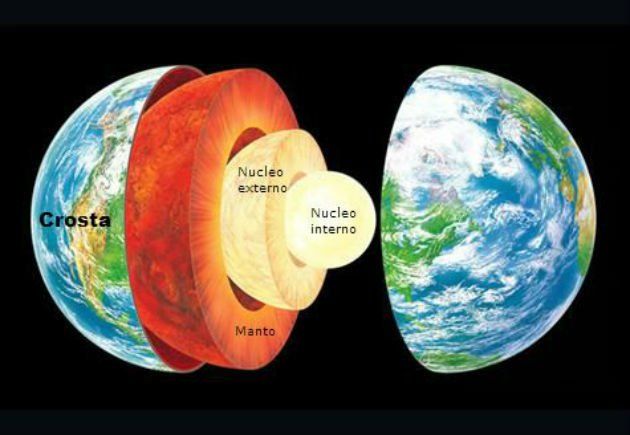

Mas, dispomos de informações obtidas por medições indiretas, através do estudo de ondas sísmicas, medidas na superfície. Elas mostram que nosso planeta é formado por três camadas de composição e propriedades diferentes, a crosta, o manto e o núcleo. Essas camadas, por sua vez, possuem algumas variações e são, por isso, subdivididas em outras, como mostra a figura.

A crosta terrestre.

A crosta é porção externa da Terra, a mais delgada de suas camadas e a que conhecemos melhor. Ela é tão fina em relação ao restante do planeta que pode ser comparada à casca de uma maçã em relação à maçã inteira.

Embora seja composta de material rochoso, portanto sólido e aparentemente de grande resistência, é, na verdade, muito frágil.

Sua espessura é variável, sendo maior onde há grandes montanhas e menor nas fossas oceânicas. Sob os oceanos, a crosta costuma ter cerca de 7 km de espessura; sob os continentes, ela chega a 40 km em média. As espessuras extremas estão em 5 e 70 quilômetros.

Está dividida em crosta continental e crosta oceânica, com composições diversas e espessuras diferentes.

A crosta continental é formada essencialmente de silicatos aluminosos (por isso era antigamente chamada de sial) e tem uma composição global semelhante à do granito. Mede 25 a 50 km de espessura e as ondas sísmicas primárias nela propagam-se a 5,5 km/s.

A crosta oceânica é composta essencialmente de basalto, formada por silicatos magnesianos (por isso antigamente chamada de sima). Tem 5 a 10 km de espessura e é mais densa que a crosta continental por conter mais ferro. As ondas sísmicas têm nela velocidade de 7 km/s.

Quase metade (47%) deste envoltório da Terra é composta de oxigênio. A crosta é formada basicamente de óxidos de silício, alumínio, ferro, cálcio, magnésio, potássio e sódio. A sílica (óxido de silício) é o principal componente, e o quartzo, o mineral mais comum nela.

A crosta está dividida em muitos fragmentos, as placas tectônicas.

Há 250 milhões de anos, todos os contentes estavam unidos, formando uma só massa continental, a Pangea. Essa massa começou a se fragmentar e ao longo de algumas centenas de milhões de anos deu origem aos continentes e oceanos atuais. As placas flutuam sobre o manto, mais precisamente sobre a astenosfera, uma camada plástica situada abaixo da crosta. Movimentam-se continuamente, alguns centímetros por ano.

Em algumas regiões do globo, duas placas se afastam uma de outra e em outros, elas se chocam.

Manto

Logo abaixo da crosta, está o manto, que é a camada mais espessa da Terra. Ele possui uma espessura de 2.950 quilômetros e formou-se há 3,8 bilhões de anos.

Na passagem da crosta para o manto, a velocidade das ondas sísmicas primárias sofre brusca elevação. Essa característica é usada para marcar o limite entre uma camada e a outra.

O superior tem, logo abaixo da crosta, uma temperatura relativamente baixa (100 °C) e uma consistência similar à da camada acima, com velocidade de ondas sísmicas de 8,0 km/s. No manto inferior, porém, esta velocidade aumenta para 13,5 km/s, com temperatura bem mais alta, chegando a 2.200 ºC (3.500 °C segundo outros autores) perto do núcleo.

Essa diferença na velocidade sísmica traduz uma mudança na composição química das rochas. De fato, os minerais que compõem o manto são muito ricos em ferro e magnésio, destacando-se os piroxênios e as olivinas. As rochas dessa porção da Terra são principalmente peridotitos, dunitos e eclogitos, pobres em silício e alumínio quando comparadas com as rochas da crosta.

Abaixo de 100 km de profundidade, o manto mostra sensível redução na velocidade das ondas sísmicas. Como não há grande variação na composição química das rochas, essa redução da velocidade significa que abaixo de 100 km as rochas estão parcialmente fundidas, o que diminui bastante sua rigidez.

A crosta, juntamente com a porção rígida do manto, é chamada de litosfera (esfera rochosa). Já a parte do manto de baixa velocidade e bem mais quente (até 870º C) é chamada de astenosfera (esfera sem força). É ela quem permite às placas tectônicas se movimentarem. Essas placas são, portanto, pedaços de litosfera, não de crosta apenas.

Ao contrário do contato crosta/manto, que é bem definido, o contato litosfera/astenosfera e gradual e não tem limites muito exatos.

A astenosfera é a responsável pelo equilíbrio isostático, que leva os blocos da crosta que recebem mais material na superfície a afundarem e os que, ao contrário, são erodidos a subirem. Sua densidade varia de 3, 2 (perto da litosfera) a 3,7 (a 400 km de profundidade).

Há, no manto terrestre, alguns pontos mais quentes que o restante, chamados de hot spots (pontos quentes). Nesses locais, o material do manto tende sempre a subir e atravessar a crosta. Quando ele consegue isso, forma-se na superfície da Terra um vulcão.

Como a crosta é formada de placas em movimento, esse vulcão, com o tempo, sai de cima do ponto quente e, ao ocorrer nova erupção, forma-se outro vulcão. Isso pode repetir-se várias vezes, e o resultado é uma fileira de vulcões, dos quais só o último (e mais jovem) está em atividade.

Isso se verifica de modo muito claro no Havaí, onde a placa tectônica do Pacífico se desloca para Noroeste. Há um alinhamento de vulcões de direção NW-SE, dos quais apenas os do extremo Sudeste, como o Kilauea, estão em atividade. E um novo vulcão está em formação no fundo do mar, sem ter ainda atingido sua superfície.

O Núcleo

Esta é a mais profunda e menos conhecida das camadas que compõem o globo terrestre. Assim como o manto e a crosta estão separados pela Descontinuidade de Mohorovicic, o manto e o núcleo estão separados por outra, a Descontinuidade de Gutenberg, que fica a 2.700-2.890 km de profundidade.

Acredita-se que o núcleo terrestre seja formado de duas porções, uma externa, de consistência líquida e outra interna, sólida e muito densa, composta principalmente de ferro (80%) e níquel (por isso, era antigamente chamada de nife).

O núcleo externo tem 2.200 quilômetros de espessura e velocidade sísmica um pouco menor que o núcleo interno. Deve estar no estado líquido, porque nele não se propagam as ondas S, e as ondas P têm velocidade bem menor que no manto sólido.

O núcleo interno deve ter a mesma composição que o externo, mas, devido à altíssima pressão, deve ser sólido, embora com uma temperatura de até 5.000 °C (um pouco inferior à temperatura da superfície do Sol). Tem 1.250 km de espessura.

O núcleo da Terra gira, como todo o planeta, e os cientistas acreditam que isso gere uma corrente elétrica. Como uma corrente elétrica gera sempre um campo magnético, estaria aí a explicação para o magnetismo terrestre, que faz nosso planeta comportar-se como um gigantesco ímã. Estudos recentes mostram que o núcleo interno gira um pouco mais depressa que o resto do planeta.

AULA 10

Segregação, favelização, ilhas de calor, inversão térmica são alguns dos principais problemas socioambientais urbanos.

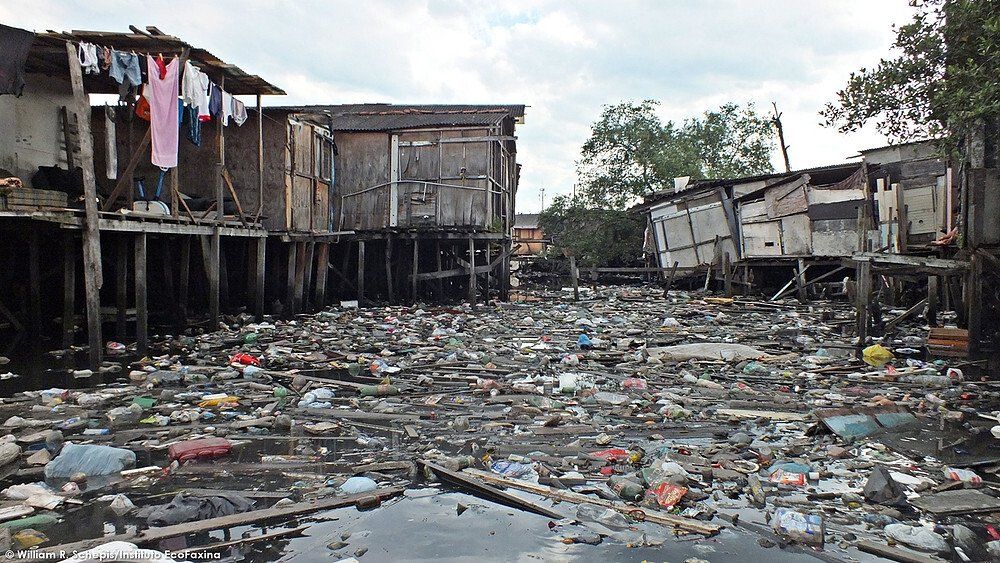

Imagem que retrata lixo e probreza em Bombaim, na Índia.

A urbanização da sociedade aconteceu de forma desigual em todo mundo. Os países considerados “centrais” assistiram primeiramente aos seus processos de urbanização, apesar de outras civilizações antigas também apresentarem o seu espaço urbano.

Com o processo de colonização e o consequente subdesenvolvimento, a urbanização nos países periféricos consolidou-se apenas em meados do século XX, fruto da industrialização tardia desses países.

O fato é que os distintos processos de urbanização estão diretamente ligados à industrialização e todos eles apresentam problemas tanto de caráter social quanto de caráter ambiental.

Boa parte desses problemas não está ligada somente ao processo de urbanização em si, mas também à má distribuição de renda e às contradições sociais.

Problemas sociais urbanos

Dentre os problemas sociais urbanos, merece destaque a questão da segregação urbana, fruto da concentração de renda no espaço das cidades e da falta de planejamento público que vise à promoção de políticas de controle ao crescimento desordenado das cidades.

A especulação imobiliária favorece o encarecimento dos locais mais próximos dos grandes centros, tornando-os inacessíveis à grande massa populacional. Além disso, à medida que as cidades crescem, áreas que antes eram baratas e de fácil acesso tornam-se mais caras, o que contribui para que a grande maioria da população pobre busque por moradias em regiões ainda mais distantes.

Essas pessoas sofrem com as grandes distâncias dos locais de residência com os centros comerciais e os locais onde trabalham, uma vez que a esmagadora maioria dos habitantes que sofrem com esse processo são trabalhadores com baixos salários. Incluem-se a isso as precárias condições de transporte público e a péssima infraestrutura dessas zonas segregadas, que às vezes não contam com saneamento básico ou asfalto e apresentam elevados índices de violência.

A especulação imobiliária também acentua um problema cada vez maior no espaço das grandes, médias e até pequenas cidades: a questão dos lotes vagos.

Esse problema acontece por dois principais motivos:

1) Falta de poder aquisitivo da população que possui terrenos, mas que não possui condições de construir neles

2) A espera pela valorização dos lotes para que esses se tornem mais caros para uma venda posterior.

Esses lotes vagos geralmente apresentam problemas como o acúmulo de lixo, mato alto, e acabam tornando-se focos de doenças, como a dengue.

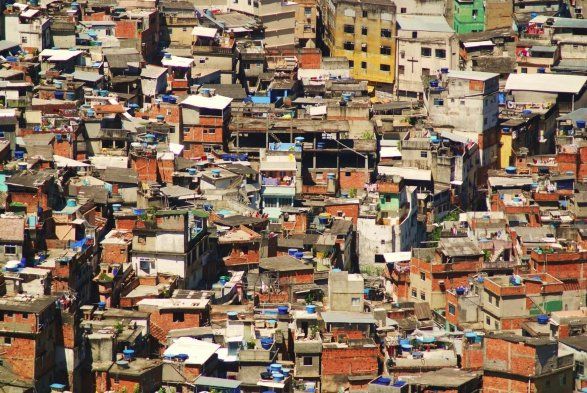

Dentre os problemas sociais urbanos, entretanto, o principal é o processo de favelização.

Esse se associa também à concentração de renda, ao desemprego e à falta de planejamento urbano. Muitas pessoas, por não disporem de condições financeiras para custear suas moradias, acabam não encontrando outra saída senão ocupar de forma irregular (através de invasões) áreas que geralmente não apresentam características favoráveis à habitação, como os morros com elevada declividade ou sobre os mangues.

A formação e proliferação de favelas é a principal denúncia das desigualdades sociais no espaço urbano e são elementos característicos das grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México e muitas outras. Vale lembrar que esse não é um fenômeno exclusivo dos países pobres. A estimativa da ONU é de que, até 2030, mais de 2 bilhões de pessoas estarão morando em favelas em todo mundo.

Problemas ambientais urbanos

Muitos dos problemas ambientais urbanos estão diretamente ligados aos problemas sociais. Por exemplo: o processo de favelização contribui para a agressão ao meio ambiente, visto que as ocupações irregulares geralmente ocorrem em zonas de preservação ou em locais próximos a rios e cursos d’água.

Ademais, sabe-se que os problemas ambientais, sejam eles urbanos ou não, são produtos da interferência do homem na natureza, transformando-a conforme seus interesses e explorando os seus recursos em busca de maximização dos lucros sem se preocupar com as consequências.

As zonas segregadas, locais mais pobres da cidade, costumam ser palco das consequências da ação humana sobre o meio natural. Problemas como as enchentes são rotineiramente noticiados. E a culpa não é da chuva.

Em alguns casos, o processo de inundação de uma determinada região é natural, ou seja, aconteceria com ou sem a intervenção humana. O problema é que, muitas vezes, por falta de planejamento público, loteamentos e bairros são construídos em regiões que compõem áreas de risco.

Em outras palavras, em tempos de seca, casas são construídas em locais que fazem parte dos leitos dos rios e, quando esses rios passam pelas cheias, acabam inundando essas casas.

Em outros casos, a formação de enchentes está ligada à poluição urbana ou às condições de infraestrutura, como a impermeabilização dos solos a partir da construção de ruas asfaltadas. A água, que normalmente infiltraria no solo, acaba não tendo para onde ir e deságua nos rios, que acumulam, transbordam e provocam enchentes.

Outro problema ambiental urbano bastante comum é o fenômeno das ilhas de calor, que ocorre nas regiões centrais das grandes cidades. Tal situação é consequência do processo de verticalização, ou seja, a formação de prédios que limitam a circulação do ar e, somada à retirada das árvores, contribui para a concentração do calor. É por isso que as regiões centrais ou muito urbanizadas estão sempre mais quentes que o restante da cidade.

Para somar às ilhas de calor, existe também a inversão térmica, um fenômeno climático que dificulta a dispersão dos poluentes emitidos pela ação humana. Em virtude disso, gases tóxicos pairam sobre a superfície das cidades, provocando doenças respiratórias e o aumento das temperaturas.

A falta de planejamento público e a ausência de uma maior consciência ambiental constituem os problemas ambientais urbanos, como a poluição das águas de rios, lagos e oceanos, o aumento das temperaturas, a ocorrência de chuvas ácidas (fruto da emissão de gases tóxicos na atmosfera), isso tudo somado às poluições visual e sonora.

As cidades do século XXI são conhecidas pelo uso da tecnologia, da ampla conectividade e de soluções inteligentes. Porém, precisamos nos questionar: quais são os problemas urbanos mais comuns nessas cidades?

Apesar de mais tecnológicos e otimizados, os ambientes urbanos ainda enfrentam problemáticas que precisam ser solucionadas.

1 – Lixo urbano

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 70% da população mundial viverá em cidade até 2050. Dessa forma, com o aumento exponencial populacional nas cidades, aliado ao fato de estarmos inseridos em uma sociedade consumista, é inevitável que o ambiente em que vivemos sofra consequências negativas.

O lixo urbano é um desses problemas. Além da geração exagerada dos resíduos, a destinação deles é algo a se preocupar. O ideal é que o lixo primeiramente passe pela coleta seletiva e seja enviado para aterros sanitários, com estrutura para tratamento dos gases e do chorume.

De acordo com o estudo, cerca de 70% dos municípios que contam com um planejamento de limpeza urbana e arrecadação específica para este fim possuem destinação adequada para os resíduos – os aterros sanitários.

Do governo se espera o incentivo e viabilização da coleta seletiva e reciclagem, além da estruturação de aterros sanitários nas cidades. Cabe aos cidadãos, por fim, uma tarefa essencial. Em casa e no dia a dia é possível a prática da coleta seletiva, a redução no consumo, no desperdício e na geração de resíduos.

2 – Poluição do ar e emissão de gases do efeito estufa

Conforme o estudo supracitado da ONU, os centros urbanos ficarão cada vez mais superlotados. Uma das consequências negativas e um dos problemas urbanos nesse contexto é o da poluição do ar. O ar poluído é aquele em que há a presença de substâncias – gases poluentes – provenientes de atividades humanas ou da própria natureza e que coloquem em risco a qualidade de vida das pessoas.

Os principais emissores desses gases são os automóveis e as indústrias. Os combustíveis dessa natureza estão entre as principais fontes de energia do mundo, movimentando carros, motos, ônibus, caminhões, navios e aviões e contribuindo para o efeito estufa.

3 – Mobilidade urbana

A questão da mobilidade urbana é amplamente tratada atualmente pela sua utilidade no dia a dia da sociedade. Muito se discute sobre a diversificação dos modais e quais as melhores soluções para diminuir os congestionamentos, a emissão de poluentes e o tráfego excessivo de veículos.

Os desafios relacionados à mobilidade urbana dizem respeito principalmente a má estruturação do transporte coletivo e uso excessivo dos veículos individuais.

É nesse sentido que, segundo o levantamento feito pela Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos (NTU), a quantidade de pessoas que usam ônibus caiu 9,5% em 2017 em comparação a 2016 – o quarto ano seguido de queda.

Isso se deve ao sucateamento do transporte público. Nessa modalidade de transporte, a tarifa é alta e o serviço possui uma qualidade baixa/mediana.

Problemas urbanos: há uma solução em comum?

Qual seria uma solução em comum para todos eles? Bom, um bom começo seria um planejamento urbano eficiente para que essas questões fossem resolvidas em sua gênese, e não apenas tratadas as consequências.

Como os governantes alcançam seus mandatos através do voto do cidadões brasileiros, o primeiro passo a fazer é pesquisar com carinho quem tem projeto, disposição e sapiência para executar um planejamento urbano eficiente que não se preocupe apenas com os bairros mais ricos da cidade.

AULA COMPLEMENTAR 09

Conceito de Rede Urbana

O conceito de rede urbana é definido como o conjunto de vários centros que passam a funcionar articulados, se consolidam no território e refletem o desenvolvimento econômico, político e cultural de um país.

Integrados na rede urbana, os centros funcionam de maneira a articular a distribuição de mercadorias, a circulação de pessoas e oferta de bens e serviços.

A rede urbana é assentada no território, onde atua como um reflexo do desenvolvimento econômico, político e cultural em um determinado momento da história. São os impactos desses fatores que influenciam na configuração do território.

Uma forma simples de compreender a influência está na migração de trabalhadores rurais para integrar os canteiros de obras nas grandes cidades. O cidadão percorre o território em busca de emprego para obter melhor qualidade de serviços.

A rede urbana brasileira é constituída por centros que polarizam a economia, o fluxo de pessoas e a oferta de bens e serviços.

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Brasil tem 5.570 municípios, mas a rede urbana é comandada por 11 centros. Desses, 49 são aglomerações urbanas.

Os chamados centros urbanos são constituídos por 440 cidades, além do Distrito Federal.

Esse conjunto de centros urbanos reúne 60% da população do País. Somente Rio de Janeiro e São Paulo, que são consideradas metrópoles globais, concentram 18% da população brasileira.

Já as aglomerações urbanas – que podem ou não serem metropolitanas – concentram quase 50% da população e estão distribuídas em 379 cidades.

São consideradas metrópoles nacionais os municípios de: Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Curitiba, Recife e Porto Alegre.

As cidades de Belém, Goiânia e Campinas são denominadas metrópoles regionais.

Foram enquadradas como centros regionais: São Luís, Maceió, Natal, Teresina, João Pessoa, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Cuiabá, Aracaju, Londrina, Santos, Florianópolis e Vitória.

Há, ainda, a definição de centro sub-regional I, que se aplica a Sorocaba, Joinville, São José do Rio Preto, Caxias do Sul, Pelotas, Jundiaí, Maringá, Ilhéus, Itabuna, Volta Redonda, Barra Mansa, Caruaru, Blumenau, Limeira, Cascavel, Petrolina, Juazeiro do Norte, Crato, Araraquara e São Carlos.

O temo centro sub-regional II é aplicado para designar os municípios de Ipatinga, Araçatuba, Criciúma, Itajaí, Cabo Frio, Moji-Guaçu, Moji-Mirim, Guaratinguetá, Aparecida e Itabira.

Características da Rede Urbana Brasileira

Metrópoles globais

Metrópoles nacionais

Metrópoles regionais

Centros regionais

Centros Regionais I

Centros Regionais II

Formação e Evolução

A rede urbana brasileira sofreu influência econômica a partir dos grandes centros, hoje são metrópoles globais por sua formação e é este o fator que ainda influencia em sua evolução. A maior influência é exercida por São Paulo, marcada por atrair aglomerações, em consequência da industrialização em maior potencial e consequente oferta de postos de trabalho. Menos intensa, mas também marcante é a influência exercida em processo idêntico pelo Rio de Janeiro.

A influência sobre a dinâmica espacial da rede urbana brasileira ainda segue os padrões econômicos, que são observados em três pontos geográficos: o Centro-Sul, Nordeste e Centro-Oeste. As aglomerações são influenciadas pela atividade produtiva e o setor de serviços.

A rede urbana pode ser também definida como a interligação entre as cidades que se estabelece a partir dos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Assim, todas as cidades da rede urbana de um país ou do mundo estabelecem entre si algum tipo de relação, que depende da função que cada cidade possui.

Em virtude da variação da oferta de serviços, negócios, mercadorias, infraestruturas e potencial econômico, as cidades de uma rede urbana constituem-se em uma espécie de hierarquia, na qual uma cidade é mais ou menos atrativa dependendo do papel que ela exerce.

Assim, uma grande cidade, por exemplo, que possui os setores de serviços (saúde, transporte, educação etc.) mais bem desenvolvidos, uma grande oferta de trabalho, opções de lazer e mercado consumidor, apresenta uma capacidade de atração maior do que uma cidade pequena que ainda é bastante dependente do meio rural.

Essa capacidade de atração de uma cidade, também conhecida como polarização, é o principal elemento utilizado para classificar as cidades de uma determinada rede urbana, que se divide em:

Metrópoles Globais: Cidades com a melhor infraestrutura urbana do mundo e que, em virtude do seu papel econômico e político e da quantidade de serviços oferecidos, exercem grande influência a nível mundial, atraindo pessoas, mercadorias, informações e capitais do mundo todo. São exemplos de cidades globais: Nova Iorque (Estados Unidos), Paris (França), São Paulo (Brasil) e Pequim (China).

Metrópoles Nacionais: São cidades que possuem uma grande influência dentro de um país, polarizando praticamente todo o território. As principais metrópoles nacionais brasileiras são: Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Brasília.

Metrópoles Regionais: Têm capacidade de atração restrita à região em que estão localizadas, atraindo pessoas de cidades menores em busca de trabalho, moradia, educação ou tratamento médico que não encontram em suas cidades de origem.

Centros regionais ou cidades médias: São cidades que dependem de outra cidade (metrópole regional ou nacional), mas que possuem uma oferta de bens e serviços capaz de polarizar uma ou várias cidades no seu entorno. Um exemplo disso é Santos, que exerce uma influência local no estado de São Paulo.

Outras cidades: Cidades de pequeno e médio porte que atendem as necessidades mais básicas da população de pequenas cidades e vilas.

AULA 08

A agropecuária é uma expressão usada para designar de forma agrupada a pecuária e a agricultura.

A produção agropecuária é uma atividade desenvolvida no espaço rural, em áreas que se encontram ocupadas pelo setor primário da economia, no qual se destacam a agricultura, a pecuária e as atividades extrativistas.

Os tipos de produções citadas têm como finalidade principal atender ao mercado de alimentos e de matéria-prima. O espaço rural é caracterizado pela tranquilidade, pela presença de cobertura vegetal original, de animais silvestres, entre outras.

Resumidamente, a produção no espaço rural é composta basicamente pela agropecuária, expressão usada para designar de forma agrupada a pecuária e a agricultura.

A agropecuária agrupa a pecuária e a agricultura.

Há muito tempo a agropecuária desempenha um papel de grande importância no cenário da economia nacional, além disso, foi uma das primeiras atividades econômicas a serem desenvolvidas no país.

Outro ponto a ser destacado acerca da relevância que a agropecuária possui no Brasil é quanto à ocupação do território que teve início com a produção de cana-de-açúcar, posteriormente do café e, por fim, a pecuária, que conduziu o povoamento do interior do país.

A atividade agropecuária no Brasil representa 8% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro e gera emprego para pelo menos 10% da população economicamente ativa do país.

A produção agropecuária tem como objetivo destinar seus produtos, tais como grãos, frutas, verduras e também carne, leite, ovos, entre outros, para abastecer o mercado interno e especialmente o mercado externo. Sem contar as matérias-primas.

São vários os fatores que favoreceram o acelerado crescimento desse tipo de produção no Brasil, entre os principais estão:

- Grande população com perspectivas de mercado interno, generosa oferta de áreas propícias ao desenvolvimento de tais atividades e o processo de modernização e mecanização da produção rural;

- Irregularidades da superfície favoráveis à ocupação rural e a boa fertilidade em grande parte do território.

- A configuração climática foi determinante para a consolidação de culturas tropicais e criação de animais, uma vez que as temperaturas são altas durante todo o ano em grande parte do território.

O Brasil, como produtor rural, ocupa o primeiro lugar no mundo em produção de café, cana-de-açúcar, laranja e bovinos, além de segundo e terceiro respectivamente na produção de soja (2º), milho (3º), suínos (3º) e equinos (3º).

Agronegócio

Com a maior parte da produção voltada ao mercado externo, o Brasil é um dos países que mais dependem de uma atividade econômica denominada agronegócio. O agronegócio liga a produção à industrialização e comercialização dos produtos. Esse processo é conhecido como cadeia produtiva.

Hoje, o agronegócio corresponde a quase 30% do PIB (Produto Interno Bruto). O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas em um país.

Sendo um dos maiores produtores agrícolas e de produtos pecuários do mundo, o Brasil apresenta graves problemas sociais que este modelo de negócios incita. A concentração de muitas quantidades de terras nas mãos de poucos é o principal deles.

Latifúndio

Quando uma só pessoa concentra um grande número de terras é denominado latifundiário, porque é proprietário de um latifúndio. Em geral, os latifúndios estão voltados quase exclusivamente para a produção de exportação e muito pouco do que é produzido permanece no País.

Hoje, as produções brasileiras de soja, milho e algodão estão entre as mais elevadas do mundo e o País ocupa o segundo lugar do maior rebanho bovino do mundo, ficando atrás da Índia.

Para manter a produção em alta é necessário investir em técnicas que garantam a redução de perdas, produtos de maior resistência e maior produtividade. Por este motivo, são aplicadas grandes quantidades de defensivos agrícolas, conhecidos como agrotóxicos, e há investimento elevando nos chamados alimentos transgênicos. Os transgênicos são produtos geneticamente modificados para resistir a pragas e intempéries.

Minifúndio

Já os minifúndios, as pequenas propriedades, estão sob o controle de um número maior de pessoas. É nesses locais em que estão concentradas as produções dos insumos mais comuns à mesa dos alimentos, como cereais, verduras e frutas.

Em geral, a produção dos minifúndios é orgânica. Ou seja, não se utilizam defensivos ou são de menor poder de agressividade. Como a demanda dos produtos produzidos nos minifúndios é maior, há uma pressão social, encabeçada por sindicatos e movimentos, para a divisão justa da terra. Esse processo é denominado reforma agrária e conta com diversas experiências no Brasil.

Agropecuária no Brasil: principais produtos

O Brasil, desde 2010, quando ultrapassou o Canadá, é o terceiro maior produtor e exportador agrícola do mundo, atrás somente das duas grandes potências agrícolas mundiais: os Estados Unidos e a União Europeia.

No entanto, diferentemente desses dois territórios, a capacidade de crescimento e a perspectiva nacional em relação a um futuro de médio prazo são grandes, de modo que o país poderá apresentar maiores crescimentos nos próximos anos.

Dois principais fatores estão associados ao crescimento da atuação agropecuária do Brasil no mercado externo: a mecanização do campo, vivenciada no país a partir da segunda metade do século XX, e a expansão da fronteira agrícola para o interior do território ao longo do mesmo período.

Assim, elevou-se a produtividade nas áreas produzidas, bem como as áreas cultivadas, embora muitas áreas de expansão apresentem modelos tradicionais, uso extensivo da terra e baixa produtividade.

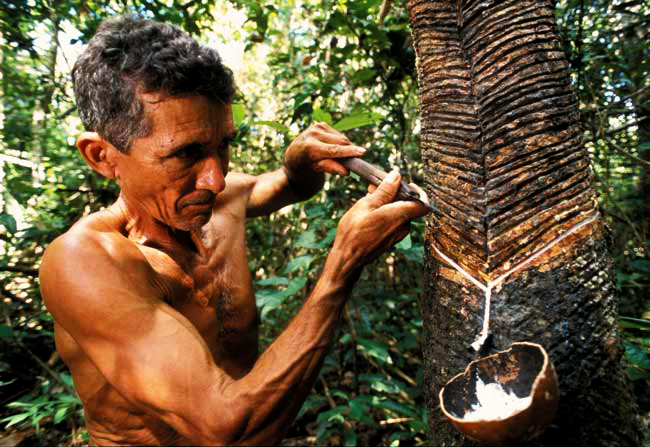

Dos principais produtos agropecuários do Brasil, cabe destaque para a cana-de-açúcar, o café e a laranja, dos quais somos os maiores produtores mundiais; a soja, o fumo e a carne bovina – encontramos-nos na segunda posição internacional; e o milho, produto em que o Brasil é o terceiro país em volume de produção anual.

Cana-de-açúcar

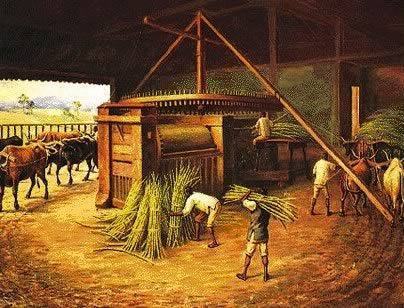

A cana foi o primeiro produto de cultivo em larga escala na história agrícola do Brasil, implantada no país pelos portugueses no período colonial principalmente com o sistema de plantations na região Nordeste.

Na época, o destino do cultivo era a produção de açúcar para a comercialização no mercado externo. Atualmente, além dessa mercadoria, a cana é destinada também para a produção de etanol, cuja importância econômica e política é cada vez mais acentuada no contexto geopolítico internacional dos combustíveis e da fontes de energia.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a cana-de-açúcar ocupa no Brasil cerca de 10% de todas as áreas utilizadas pela agricultura e é responsável por pouco mais de 17% das exportações nacionais. Sua produção concentra-se em médias e grandes propriedades, principalmente nos estados da região Sudeste, além do litoral nordestino, Paraná e algumas localidades da região Centro-Oeste.

Café

O café também foi um dos mais importantes produtos presentes na história agroeconômica brasileira, tendo o auge de seu ciclo vivenciado no final do século XIX e início do século XX até a chegada da Grande Depressão de 1929, quando passou a sofrer certo declínio.

Mesmo assim, o produção de café continuou em alta no país e, mesmo não sendo mais o principal produto agrícola nacional, é responsável por quase 10% das exportações do agronegócio. Ao todo, quase 70% de todo o café produzido no Brasil é destinado ao mercado externo.

Assim como a cana-de-açúcar, o café é majoritariamente produzido em médias e grandes propriedades, muito embora a agricultura familiar seja responsável por quase 30% do seu cultivo, dispondo apenas de 20% das terras agricultáveis no país. O principal estado produtor é Minas Gerais, que concentra mais da metade do cultivo e, ao lado de São Paulo e Espírito Santo, detém cerca de 83% da produção nacional, conforme dados da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) referentes a 2011.

Soja

A soja é o principal produto da agricultura brasileira, embora a liderança mundial da produção pertença aos Estados Unidos. Ela responde por mais de 9% de toda a balança comercial do Brasil e ocupa a maior parte das terras agricultáveis. A maior parte de seu volume é destinada ao mercado estrangeiro.

A vantagem da produção de soja no Brasil é que ela ocorre no período de entressafra nos países do norte, para onde a exportação acontece em maior volume, cujo destino final é a alimentação de rebanhos em territórios desenvolvidos.

O aumento da produção de soja no Brasil aconteceu sobretudo com a mecanização do campo e a expansão da fronteira agrícola. Esse processo foi marcado principalmente pelo avanço de produtores sulistas para a região central do país.

Não por acaso, os líderes do ranking nacional de produtividade desse grão são os estados da região Centro-Oeste (com destaque para o Mato Grosso), além do Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins e Bahia.

Carne bovina

O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino no mundo, com mais de 200 milhões de cabeças de gado – atrás somente dos EUA –, além de ser o país que mais exporta carne desse tipo. Além da carne, o Brasil também possui uma alta produtividade de leite, este voltado, sobretudo, para o mercado interno.

A pecuária no Brasil é predominantemente extensiva, ou seja, com a ocupação de grandes áreas, o que ocorre tanto pela alta disponibilidade de terras quanto pelas estratégias dos latifundiários para manterem suas propriedades produtivas, evitando o seu destino para a Reforma Agrária.

Mesmo assim, vem crescendo no país a atuação da pecuária intensiva, muitas delas diretamente associadas a agroindústrias leiteiras e de corte.

Segundo dados do Ministério da Agricultura, apenas 16% da carne bovina brasileira é destinada ao mercado externo, sendo a maior parte comercializada no mercado interno.

Isso ocorre porque a lucratividade no mercado nacional é alta e também pela baixa importação desse produto, uma vez que a carne nacional possui uma melhor relação entre custo e benefício.

Mesmo assim, o governo brasileiro estima que, até 2019, as exportações brasileiras de carne responderão por 60% do comércio mundial do produto.

Fumo

O fumo é um dos poucos grandes produtos da agropecuária brasileira que são, em maior parte, produzidos em pequenas propriedades. O seu cultivo em folhas no país é o segundo maior do planeta, atrás somente da China, de modo que o Brasil é o maior exportador.

Todavia, sua produção vem oscilando nos últimos anos, principalmente em função das campanhas internacionais e nacionais de diminuição do consumo de tabaco.

A maior parte da produção ocorre na região Sul do país, que responde por mais de 90% de todo o tabaco cultivado em território brasileiro, com destaque para o Rio Grande do Sul, que, sozinho, produz 47%.

Ao todo, mais de 180 mil famílias brasileiras dependem da produção de fumo, embora alguns estudos venham diagnosticando a migração para outras culturas, principalmente de produtos agrícolas orgânicos.

Milho

Em termos de produção mundial de milho, o Brasil encontra-se atrás somente dos Estados Unidos e da China, estando muito próximo da União Europeia.

Metade de sua produção no país é realizada por pequenos produtores e a outra metade fica a cargo de latifundiários, que vêm elevando a produção de milho transgênico. Embora seja considerado um produto de vital importância para a subsistência alimentar, a maior parte de sua produção destina-se à fabricação de rações para animais.

Os principais estados na produção de milho no Brasil são Goiás, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

Sua produção deve crescer a um ritmo de 3% nos próximos anos e as áreas agricultáveis destinadas a esse produto também devem aumentar aproximadamente 1% nas safras posteriores.

Além desses produtos em destaque na agricultura brasileira, também cabe ressaltar a importância socioeconômica de outras culturas também amplamente cultivadas no território brasileiro, como o cacau, o arroz, o feijão, o algodão, o trigo (embora ele seja muito importado), a fruticultura, entre outros.

AULA COMPLEMENTAR 07

Industrialização brasileira

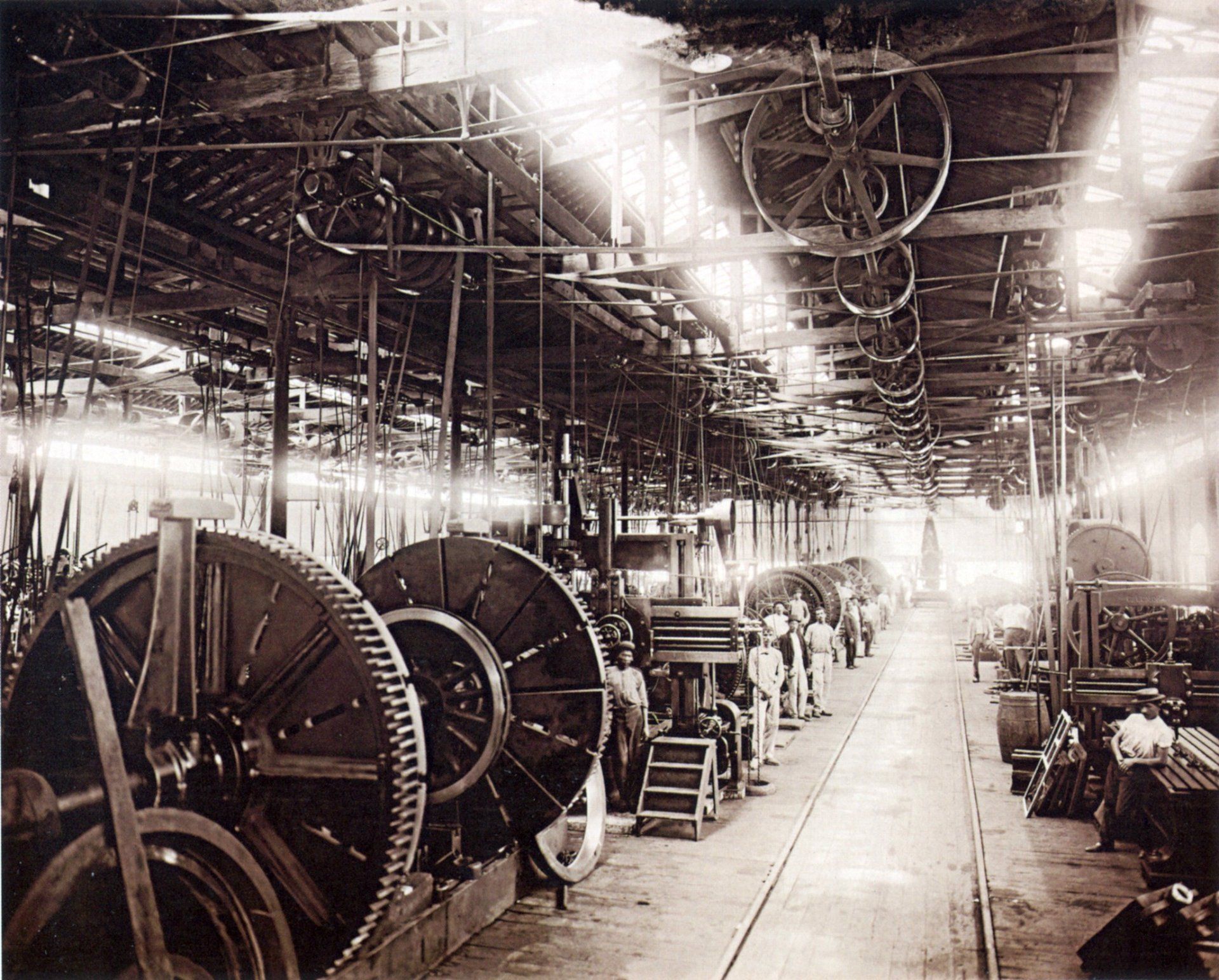

O processo de industrialização brasileiro é considerado tardio, quando comparado à industrialização dos países capitalistas centrais. Ela teve início somente no século XX, quase 200 anos depois da industrialização na Europa.

Foi somente na terceira fase da industrialização do Brasil que o governo e classe burguesa fizeram maciços investimentos no setor, adquirindo maquinários e melhorando o setor de transportes e energia, fator esse que tornou o país competitivo e apto para receber indústrias mundiais, integrando-se ao sistema capitalista global.

Atualmente, o país encontra-se totalmente industrializado, participando de todos os tipos de indústrias, com economia global forte e caminhando para uma independência tecnológica e econômica.

Características da industrialização no Brasil

O Brasil faz parte do grupo de países que realizaram sua industrialização de forma tardia, no século XX, ou seja, bastante atrasada em relação aos pioneiros da industrialização, que iniciaram esse processo ainda no século XVIII.

Dentre os fatores que explicam essa situação, podemos considerar o fator histórico como sendo o mais influente, pois, na ocasião do início da industrialização, o Brasil era colônia de Portugal e estabeleceu durante o período colonial uma forte parceria comercial com a Inglaterra, que foi o primeiro país a se industrializar.

Dessa forma, o Brasil passou a fornecer matéria-prima e produtos agropecuários para seu parceiro, que, na contramão do processo, industrializou-se fortemente ainda no século XVIII.

Em 1785, porém, a colônia foi proibida de produzir produtos manufaturados, dessa forma, o que restou para o país foi continuar com a sua economia agropecuária.

Ao se industrializar, o que ocorreu somente na década de 1930, a indústria encontrava-se concentrada na Região Sudeste. Ela só foi descentralizada, indo para as demais regiões, na década de 1970 em diante.

Atualmente, o Brasil é um dos países mais industrializados do mundo, com economia global forte e intensa participação capitalista global. Desde a década de 1990 é visto como um dos melhores países para se investir e instalar indústrias do mundo.

Períodos do processo de industrialização no Brasil

Primeiro período

O primeiro período do processo de industrialização brasileira ocorreu de 1500 a 1808. Nesse momento não se falava em indústria no país, pois o Brasil era colônia de Portugal. De certo modo, fazia-se restrição ao processo industrial, e a produção existente na época era tradicional, com uso da mão de obra.

Segundo período

O segundo período ocorreu de 1808 a 1930, quando houve a implantação de algumas indústrias no país. Essas indústrias deveriam seguir algumas regras, como o protecionismo econômico, instaurado em 1828, o qual determinava que todos os produtos vindos de fora do país, especialmente Inglaterra e Portugal, sofreriam um acréscimo de valor, em 15% e 16%, respectivamente, tarifa que dificultava a importação comercial e favorecia o desenvolvimento da indústria brasileira.

Mais tarde, em 1844, o valor da tarifa para produtos importados subiu para 60% e, nesse momento, foi criada a Lei Alves Branco. Dessa forma, investir no setor industrial era algo interessante e bem-visto pela classe burguesa do Brasil.

Naquele mesmo momento, observou-se um declínio da principal atividade econômica do país (a produção cafeeira) e ocorreram fortes investimentos na produção industrial, isto é, em maquinários, transportes e portos no Brasil, favorecendo assim o avanço da industrialização brasileira.

As primeiras indústrias do país estavam ligadas à extração mineral, produção de calçados, tecidos e alimentos.

Terceiro período

No terceiro período, que ocorreu de 1930 a 1955, foram observados maciços investimentos no setor industrial, oriundos tanto de iniciativas privadas quanto do governo brasileiro, na tentativa de alavancar o setor.

Foram realizados avanços no setor de transportes, com aberturas de ferrovias e rodovias. Observou-se também o desenvolvimento do setor energético no Brasil e de logística. Foi instalada a Companhia Siderúrgica Nacional, entre 1942 e 1947, que contribuiu para a oferta de matéria-prima para a indústria no país. Em 1953, foi criada a Petrobras, maior empresa estatal do setor energético petroleiro do Brasil.

O Brasil, nesse período, viu-se preparado para o amplo desenvolvimento industrial e para os maciços investimentos no setor. Diversas políticas públicas foram criadas para promover o desenvolvimento econômico nacional rumo a uma industrialização completa e eficiente.

Quarto período

O quarto período acontece desde 1955 até os dias atuais. Foi marcado pelos projetos políticos instalados no governo do presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), que promoveu uma intensa abertura econômica do país para as empresas multinacionais, ampliando fortemente a abertura de novas empresas, dos mais variados tipos, incentivando o consumo, o consumismo e a competitividade tanto interna quanto externa.

O Brasil, a partir daí, pôde conhecer o mercado de consumo externo e integrar-se aos processos de exportação e comércio global. Alguns setores industriais não sofreram tantos investimentos, como o de tecnologia de ponta, o que tornou o Brasil um país dependente econômica e tecnologicamente de outras economias globais.

Na década de 1990, o país experimentou um forte crescimento econômico industrial, o que resultou no aumento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e gradativo aumento da qualidade de vida da população, bem como aumento do consumo. Esse fenômeno perdura até a atualidade, colocando o Brasil entre as maiores potências econômicas.

Industrialização atual

Atualmente o país vive uma retração no crescimento e desenvolvimento industrial, motivado pelo momento político e pela retração da economia mundial.

O Brasil é dependente economicamente de outros países, para quem destina sua produção, seja ela industrial, seja agroindustrial, e também depende das tecnologias produzidas por países desenvolvidos, o que denota uma fragilidade na economia nacional, pois faltam investimentos em pesquisa e educação, o que poderia ampliar a produção na área tecnológica e diminuir essa dependência.

Os desafios que o país enfrenta na atualidade giram em torno de questões como minimizar a dependência de outras economias e implementar planos governamentais e projetos que viabilizem a produção de ciência e tecnologia para promover o desenvolvimento industrial.

(Governo Bolsonaro corta 87% da verba para Ciência e Tecnologia - Veja)

O Brasil conta com parques industriais sofisticados e competitivos, de maneira descentralizada em todo o território, com produção de bens de base, intermediários e de ponta. Setores como o farmacêutico, automobilístico, eletroeletrônico, energético, têxtil, alimentício, entre outros, são destaques na nossa produção, bem como o agroindustrial.

Resumo

- De 1500 a 1808: ausência de atividade industrial, economia brasileira era primária.

- De 1808 a 1930: surgem as primeiras atividades industriais com protecionismo econômico.

- 1844: criação da Lei Alves Branco.

- 1930: investimentos políticos no setor industrial e privado, com melhorias do setor de transportes.

- 1942 a 1947: implantação da Companhia Siderúrgica Nacional.

- 1953: criação da Petrobras.

- Década de 1950: implantação de projetos políticos de JK e abertura econômica do Brasil.

- 1990: elevação do PIB.

- Século XXI: crescimento e desenvolvimento industrial.

AULA 06

As corporações transnacionais no mundo globalizado

O que são transnacionais?

As transnacionais são grandes empresas — em muitos casos corporações — que possuem filiais em diversos países, ultrapassando os limites físicos das fronteiras de seus territórios de origem.

Transnacional é a empresa que atua em vários países simultaneamente.

A maioria dessas grandes empresas tem sua sede original nos países de industrialização pioneira — grande parte localizada no Hemisfério Norte —, ou seja, são empresas de países desenvolvidos que acumulam um grande excedente de capital ao longo dos anos e usam esse excedente para expandir seus negócios, instalando filiais em países subdesenvolvidos e/ou emergentes, utilizando mão de obra barata, o que faz com que seus lucros aumentem de forma considerável.

Exemplos de empresas transnacionais

Essas empresas podem ser encontradas em vários segmentos e produtos, de todos os cantos do mundo, principalmente de países acima da Linha do Equador. Dentre as mais famosas, podemos citar: Coca-Cola; Apple; Nestlé; Sony; Samsung; Shell; General Motors; Nike; Mc Donald’s; Puma; Honda; Toyota; Unilever; Volkswagen etc.

Como funciona uma transnacional?

O funcionamento de uma transnacional segue uma regra: as filiais espalhadas pelo mundo devem seguir à risca o padrão estabelecido pela matriz, que rege todas as demais, instaurando regras e padronizando atendimentos e produtos.

Por ser uma empresa que atua em vários países, as transnacionais contam com esses padrões para que haja o mesmo padrão de qualidade em qualquer lugar do mundo. Se comprarmos um produto de alguma dessas empresas em determinada região, esse produto será o mesmo caso comprado do outro lado do oceano. Isso faz com que essas empresas atinjam grandes quantitativos populacionais, com lucros enormes e grande influência mundial.

Pontos positivos e negativos das transnacionais

De forma positiva, tais empresas geram muitos empregos nos locais de atuação, além de oferecerem grandes oportunidades de crescimento para os colaboradores. Além disso, existem, dentro das transnacionais, processos que propiciam trocas culturais entre os profissionais, o que pode trazer benefícios corporativos e deixar o ambiente agradável e estimulante para quem ali trabalha.

Esses processos permitem que o colaborador trabalhe em uma unidade fora de seu país de origem, aumentando seu conhecimento tanto em âmbito profissional quanto pessoal, uma vez que ele conhecerá culturas e pessoas diferentes.

A comunicação entre os funcionários de vários países é um ponto positivo das transnacionais.

Porém, uma transnacional não chega a um país por acaso. Para que isso ocorra, ela recebe incentivos fiscais dos governos, como isenção de impostos, doação de terrenos, entre outros.

Além disso, essas empresas, na sua maioria, não investem seu lucro nos países em que possuem filiais, mas sim na empresa original.

A submissão dos países subdesenvolvidos e/ou emergentes às exigências das transnacionais é explicada pelos pontos positivos que elas trazem, mas não podemos esquecer que os benefícios nunca sairão de graça.

Diferenças entre multinacionais e transnacionais

Por muito tempo, o termo multinacional foi utilizado para designar as empresas que atuavam em mais de um país, por todo o globo. Entretanto, esse termo passou por revisão, pois dá a entender que uma multinacional possui várias nacionalidades, pertencendo a várias nações, o que não ocorre na prática.

O termo transnacional é o mais adequado para nomear esse tipo de empresa, pois pode ser interpretado como algo que transpassa as fronteiras de origem ou mesmo que transita entre várias nações, mas pertence a apenas uma, ao país que possui sua matriz. Com isso, esse termo aproxima-se mais da realidade dessas empresas.

Transnacionais brasileiras

O Brasil contém alto número de empresas estrangeiras desde a década de 1950, quando o então presidente, Juscelino Kubitschek, promoveu uma intensa industrialização com capital estrangeiro. Entretanto, temos em nosso país indústrias nacionais que também são consideradas transnacionais, atuando em outros países.

Algumas dessas empresas são: Petrobras; Vale; Embraer; Tigre; Gerdau; Odebrecht; Camargo Corrêa; Grupo Votorantim; JBS-Friboi, entre outras.

AULA COMPLEMENTAR 05

O Brasil no mercado Internacional PLAY

O Brasil conseguiu mudar de forma significativa o seu comércio exterior, fato ocorrido nas últimas décadas, até os anos 60 o país tinha produção restrita à exportação de produtos primários, tais como café, que no início do século XX era responsável por 70% de toda exportação do país, e posteriormente outros produtos ganharam destaque, como cacau, algodão, fumo, açúcar, madeiras, carnes, minérios (principalmente ferro e manganês).

Hoje a economia é mais complexa e diversificada, apresentando exportações de produtos industrializados e processados (semimanufaturados), calçados, suco de laranja, tecidos, combustíveis, bebidas, alimentos industrializados, caldeiras, armamentos, produtos químicos, veículos de todo tamanho e suas respectivas peças de reposição e aviões.

Produtos industrializados e semimanufaturados, no ano de 1960, correspondiam à apenas 5% do total das exportações do país, em 2005 esse tipo de produção já representava 60% de todo comércio exterior do Brasil, que indica e evidencia os avanços econômicos provocados pela modernização do setor industrial.

O percentual sofre variações de acordo com o rendimento do ano, que pode ser de 55% a 65%, por exemplo, no ano que ocorre aumento na venda de aviões esses dados são elevados. Em contrapartida quando há aumento na produção e exportação agrícola, como no caso da soja, ocorre um crescimento no percentual de produtos primários.

O Brasil possui muitos parceiros comerciais, com destaque para os seguintes mercados: toda União Européia, principalmente Alemanha, Itália, França, Espanha e Holanda, além de Estados Unidos, Argentina, Japão, Paraguai, Uruguai, México, Chile, China, Taiwan, Coréia do Sul e Arábia Saudita.

Outra evidência da mudança econômica e industrial brasileira é o tipo de importação, no passado eram compostas basicamente por produtos manufaturados, na atualidade esse contexto mudou, pois as importações, cerca de 40%, são de matéria prima como combustíveis, minérios, trigo, carne, bebidas, artigos de informática, telefonia, máquinas, motores, material elétrico, produtos químicos, insumos agrícolas, automóveis, tratores, peças, eletroeletrônico etc.

Os principais exportadores de produtos para o Brasil são: Estados Unidos, União Européia principalmente Alemanha, Itália, Espanha e França, Argentina, Arábia Saudita, Japão, Venezuela, México, Uruguai, Chile, China, Coréia do Sul, Kuwait e Nigéria.

AULA COMPLEMENTAR 04

Principais Organizações internacionais

As organizações internacionais são órgãos multilaterais responsáveis pela integração, inter-relação e acordos envolvendo diversos países.

As organizações internacionais da atualidade tiveram o seu surgimento, em sua maioria, na segunda metade do século XX. No entanto, foi com a globalização e o fim da Guerra Fria que elas se consolidaram como importantes atores no cenário internacional, passando por um relativo período de fortalecimento.

Em virtude da recente ampliação da integração geoeconômica global, essas organizações tornaram-se atores importantes no cenário mundial, com a missão de estabelecer um ordenamento das relações intranacionais de poder e influência política.

Atuam na elaboração e regulação de normas, suscitam acordos entre países, buscam atender determinados objetivos, entre outras funções.

Existem incontáveis organizações internacionais, isto é, aquelas instituições formadas por dois ou mais Estados. Porém, no que concerne ao âmbito geopolítico, econômico e humanístico global, algumas delas se destacam pela sua importância, dentre elas, podemos citar ONU, OMC, Otan, FMI, Banco Mundial, OIT e OCDE.

A seguir, vamos compreender um pouco melhor o significado e a importância de cada uma dessas siglas.

ONU – A Organização das Nações Unidas é considerada o mais importante organismo internacional atualmente existente, importante por reunir praticamente todas as nações do mundo. Ela surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) em substituição à antiga Liga das Nações e objetiva promover a paz e a segurança mundial.

A principal instância decisória da ONU é o Conselho de Segurança, formado por um grupo muito restrito de países. Na verdade, esses países são os antigos vencedores da Segunda Guerra Mundial: Rússia (ex-União Soviética), Estados Unidos, França, Reino Unido e a China (essa última não participou ativamente da Segunda Guerra, mas conseguiu grande prestígio e poder internacionais, capazes de assegurar uma vaga no Conselho). Além desses cinco países, que são membros permanentes, fazem parte outros cinco países provisórios, que se alternam periodicamente.

O poder desse Conselho de Segurança é elevado, pois é ele quem toma as principais decisões da ONU. Além disso, os cinco membros permanentes têm o chamado poder de veto, em que qualquer um deles pode barrar uma decisão, mesmo que todos os outros países sejam favoráveis.

OMC – A Organização Mundial do Comércio é o organismo internacional responsável por legislar e acompanhar as transações econômicas e comerciais realizadas entre diferentes países.

Além disso, o seu principal objetivo é promover a liberalização mundial do comércio, visando combater o chamado protecionismo alfandegário, em que uma nação impõe elevadas tarifas para produtos estrangeiros a fim de favorecer a indústria local.

Quando algum país tem algum tipo de problema ou entrave com outro Estado, ele geralmente recorre à OMC como instância máxima para avaliar e julgar a questão.

Otan – A Organização do Tratado do Atlântico Norte é um tratado ou pacto militar, que inicialmente congregava os principais países capitalistas e objetivava combater o socialismo, que também tinha o seu pacto militar, o Pacto de Varsóvia.

Porém, desde o final da Guerra Fria, os objetivos dessa organização se alteraram, tornando-se como um instrumento militar das grandes potências a fim de intervir em conflitos armados em qualquer parte do mundo para assegurar direitos internacionais ou combater possíveis “ameaças” ao atual sistema internacional.

Fazem parte da Otan, desde o seu surgimento, Alemanha, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Espanha, França, Grécia, Inglaterra, Itália, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Islândia e Turquia. Posteriormente, várias das ex-repúblicas soviéticas também ingressaram no pacto, como a Bulgária, Romênia, Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia e Eslovênia, além da Rússia, que atua como membro observador.

FMI – O Fundo Monetário Internacional é uma organização financeira responsável por garantir a estabilidade econômica internacional. Ele é composto por 187 países e foi criado em 1944 na Conferência de Bretton Woods. Seu funcionamento, basicamente, ocorre através do gerenciamento e concessão de empréstimo para aqueles países que o solicitam.

Normalmente, o dinheiro do FMI é fornecido pelos seus próprios países-membros, de forma que aqueles que mais contribuem são justamente aqueles que mais possuem poder de decisão. Para adquirir empréstimos, o país em questão deve atender a uma série de exigências, transformando suas economias internas e, geralmente, abrindo sua economia para o mercado estrangeiro.

Banco Mundial – foi criado em 1945 na Conferência de Bretton Woods juntamente ao FMI. Trata-se de uma organização financeira vinculada à ONU, mas que possui a sua própria autonomia.

Seu objetivo inicial era conceder empréstimos direcionados aos países europeus que haviam sido devastados pela Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, seus objetivos mudaram e seu intuito passou a ser o de conceder empréstimos a países da Ásia, África e Américas.

OIT - A Organização Internacional do Trabalho é uma instituição responsável por regulamentar, fiscalizar, estudar e avaliar as relações de trabalho existentes em todo o mundo. É considerada uma organização “tripartite”, ou seja, formada por três tipos diferentes de forças: os governos de 182 países, além de representantes de empresas empregadoras e de representações trabalhistas ou sindicais.