2.º ANO AULA 20 Voltar

Transição demográfica.

Para entender o que isso significa, precisamos, antes, tratar de alguns conceitos e ideias.

Nascer, crescer, reproduzir-se e morrer são fatos indissociáveis da espécie humana, ainda que muitas pessoas não cumpram a terceira parte do ciclo da vida, a reprodução.

Em cada país, estado ou cidade esse ciclo ocorre com uma intensidade diferente, dependendo de alguns indicadores - as taxas de fecundidade, natalidade, migração e mortalidade - e da influência, sobre esses indicadores, da economia, das variações climáticas e das mudanças culturais.

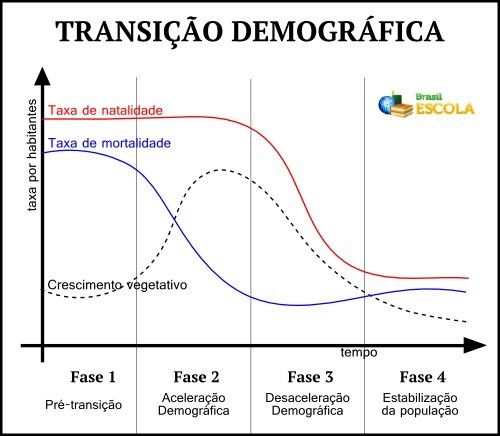

A demografia - ciência que estuda as modificações que ocorrem nesses indicadores - definiu "transição demográfica" como as mudanças dessas taxas no transcorrer do tempo. Ou seja, as sociedades sofrem, continuamente e em diferentes ritmos, processos de transição demográfica.

Conceitos importantes para se entender a transição demográfica:

NATALIDADE: relação entre o número de nascidos vivos e o total da população em um dado lugar, num dado período de tempo. Calcula-se a taxa de natalidade dividindo-se o número de nascidos vivos em um ano pelo número de habitantes (do país, região ou cidade).

MORTALIDADE: número de pessoas que morrem em determinada época ou em determinada região, país, etc. A taxa de mortalidade é calculada dividindo-se o número de pessoas mortas pelo número de habitantes.

FECUNDIDADE: é a capacidade de reprodução de determinada sociedade. A taxa de fecundidade é calculada dividindo-se o número de filhos nascidos pelo número de mulheres entre 15 e 49 anos, numa determinada população.

Crescimento vegetativo ou natural – é o crescimento da população em um determinado território com base no número de pessoas que nasceram em um determinado período em comparação com o número de falecimentos. O conhecimento do crescimento natural ou vegetativo de uma região é importante porque é possível verificar a capacidade da população em se manter estável ou, a depender do caso, de apresentar uma explosão demográfica.

Na Europa, por exemplo, as baixas taxas de crescimento vegetativo e as elevadas taxas migratórias geram uma série de previsões relativas às mudanças no perfil étnico da população no futuro.

Em síntese a conta é esta:

- Se nasce mais gente do que morre num país, por exemplo, a população aumenta.

- Se nasce a mesma quantidade de gente do que morre, a população se estabiliza

- Se nasce menos gente do que morre, a população diminui

Na concepção da transição demográfica, verifica-se que, na verdade, existe uma tendência em que as populações de diferentes lugares crescem conforme ciclos que se intensificam e depois se reduzem sob as mais diversas razões.

A teoria da transição demográfica afirma que não existe um processo único e constante de explosão demográfica ou crescimento populacional muito elevado.

Quando esse fenômeno ocorre, postula-se que a tendência por parte dos diversos lugares é que haja uma posterior estabilização, sobretudo pelas sucessivas modificações nas taxas de natalidade e mortalidade.

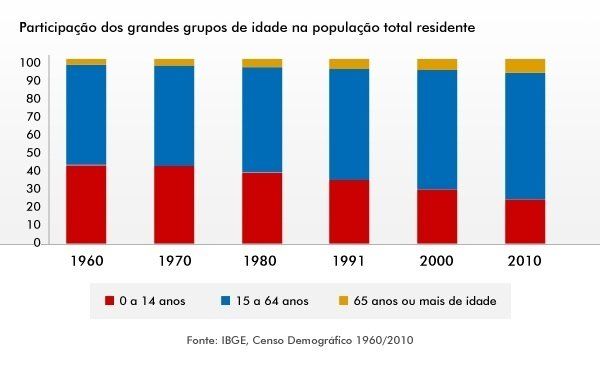

O principal efeito da transição demográfica, nesse sentido, seria o processo de envelhecimento populacional. Como veremos no gráfico a seguir em relação ao Brasil.

De acordo com os principais teóricos da teoria populacional em questão, a transição demográfica pode ser segmentada em quatro diferentes fases.

1ª fase – Pré-transição

A primeira fase da transição demográfica, também chamada de pré-transição, ocorre quando há um certo equilíbrio entre as taxas da natalidade e mortalidade, porém ambas com valores muito altos. Nesses casos, são sociedades que contam com um baixo desenvolvimento econômico e social, onde nascem muitas pessoas anualmente e, ao mesmo tempo, perdem-se muitas vidas em razão de epidemias, baixa expectativa de vida e precárias condições sanitárias. Um cenário como esse pôde ser visto na Europa na fase inicial de sua industrialização.

2ª fase – Aceleração ou explosão demográfica

Na segunda fase ocorre aquilo que muitos denominam por explosão demográfica, o crescimento acentuado da população em um curto período de tempo. Mas a teoria da transição demográfica demonstra que esse processo não ocorre pelo aumento das taxas de natalidade, e sim pela diminuição brusca das taxas de mortalidade, em razão das melhorias sociais em termos de saúde, saneamento, acesso à água e outros fatores.

Esse processo ocorreu na Europa ao longo do século XIX, em boa parte dos países emergentes ao longo do século XX (inclusive no Brasil) e atualmente acontece nos países periféricos, com destaque para a Nigéria e outras nações em desenvolvimento.

O continente europeu também acompanhou uma explosão demográfica acentuada no período pós-guerra, o que gerou a expressão “geração baby boom”.

Fase 3 (ou industrial): urbanização, acesso a métodos contraceptivos, melhora da renda, redução da agricultura de subsistência, melhora da posição feminina na sociedade e queda da taxa de nascimentos. Há um número inicial grande de crianças, cuja proporção cai rapidamente porque ocorre aumento na proporção de jovens concentrados em cidades, com o decorrente aumento da violência juvenil. Tendência de estabilização da população.

Fase 4 (ou pós-industrial): taxas baixas de natalidade e mortalidade. Taxas de fecundidade ficam abaixo da taxa de reposição populacional. Há aumento da proporção de idosos; encolhimento da população e necessidade de imigrantes para trabalhar nos empregos de mais baixo salário.

Transição demográfica no Brasil

Do primeiro censo demográfico (1872) ao mais recente (2010), ocorreu alteração radical nos indicadores de mortalidade e natalidade no Brasil.

Como ocorre nas sociedades à medida que elas se desenvolvem, as taxas de mortalidade começaram a cair bem antes das de natalidade, mais exatamente por volta de 1950, chegando ao patamar de 7 por mil habitantes (em 2010) - número que deverá ser mantido por causa do aumento de idosos na população.

Por outro lado, as taxas de natalidade seguiram elevadas até a década de 1960. No decênio de 1970 começa o descenso dos nascimentos, o que se acentua a partir de 1990.

Entre 1991 e 2003, as taxas revelam a continuidade do declínio de nascimentos e a estabilidade da taxa de mortalidade. Como consequência dessas alterações, num período de 20 anos ocorreu mudança substancial na distribuição etária da população brasileira: se, em 1980, a maior parte da população estava na faixa de 0 a 4 anos de idade, a partir de 2000 ela se concentrou na faixa de 15 a 19 anos. .

Em 2000, portanto, o Brasil vivia a Fase 3 da transição demográfica: O

envelhecimento

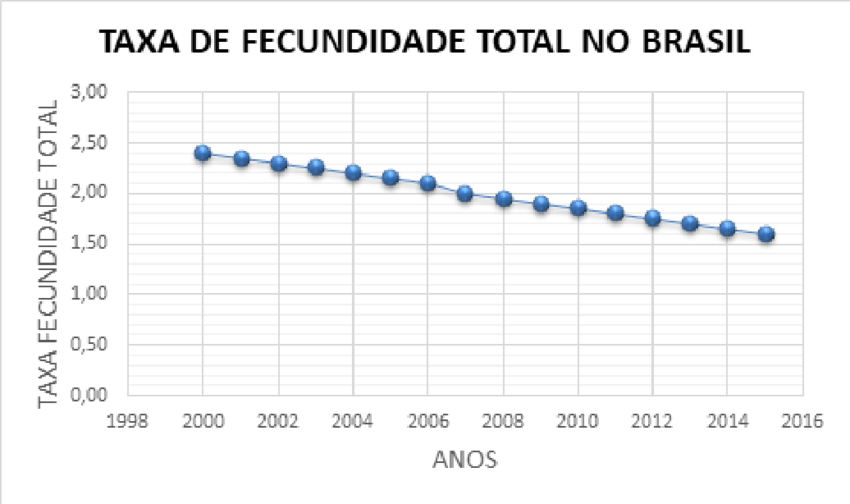

Dados mais recentes de 2010, mostram que há uma queda acelerada das taxas de fecundidade e mortalidade no país. O Brasil, assim, já teria ingressado na Fase 4 da transição demográfica.

Em 2010 (censo demográfico) a taxa de fecundidade total foi de 1,83 filho por mulher. A média foi inferior à chamada taxa de reposição (de 2,1 filhos), ou seja, foi inferior ao número mínimo de filhos que cada brasileira deveria gerar para que, no período de trinta anos, a população total do país fosse mantida nos níveis atuais.

As consequências desses números são duas: (a) a continuar nesse ritmo, a população brasileira, a partir de 2030, estará muito envelhecida; e, portanto, (b) a partir de 2030, a tendência - se os números seguirem a projeção do Ipea - é de a população passar a diminuir. Hoje, a população idosa representa 10,6% da população. Em 1992, representava 7,9%.

É importante salientar que o envelhecimento de uma população não pode nunca ser visto como um fato isolado ou de pouca importância. Ele tem inúmeros reflexos na vida social, influenciando o consumo, a transferência de capital e de propriedades, os impostos, a previdência social, o mercado de trabalho, a saúde e assistência médica, e, também, a composição e organização das famílias.

2.º ANO AULA 19 Voltar

RAÇA

Raça é um termo não científico que somente pode ter significado biológico quando o ser se apresenta homogêneo, estritamente puro; como em algumas espécies de animais domésticos.

Essas condições, no entanto, nunca são encontradas em seres humanos. O genoma humano é composto de 25 mil genes. As diferenças mais aparentes (cor da pele, textura dos cabelos, formato do nariz) são determinadas por um grupo insignificante de genes. As diferenças entre um negro africano e um branco nórdico compreendem apenas 0,005% do genoma humano.

Há um amplo consenso entre antropólogos e geneticistas humanos de que, do ponto de vista biológico, raças humanas não existem. Existe sim, a raça humana.

CLASSIFICAÇÃO DE RAÇAS AO LONGO DO TEMPO

Carolus Linnaeus (1758), criador da taxonomia moderna e do termo Homo sapiens, reconheceu quatro variedades do homem:

- Americano (Homo sapiens americanus: vermelho, mau temperamento, subjugável);

- Europeu (europaeus: branco, sério, forte);

- Asiático (Homo sapiens asiaticus: amarelo, melancólico, ganancioso);

- Africano (Homo sapiens afer: preto, impassível, preguiçoso).

- Monstruoso (Homo sapiens monstrosus), compreendida por uma diversidade de tipos reais (por exemplo, Patagônios da América do Sul, Flatheads canadenses) e outros imaginados que não poderiam ser incluídos nas quatro categorias "normais".

Ou seja, Carolus Linnaeus, dividiu as raças e ainda elencou suas virtudes ou defeitos (???????).

Em 1790, o primeiro censo americano classificou a população em:

- Homens brancos livres,

- mulheres brancas livres

- e outras pessoas (nativos americanos e escravos).

Ou seja, houve uma divisão entre os brancos e os outros

Já o censo de 1890 classificou a população utilizando termos como:

- branco,

- preto,

- chinês,

- japonês

- índios

Novamente houve uma divisão entre os brancos e índios/gente de outros países

O censo norte-americano do ano 2.000 expandiu as categorias raciais para cinco:

- índios americanos ou nativos do Alaska,

- brancos,

- pretos ou afro-americanos,

- nativos havaianos

- asiáticos.

No Brasil, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), o censo demográfico do ano 2.000 investigou a raça ou cor da população brasileira através da auto-classificação em:

- branco,

- preto,

- pardo,

- indígena,

- amarelo.

Há muito na literatura a respeito de classificações raciais; no entanto, são contraditórias entre si. Em todo caso, é certo que a denominação de raças é feita para dividir, separar, "colocar cada um no seu devido lugar".

Embora não haja respaldo da ciência/biologia, raça é usado para diferenciar os grupos populacionais por características físicas externas, geralmente a cor e outros aspectos.

ETNIA

Etnia costuma definir as populações com base também em suas diferenciações culturais e linguísticas, envolvendo também tradições, religiões e outros elementos.

A composição étnica do Brasil envolve uma ampla diversidade de raças e etnias, tradições, culturas, idiomas e outros elementos.

Há, dessa forma, uma incontável variedade de tipos que definem a composição étnica do Brasil. Por exemplo, só de indígenas, segundo dados do IBGE, existem cerca de 305 etnias que pronunciam mais de 270 idiomas.

Esse número é acrescido às diferentes ramificações de povos europeus, africanos, asiáticos e tantos outros que descenderam dos povos que migraram para o país durante o seu período histórico pós-descobrimento.

De um modo geral, podemos dizer que a composição étnica brasileira é basicamente oriunda de três grandes e principais grupos étnicos: os indígenas, os africanos e os europeus.

Os índios formam os agrupamentos descendentes daqueles que aqui habitavam antes do período do descobrimento efetuado pelos portugueses. Com a invasão dos europeus, boa parte dos grupos indígenas foi dizimada, de modo que várias de suas etnias foram erradicadas.

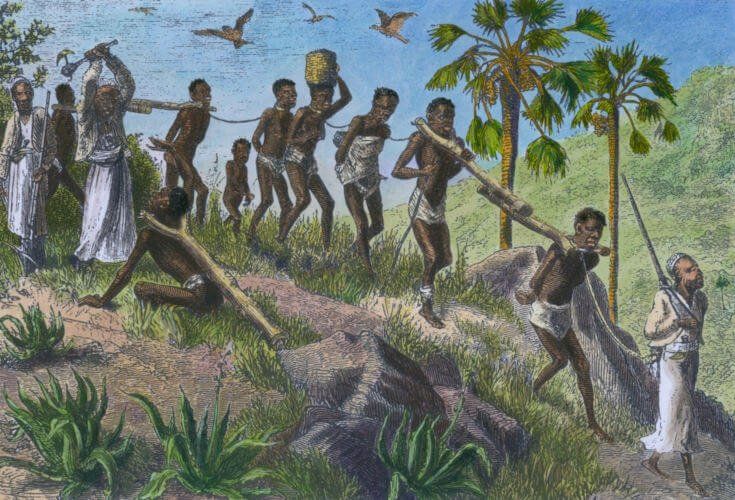

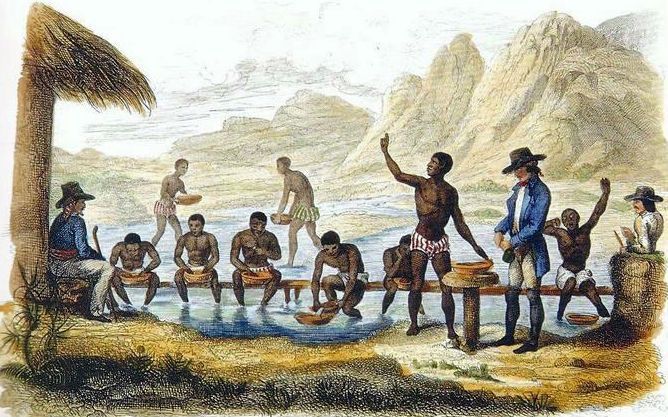

Já os negros africanos compõem o grupo dos povos que foram trazidos à força da África e que aqui foram escravizados, sustentando a economia do país durante vários anos por meio de seu trabalho.

Boa parte de nossa cultura, práticas sociais, religiões, tradições e costumes está associada a valores oriundos desses povos. Dentre as etnias africanas que vieram para o Brasil, destacam-se os bantos, os sudaneses e outras populações.

Já os povos europeus que vieram para o Brasil basicamente se formaram de populações portuguesas, além de grupos franceses, holandeses, italianos, espanhóis e outros, que configuraram a matriz étnica predominante no país, segundo vários estudos.

Há de se registrar também a miscigenação dessas diferentes composições étnicas que habitam o Brasil. Por miscigenação entende-se a mistura das diversas etnias, que deu origem a novas populações que resguardaram traços físicos e também culturais de ambas as suas matrizes.

A miscigenação entre brancos e negros originou os povos chamados de mulatos. Já da mistura entre índios e brancos surgiram os mamelucos, considerados como os primeiros brasileiros no período após o descobrimento. Já a miscigenação entre índios e negros deu origem aos cafuzos.

Mas é claro que essa divisão é apenas uma visão simplista, pois é impossível dizer que apenas essas etnias formam a população brasileira, conforme o “mito das três raças” e suas derivações. Na verdade, existem centenas ou talvez milhares de agrupamentos diferentes ao longo do território brasileiro, de modo que qualquer classificação sempre restringirá a um certo limite algo que é muito mais amplo.

Cultura brasileira

A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui.

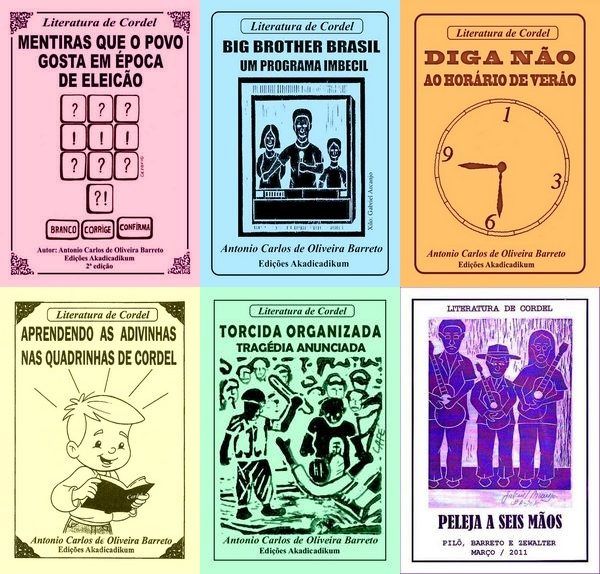

São elementos característicos da cultura brasileira a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais nacionais, como o Carnaval, e as festas tradicionais locais, como as Cavalhadas de Pirenópolis, em Goiás, e o Festival de Parintins, no Amazonas. A literatura de cordel no nordeste, é um exemplo de elemento cultural genuinamente brasileiro.

A religião, como elemento cultural, também sofreu miscigenação, formando o que chamamos de sincretismo religioso. O sincretismo religioso brasileiro reúne elementos do candomblé, do cristianismo e das religiões indígenas, formando uma concepção religiosa plural.

Como a cultura brasileira nasceu?

Podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura genuinamente brasileira remontam aos povos indígenas que já habitavam o território de nosso país antes da chegada dos portugueses em 1500. Donos de uma cultura extensa, os povos nativos mantinham as suas crenças e praticavam seus elementos culturais aliados a um modo de vida simples e em contato com a natureza.

Com a chegada dos portugueses e o início da colonização, a cultura europeia foi introduzida, à força, nos povos indígenas, e as missões da Companhia de Jesus (formadas por padres jesuítas) vieram para o Brasil com o intuito de catequizar os índios. Quem não se sujeita-se a isso, era escravizado ou morto.

No século XVII, devido ao grande número de engenhos de cana-de-açúcar, os europeus começaram a capturar e trazer os negros africanos, à força, para o Brasil, como escravos. Esses, tiranicamente escravizados, trouxeram consigo elementos da sua cultura e de seus hábitos, como as religiões de matriz africana, a sua culinária e seus instrumentos musicais.

No século XIX, o Brasil vivenciou mais um processo migratório composto por trabalhadores italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café, quando os primeiros indícios da abolição da escravatura já apontavam no governo brasileiro.

Outros grandes fluxos migratórios significativos aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, quando japoneses, alemães e judeus buscaram refúgio em terras brasileiras.

Toda essa vastidão de povos provocou a formação de uma cultura plural e de culturas diferentes. As diferenças geográficas também contribuíram para que o processo cultural brasileiro se tornasse plural e diversificado.

Hábitos e costumes

Os costumes brasileiros são variados. Tratando de termos morais, a nossa influência toma como base, principalmente, a moral judaico-cristã. O cristianismo constitui a maior influência para a formação de nosso povo, principalmente pela vertente católica, que compõe o maior grupo religioso brasileiro.

Também sofremos influências morais de outros povos que vieram para o Brasil por meio dos fluxos migratórios, como os africanos.

A diversidade de hábitos e costumes morais também se deu por conta dos regionalismos que foram surgindo ao longo do tempo. Por possuir um território de proporções continentais, o Brasil viu, ao longo de sua história, o desenvolvimento de diferentes vertentes culturais, devido às diferenças geográficas que separam o território.

Pensando em termos culinários (a culinária é um valioso elemento cultural de um povo), temos pratos típicos e ingredientes que provêm da cultura indígena, dos estados nordestinos e do Centro-Oeste brasileiro, por exemplo. Enquanto vatapá e acarajé são pratos típicos baianos de origem africana, os habitantes do Cerrado consomem pequi, e a culinária tradicional paulista é fortemente influenciada pela culinária portuguesa e italiana.

Influências

Influência europeia

O carnaval, festival de origem pagã, e tão comemorado no Brasil, é também visto na tradição europeia, como é o caso do Festival de Veneza. Podemos dizer com certeza, que o carnaval é a maior festa popular do Brasil.

A cultura europeia é uma das principais fornecedoras de elementos culturais para o Brasil. Foram os europeus que mais migraram para o país. Culinária, festas, músicas e literatura foram trazidas para o território brasileiro, fundindo-se com outros elementos de outros povos. Além da cultura popular dos países europeus, foi trazida também a cultura erudita, marca essencial das elites intelectuais e financeiras europeias.

Influência indígena

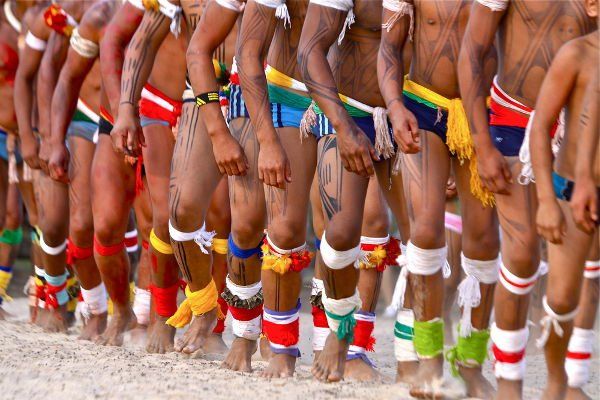

Atualmente há encontros indígenas pelo Brasil, nos quais a nossa cultura nativa é promovida por meio de exposições de dança, música, vestimenta etc.

Hoje nós consumimos pratos típicos indígenas, além de incorporarmos em nosso vocabulário palavras oriundas da família linguística tupi-guarani. Palavras como caju, acerola, guaraná, mandioca e açaí têm origem indígena, além do hábito alimentar que desenvolvemos comendo esses frutos e da mandioca ter nascido na cultura indígena antes da chegada dos portugueses.

Influência africana

No Brasil o Dia de Iemanjá é comemorado, em sua maior parte, por devotos do candomblé e da umbanda.

Os africanos trouxeram para o Brasil as suas práticas religiosas expressas hoje, principalmente, pelo candomblé e pela umbanda, que mistura elementos do candomblé com o espiritismo kardecista.

Também trouxeram pratos típicos de suas regiões e desenvolveram aqui pratos com inspiração naquilo que compunha a culinária africana dos locais de onde vieram. Outra marca cultural que herdamos dos africanos é a capoeira, praticada até os dias atuais.

Cultura brasileira atual

Atualmente, a cultura brasileira sofre diversas influências além daquelas raízes apontadas no tópico anterior. A cultura brasileira atual é influenciada fortemente pelos elementos da indústria cultural.

Além desses fatores, existem outros oriundos da cultura produzida nas periferias, que não necessariamente são frutos da indústria cultural.

Hoje, podemos elencar o hip hop e o funk como elementos que impulsionam a cultura brasileira atual, para além da cultura de massa produzida pela indústria cultural. Nesses casos, podemos relacionar esses elementos a uma cultura autêntica, produzida pela periferia e para a periferia, sendo muitas vezes confundidos com os elementos da indústria cultural ou incorporado por eles. O passinho, por exemplo, é um dos elementos do hip hop que compõem a cultura brasileira contemporânea.

Alguns elementos culturais do século XX também resistem e colocam-se como fatores que ainda influenciam a cultura brasileira atual, como o carnaval, que movimenta grande parte da população brasileira entre nos meses de fevereiro e março de cada ano.

A cultura brasileira é vasta e diversa. Se considerarmos o Brasil nos dias atuais, a nossa cultura pode ramificar-se em centenas de eixos, vindos dos vários polos culturais estabelecidos em todos os estados de todas as regiões brasileiras.

A vastidão cultural brasileira deve-se, em primeiro lugar, ao fato de que vários povos migraram para o nosso país em fluxos variados e, em segundo lugar, pelas grandes dimensões territoriais brasileiras, que nos caracterizam como um país de proporção continental que possui condições climáticas e geográficas diferentes entre si.

Essas diferenças presentes dentro de nosso território e a combinação de vários povos contribuíram fortemente para a formação plural de nossa cultura.

2.º ANO AULA 18 Voltar

A MATRIZ CULTURAL DO BRASIL

A matriz cultural original do Brasil, veem dos indígenas que povoavam nosso território antes da chegada dos portugueses.

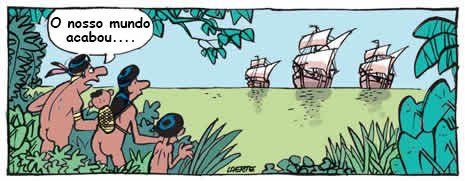

22 DE ABRIL DE 1500 - O CHOQUE DE CULTURAS

Quando ouvimos falar da colonização portuguesa na América, lembramos logo da “Descoberta do Brasil”.

Pensamos: será que o Brasil foi realmente descoberto pelos portugueses?

Antes da chegada dos portugueses não existiam povos e sociedades habitando a nossa terra?

Mas é lógico que existiam habitantes no “Novo Mundo”: eram os diferentes povos indígenas, considerados os povoadores da região.

O processo que promoveu o primeiro contato entre portugueses e indígenas foi um encontro de culturas? Ou uma conquista, um “desencontro de culturas”?

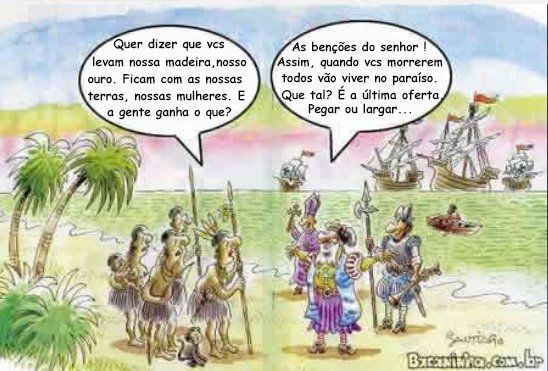

Em 1500, os primeiros portugueses que desembarcaram no “Novo Mundo” (América) tomaram posse das terras, logo em seguida tiveram os primeiros contatos com os indígenas, designados pelos portugueses de “selvagens”.

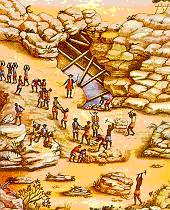

A colonização portuguesa teve como principais características a submissão, a catequização forçada e o extermínio de milhões de indígenas.

O processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como a colonização espanhola, que conquistou e exterminou os povos indígenas.

Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre portugueses e indígenas de “encontro de culturas” (como uma tentativa de amenizar e adocicar as péssimas relações que foram mantidas), mas percebemos que o início do processo de colonização portuguesa foi um “desencontro de culturas”, que mais correspondeu ao processo de extermínio e submissão dos indígenas – tanto por meio dos conflitos com os portugueses quanto pelas doenças trazidas por estes, como a gripe, a tuberculose e a sífilis.

O AMIGO HOMEM BRANCO

Durante os primeiros anos do descobrimento, os nativos foram tratados "como parceiros comerciais", uma vez que os interesses portugueses voltavam-se ao comércio do pau-brasil, realizado na base do escambo.

Segundo os cronistas da época, os indígenas consideravam os europeus amigos ou inimigos, conforme fossem tratados: amistosamente ou com hostilidade. Com o passar do tempo, e ante a necessidade crescente de mão de obra dos senhores de engenho, essa relação sofreu alterações. Com a instalação do governo-geral, em 1549, intensificou-se a escravidão dos indígenas nas diversas atividades desenvolvidas na colônia, gerando constantes conflitos.

POVOS INDÍGENAS NO BRASIL EM 1500

Os povos indígenas habitam o território brasileiro muito antes de sua descoberta.

Segundo dados publicados pela Funai, a população indígena em 1500 era entre 5.000.00 (cinco milhões) e 8.000.00 (oito milhões) divididos entre 1.000 povos diferentes, sendo que aproximadamente 2/3 estavam estabelecidos no litoral do país e 1/3 no interior.

Em 1650, esse número caiu para cerca de 700.000 indígenas, chegando a 70.000 em 1957. De acordo com Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro conhecido por estudar os índios, cerca de 80 povos indígenas desapareceram no Brasil no século XX. Veja vídeo a seguir.

ETNIAS

Diante da grande variedade de tribos, os índios brasileiros foram classificados segundo suas principais línguas, que são: Tupi, Macro-jê, Aruak e Karib.

Tupi

Os grupos indígenas de língua tupi eram as tribos tamoio, guarani, tupiniquim, tabajara etc. Todas essas tribos se encontravam na parte litorânea brasileira. Estes foram os primeiros índios a terem contato com os portugueses que aqui chegaram.

Macro-jê

Raramente eram encontrados no litoral. Com exceção de algumas tribos na Serra do Mar, eles eram encontrados principalmente no planalto central. Nesse contexto, destacavam-se as tribos ou grupos: timbira, aimoré, goitacaz, carijó, carajá, bororó e botocudo.

Karib

Grupos indígenas que habitavam a região que hoje compreende os estados do Amapá e Roraima, chamada também de Baixo Amazonas. As principais tribos são os atroari e vaimiri.

Aruak

Suas principais tribos eram aruã, pareci, cunibó, guaná e terena. Estavam situados em algumas regiões da Amazônia e na ilha de Marajó.

Povos Indígenas mais conhecidos do Brasil

Aimoré: grupo não-tupi, também chamado de botocudo, vivia do sul da Bahia ao norte do Espírito Santo. Grandes corredores e guerreiros temíveis, foram os responsáveis pelo fracasso das capitanias de Ilhéus, Porto Seguro e Espírito Santo. Só foram vencidos no início do Século XX.

Avá-Canoeiro: povo da família Tupi-Guarani que vivia entre os rios Formoso e Javarés, em Goiás. Em 1973, foram pegos "a laço" por uma equipe chefiada por Apoena Meireles, e transferidos para o Parque Indígena do Araguaia (Ilha do Bananal) e colocados ao lado de seus maiores inimigos históricos, os Javaé.

Bororós: também chamados Coroados ou Porrudos e autodenominados Boe. Os Bororós Ocidentais, extintos no fim do século passado, viviam na margem leste do rio Paraguai, onde, no início do Séc. XVII, os jesuítas espanhóis fundaram várias aldeias de missões. Muito amigáveis, serviam de guia aos brancos, trabalhavam nas fazendas da região e eram aliados dos bandeirantes. Desapareceram como povo, tanto pelas moléstias contraídas, quanto pelos casamentos com não-índios.

Caeté: os deglutidores do bispo Sardinha viviam desde a Ilha de Itamaracá até as margens do Rio São Francisco. Depois de comerem o bispo, foram considerados "inimigos da civilização". Em 1562, Men de Sá determinou que fossem "escravizados todos, sem exceção".

Caiapós: explorando a riqueza existente nos 3,3 milhões de hectares de sua reserva no sul do Pará (especialmente o mogno e o ouro), os caiapós viraram os índios mais ricos do Brasil. Movimentaram cerca de U$$15 milhões por ano, derrubando, em média, 20 árvores de mogno por dia e extraindo 6 mil litros anuais de óleo de castanha. Quem iniciou a expansão capitalista dos caiapós foi o controvertido cacique Tutu Pompo (morto em 1994). Para isso destituiu o lendário Raoni e enfrentou a oposição de outro caiapó, Paulinho Paiakan.

Carijó: seu território estendia-se de Cananeia (SP) até a Lagoa dos Patos (RS). Vistos como "o melhor gentio da costa", foram receptivos à catequese. Isso não impediu sua escravização em massa por parte dos colonos de São Vicente.

Goitacá: ocupavam a foz do Rio Paraíba. Tidos como os índios mais selvagens e cruéis do Brasil, encheram os portugueses de terror. Grandes canibais e intrépidos pescadores de tubarão. Eram cerca de 12 mil.

Ianomâmi: povo constituído por diversos grupos cujas línguas pertencem à mesma família. Denominada anteriormente Xiriâna, Xirianá e Waiká.

ASSISTA O VÍDEO A SEGUIR PARA CONSTATAR A TRANSFORMAÇÃO DA VIDA INDÍGENA PERANTE AO "MUNDO CIVILIZADO".

Como era a cultura indígena

Os povos indígenas, apesar de terem pertencido a vários grupos diferentes com pontuais diferenças de comportamento e cultura, tinham elementos comuns que consolidavam uma cultura indígena como um todo.

Eles tinham religião, hábitos, costumes e comportamentos similares, a divisão do trabalho também era parecida entre todos os povos, e o modo de vida deles era baseado na caça, na pesca e na coleta, acrescida da agricultura de algumas plantas, como a mandioca.

A religião indígena, baseada em conjuntos de mitos sobre seres espirituais, era variada, entretanto era comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material.

Também se acreditava em potências espirituais encarnadas por animais e na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato com o mundo espiritual (pajés), sendo homem ou mulher.

Os pajés, que são as pessoas que podem entrar em contato com as entidades espirituais, utilizam a sabedoria aprendida com os espíritos para aconselhar as pessoas e fazer rituais de cura.

Os rituais, chamados pajelanças, poderiam ser feitos em festividades, como forma de agradecimento e de pedido, e para efetuar curas medicinais. Eles envolviam, em alguns casos, música e dança. Era comum o pajé utilizar-se da inalação de grandes quantidades de fumaça de tabaco para que, em transe narcótico, pudesse fazer contato com os espíritos.

Tupã era o ser sobrenatural supremo que controlava a natureza e, como é comum nas religiões a identificação dos seus deuses com os seus povos, era representado pela figura de um índio poderoso. Além desse deus, existia a figura mística do Abaçaí, que, para alguns povos, tratava-se um espírito maléfico que perturbava a vida dos índios.

Os índios utilizam adornos corporais e pinturas com materiais extraídos da natureza, como a tintura de urucum, os colares de peças naturais, e os botoques e adornos feitos com base na arte plumária (que utiliza plumas e penas de aves).

Há uma importante simbologia por trás dos adornos e das pinturas corporais, que podem identificar o sexo, a idade, a aldeia e a posição social do índio, estabelecendo uma espécie de identidade cultural dos povos indígenas.

Povos indígenas atualmente

O censo demográfico de 2010 realizado pelo IBGE constatou que atualmente há no Brasil cerca de 817.963 indígenas.

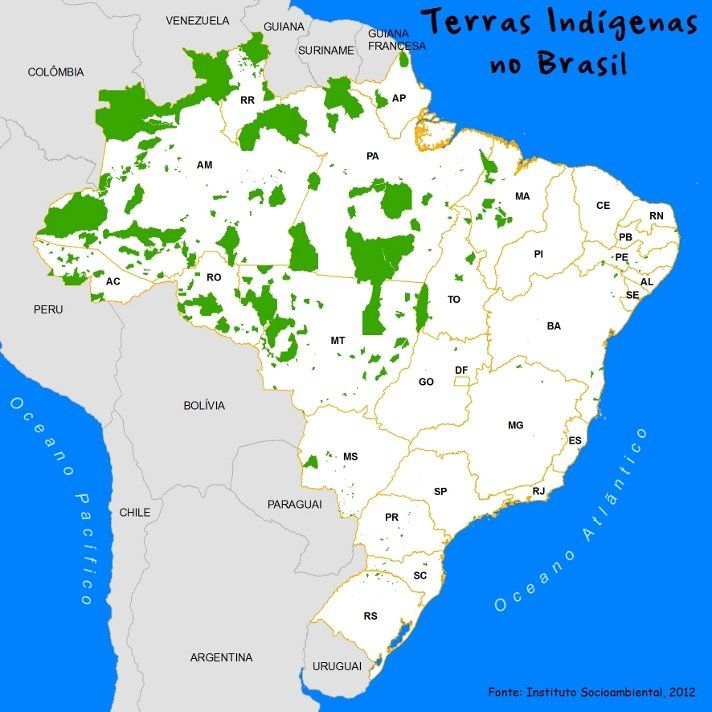

Desse total, 502.783 encontram-se na zona rural e 315.180 habitam os centros urbanos. O censo também identificou, em parceria com a Funai, 505 terras indígenas, representando 12,5% do território brasileiro.

Entretanto, 98,25 % destas terras indígenas encontram-se na Amazônia Legal. São 424 áreas de floresta em pé, representando 23 % do território amazônico. O restante, 1.75% , espalha-se pelas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e estados de Mato Grosso do Sul e Goiás.

Desse total de terras, em apenas dez apresentam uma população indígena maior que 10.000 habitantes.

A região Norte do país é a que possui maior contingente, com mais de 300.000 indígenas. A região Sul é a que apresenta menor número de povos indígenas no país, concentrando um pouco mais de 70.000.

Na Região Norte, o estado de maior concentração indígena é o Amazonas; na região Sudeste, o estado da Bahia; na região Centro-Oeste, o estado do Mato Grosso do Sul; na região Sudeste, o estado de São Paulo e na região Nordeste, o estado do Rio Grande do Sul.

Principais etnias indígenas brasileiras

Segundo a Funai (Fundação Nacional do Índio), as principais etnias indígenas brasileiras na atualidade e suas populações estimadas são as seguintes:

Ticuna (35.000)

Guarani (30.000)

Caiagangue (25.000)

Macuxi (20.000)

Terena (16.000)

Guajajara (14.000)

Xavante (12.000)

Ianomâmi (12.000)

Pataxó (9.700)

Potiguara (7.700)

Legislação

A Constituição Federal promulgada em 1988 é a primeira a trazer um capítulo sobre os povos indígenas. Reconhece os "direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam". Eles não são proprietários dessas terras que pertencem à União, mas têm garantido o usufruto das riquezas do solo e dos rios.

A diversidade étnica é reconhecida, bem como a necessidade de respeitá-la. É revogada a disposição do Código Civil que considerava o índio um indivíduo incapaz, que precisava da proteção do Estado até se integrar ao modo de vida do restante da sociedade.

Veja a seguir como era feita a demarcação de terras indígenas, o vídeo é de 2016.

Atualmente a FUNAI opera com 10 % do orçamento, perdeu funcionários, poder e sequer é responsável pela demarcação de terras indígenas. Associado ao esvaziamento do IBAMA, cresce o desmatamento, a invasão das terras demarcadas, o assassinato de lideranças indígenas e a morte de índios por doenças, em especial a COVID 19.

ACESSE E FAÇA A ATIVIDADE REFERENTE A ESTA AULA

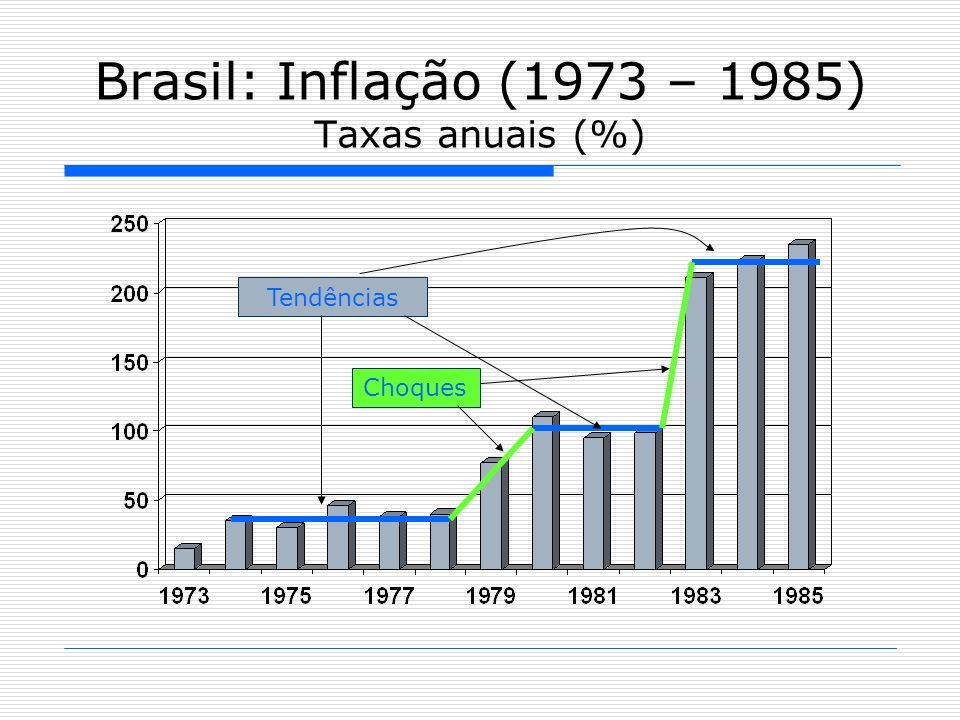

O PÓS GOVERNO MILITAR

Para superar o período de instabilidade financeira que sucedeu a ditadura militar (1964-1985), o Brasil adotou o chamado projeto econômico neoliberal. A indústria foi enfraquecida e as portas foram abertas para o capital estrangeiro. Vendeu-se a ideia de que era preciso abrir a economia e diminuir o papel do Estado, através das privatizações.

O abandono do projeto de desenvolvimento nacional, realizado nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), pode ser traduzido em números: Se, no final dos anos 1980, a indústria tinha quase 25% de participação no PIB [Produto Interno Bruto], hoje tem 9%.

Para ser ter uma ideia, o setor naval brasileiro era a segunda maior produtora de navios no mundo, na década de 80, quando acabou o Governo de Fernando Henrique Cardoso esse setor praticamente não existia. Em torno de 40 mil trabalhadores desse setor perderam o emprego.

Concentrando 70% da produção nacional, o estado do Rio de Janeiro viu o setor encolher durante todo o governo FHC. Em 2000, o país empregava apenas 11 mil trabalhadores e convivia com o fechamento de estaleiros justamente num momento em que a indústria naval internacional crescia.

Até a saída da Presidente Dilma Roussef, o setor havia sido reabilitado e contava à época com 80 mil trabalhadores no setor. Com as ascensão de Temer e do governo atual, 50 mil já perderam o emprego e quando terminarem os navios ainda em construção os outros 30 mil serão demitidos também .

Essa é a tônica liberal. Se a Petrobras, pode comprar navio em Cingapura e na China onde a mão de obra é mais barata, para que fazê-los aqui. Quem ganha com isso? Os acionistas da Petrobras.

A maior industria nacional era até o governo de FHC a Vale do Rio Doce. Quando foi privatizada seu valor de mercado era de 100 bilhões de reais. Ela foi vendida por 3 bilhões. 14 anos depois da privatização ela foi avaliada em 300 bilhões de dólares.

Os movimentos sociais foram às ruas e denunciaram o modelo exportador adotado pela Vale, que não gerava emprego, desenvolvimento e industrialização. O pretexto da venda era o pagamento de parte da dívida pública interna e externa. A exemplo de outras privatizações, isso nunca aconteceu.

Impulsionado pela decisão de investir na indústria nacional os governos petistas resolveram cria a lei do conteúdo nacional que obrigava o uso de mão de obra e produtos feitos no Brasil. Com isso, a indústria naval foi recuperada e houve um grande avanço na construções civil.

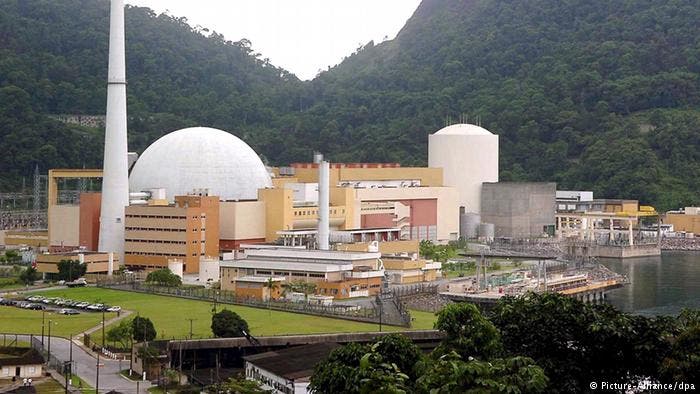

Com a chegada da Operação Lava-Jato e a destituição de Dilma Roussef a indústria naval brasileira foi destruída, a industria nuclear idem, e a indústria civil também. Navios e plataformas estão sendo compradas no exterior e as obras no Brasil e Petrobrás estão sendo feito pelas empreiteiras americanas. Em especial a Halliburton.

FAZER A ATIVIDADE REF. A ESTA AULA AQUI

Quinto do mundo em extensão, com 8,5 milhões de km2, situado em uma larga faixa da América do Sul, com quatro fusos horários e pouco mais de 209 milhões de habitantes.

A partir da presença de povos indígenas, da chegada de colonizadores portugueses e de negros africanos trazidos à força para trabalhar como escravos; além de inúmeros grupos de imigrantes de outras partes do planeta deram ao Brasil uma grande diversidade natural e sociocultural.

Ao examinar num mapa político a magnitude e proeminência do território nacional, podemos nos indagar, por que até os dias de hoje, o gigantismo do seu território, com suas riquezas e potencial econômico-social, ainda não se traduziram em benefícios e bem-estar social para o conjunto de sua população. Embora venha apresentando consistência na evolução de diversos indicadores, são conhecidas as desigualdades sociais e regionais do país.

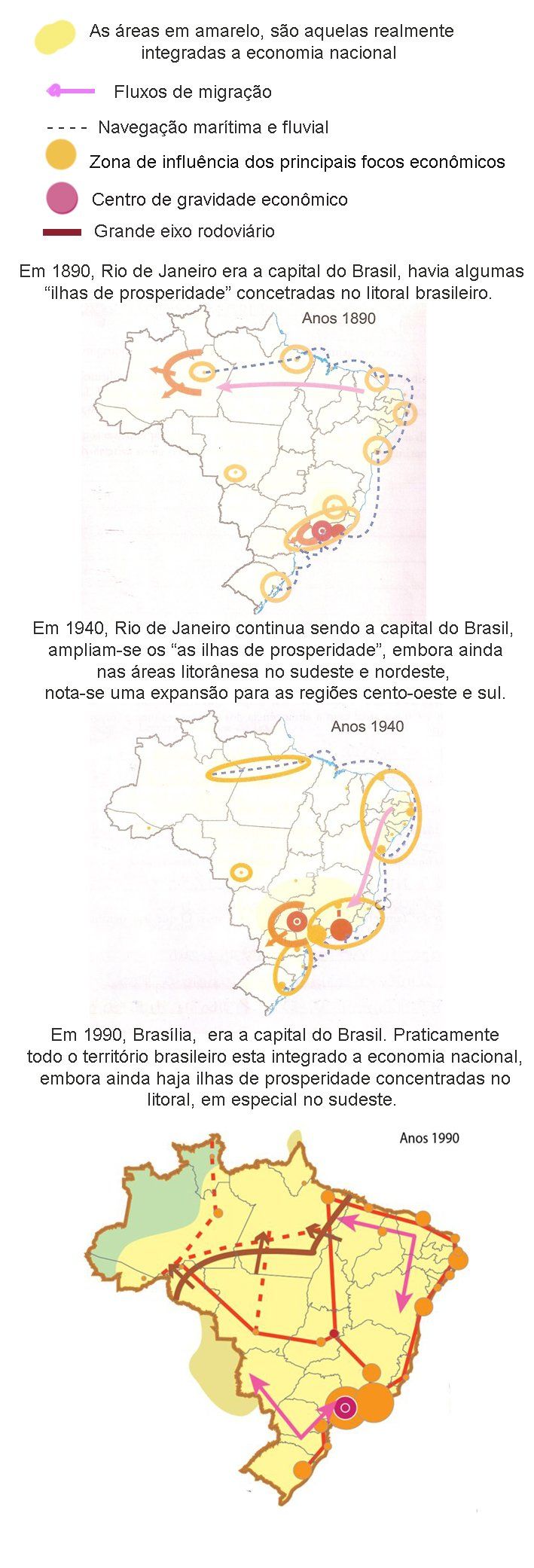

Não é novidade para você que a expansão territorial do Brasil se deu em função de determinados produtos destinados ao mercado externo, foi assim com o litoral brasileiro no momento que o único produto de valor era o extrativismo do pau-brasil e depois com a plantação açucareira que se manteve próxima à costa. Porém, vimos que o extrativismo amazônico, a pecuária e a mineração alargaram o território brasileiro para o interior.

No entanto, estas atividades econômicas mantinham-se ilhadas no território colonial, o mesmo aconteceu, com o território brasileiro, após a independência de Portugal. Não fossem pela pecuária e pela agricultura alimentar, estas importantes “ilhas” econômicas, não manteriam elos de comunicações entre si, voltadas que eram para o mercado mundial.

Cada "ilha" mantinha-se baseado em seu produto exportador, Borracha na Amazônia, o Algodão no Agreste e no Sertão nordestino, o Café em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santos, o cacau na Bahia e assim por diante. Para que o Brasil passasse de um arquipélago para um continente, muitas estradas de ferro e estradas de rodagem tiveram que ser projetadas e construídas. Hoje todos esses polos estão interligados, seja quanto ao minério de ferro do Pará, quanto a soja e pecuária de Mato Grosso ou a indústria de São Paulo.

Existe também a integração do país junto ao comércio mundial, entretanto, assim como nos beneficiamos deste comércio, também estamos sujeitos as variações que nele acontece.

2.º ANO AULA 15 Voltar

Evolução da economia no Território Brasileiro

(Obs.: Gênese é a origem ou o princípio de algo, um conjunto de fatos ou elementos que contribuíram para produzir uma coisa).

Nos séculos XIV e XV (Catorze e quinze), as grandes potências da época eram Inglaterra, Espanha, Portugal, França e Holanda, dotadas de recursos e uma grande frota de navios (caravelas).

A China também era uma grande potência, mas, nunca se aventurou em conquistar territórios além mar, especialmente o Continente Americano.

Em busca de novos mundos a serem explorados esses "conquistadores" chegaram América no final e início dos séculos XIV e XV,

A América do Sul foi praticamente dividida entre Portugueses e Espanhóis. Portugal dominou um território que se tornou o Brasil.

A Espanha dominou quase todo o resto, exceto as antigas 03 Guianas, dominadas por ingleses, holandeses e franceses.

Os espanhóis tomaram também a América Central inteira e parte da América do Norte, um território hoje conhecido como México.

Os ingleses dominaram a América do Norte, excetuando o México.

Assim como todos, embora com mais fúria e ganância, os portugueses usaram o Brasil de forma exploratória e extrativista, ou seja, exploravam o nosso território e extraiam as suas riquezas levando-as para Portugal.

O PAU BRASIL

A exploração do Pau-Brasil foi a primeira atividade econômica do país, logo após o descobrimento pelos portugueses, em 1500. A madeira foi a primeira riqueza que saltou aos olhos do portugueses que aqui chegaram junto com Pedro Álvares Cabral.

Sendo uma atividade bastante fácil para os colonizadores, tanto por conta da abundância da madeira em todo o litoral quanto por conta do trabalho escravo indígena, arregimentado às custas de violência e trocas de produtos, a extração de pau Brasil foi a melhor alternativa para a exploração e posterior colonização das terras descobertas.

A CANA DE AÇÚCAR

O ciclo da cana-de-açúcar teve início no Brasil colônia, na época em que foram criadas as capitanias hereditárias. A empresa açucareira brasileira foi durante os séculos XVI e XVIII, a maior empresa agrícola do mundo ocidental.

Foi no nordeste do país, que a empresa atingiu seu grau maior de desenvolvimento. A área em que se desenvolveu a cana-de- açúcar foi na Zona da Mata, que se estende numa faixa litorânea, do Rio Grande do Norte ao Recôncavo Baiano.

Ciclo da Cana-de-Açúcar

Com o crescimento da produção açucareira, notadamente em Pernambuco e na Bahia, o nordeste tornou-se o centro dinâmico da vida social, política e econômica do Brasil.

Portugal já tinha experiência no cultivo de cana, na produção e comércio de açúcar. Por volta de 1440, as colônias portuguesas de Açores, Madeira e Cabo Verde tinham uma produção que abastecia não só a metrópole mas ainda a Inglaterra, portos de Flandres e algumas cidades da Itália.

Em 1530 as primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas da Ilha da Madeira, na expedição colonizadora de Martim Afonso de Sousa.

Em 1532, Martim Afonso fundou o primeiro núcleo de povoamento do Brasil, a vila de São Vicente, onde instalou o primeiro engenho, a que deu o nome de engenho do Governador.

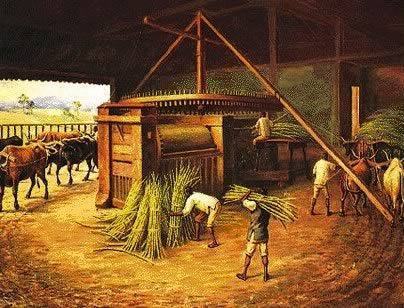

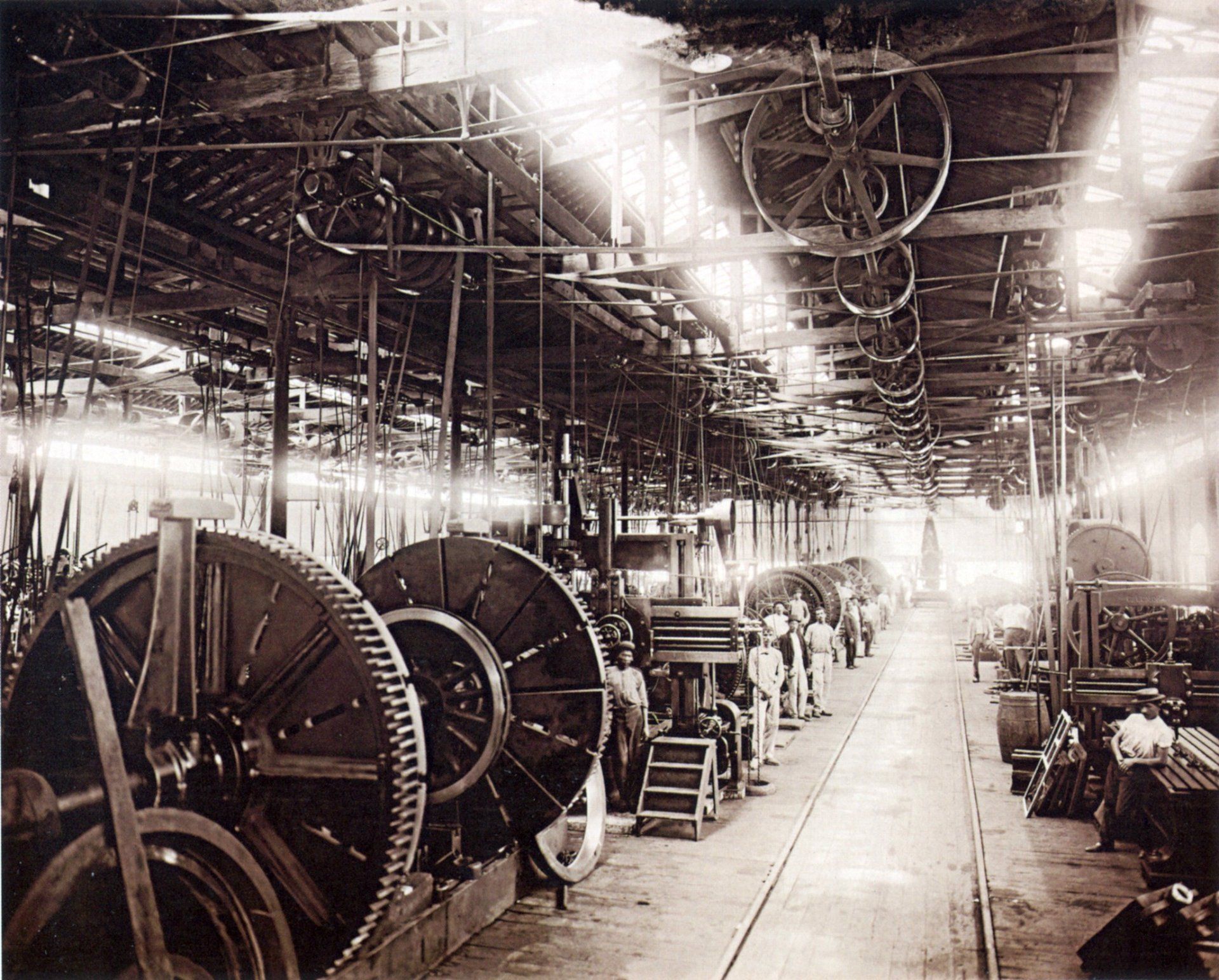

O Engenho: A Unidade de Produção de Açúcar

O engenho açucareiro era o local onde se fabricava o açúcar, ou seja, o local onde estava a moenda, a fornalha e a casa de purgar o açúcar. Com o tempo, passou a se chamar de "engenho" a toda grande propriedade produtora de açúcar.

Engenho era onde se localizava a casa grande, a capela, a senzala, a fábrica do açúcar, os canaviais e as casas de alguns trabalhadores livres, como o feitor, o mestre do açúcar, alguns lavradores contratados e outros.

O senhor de engenho vivia na casa grande com seus agregados e parentes, exercendo sobre eles grande autoridade. Os negros explorados como mão de obra escrava habitavam as senzalas.

As capelas davam ao engenho uma vida social própria, sendo que alguns engenhos chegavam a ter até 4000 habitantes.

Saiba mais sobre o Engenho de Açúcar no Brasil Colonial.

O Fim do Ciclo da Cana-de-Açúcar

Até o começo do século XVII, a produção açucareira no Brasil não parou de crescer, alcançando o apogeu nas três primeiras décadas desse século. As principais causas do fim do ciclo da cana-de-açúcar foram:

- Em 1580, Portugal passou para o domínio da Espanha;

- A Espanha estava em guerra com a Holanda;

- No início do século XVII, os holandeses controlavam o comércio marítimo dos países europeus;

- Portugal perdeu para a Holanda a melhor parte de sua colônia, que eram as terras já cultivadas e prósperas de Pernambuco;

- O mercado de açúcar, para Portugal, desorganizou-se e a produção começou a cair.

- Em 1640, quando Portugal se viu livre do domínio Espanhol, o Brasil já não era importante no mercado mundial de açúcar.

A BORRACHA

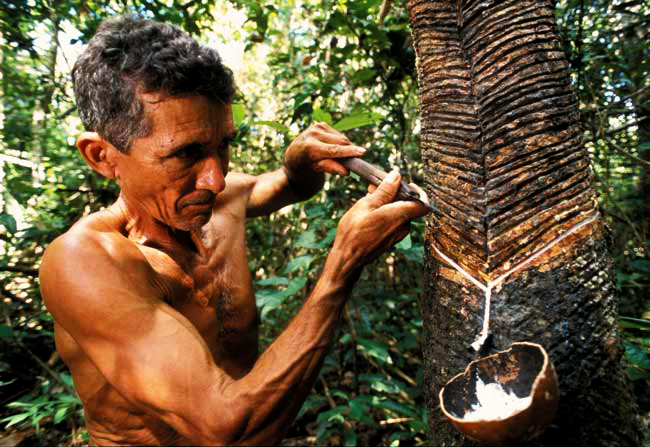

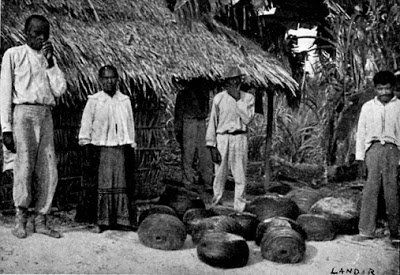

O Ciclo da Borracha corresponde ao período da história brasileira em que a extração e comercialização de látex para produção da borracha foram atividades basilares da economia.

De fato, ocorreram na região central da floresta amazônica, entre os anos de 1879 e 1912, revigorando-se por pouco tempo entre 1942 e 1945.

Neste período, conhecido como “Belle Époque Amazônica” que vai de 1890 a 1920, cidades como Manaus, Porto Velho e Belém, tornaram-se as capitais brasileiras mais desenvolvidas, com eletricidade, sistema de água encanada e esgotos, museus e cinemas, construídos sob influência europeia.

Contudo, os dois períodos de “ciclos da borracha” acabaram de maneira repentina, o que se agravou pela falta de políticas públicas para desenvolvimento da região.

A demanda provocada pela Revolução Industrial, fez da borracha natural um produto super valorizado, especialmente após o advento do processo de vulcanização, um tratamento industrial que elimina as impurezas da coagulação, tornando a borracha um bom material para ser utilizado em pneus de automóveis, motocicletas e bicicletas, bem como na fabricação de correias, mangueiras, solas de sapatos, etc.

Nesse período, cerca de 40% de toda a exportação brasileira era proveniente da Amazônia, paga em libra esterlina (£), a moeda do Reino Unido.

Como consequência deste “boom”, muitas vilas e povoados ribeirinhos surgiram e as cidades que já existiam prosperaram e cresceram, desenvolvendo desde infraestruturas básicas, como escolas e hospitais, até as mais suntuosas, como hotéis de luxo e teatros.

Além do desenvolvimento socioeconômico, centenas de milhares de trabalhadores, sobretudo do nordeste, migraram para a região, resolvendo em partes o problema de povoamento.