AULA COMPLEMENTAR 25

Retomada: Violência: Só existe uma?

Quando alguém fala “fulano partiu para a ignorância”, pode estar se referindo à agressão física, mas também pode significar gritar, bater na mesa, ameaçar, intimidar, cercear, chantagear, obrigar a algo ou violar. Trata-se de ignorância, de fato - no caso, dos limites da outra pessoa.

É um sentido que combina com a definição de violência de uma antropóloga especializada no assunto, Alba Zaluar: ela escreve que violência vem do latim vis, que significa força. E complementa: "essa força se torna violência quando ultrapassa um limite ou perturba acordos tácitos, regras que ordenam relações, adquirindo carga negativa ou maléfica”.

Cinco tipos de violência

A Lei Maria da Penha conceitua violência contra a mulher como qualquer conduta - ação ou omissão - de discriminação, agressão ou coerção, ocasionada pelo simples fato da vítima ser mulher. E que lhe cause dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, político ou econômico ou perda patrimonial. Essa violência pode acontecer tanto em espaços públicos como privados.

No artigo 7º, a lei tipifica os cinco tipos de violência. Resumidamente, são eles:

I - violência física

Conduta que ofende a integridade ou saúde corporal;

II - violência psicológica

Conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

III - violência sexual

Conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - violência patrimonial

Conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - violência moral

Conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

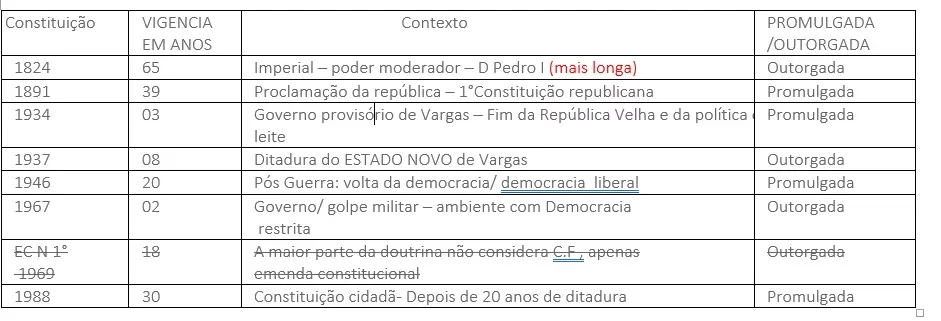

AULA COMPLEMENTAR 24

A Política do Brasil funciona sob o modelo de república federativa presidencialista, formada pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, o exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, submetidos a um sistema de controle para garantir o cumprimento das leis e da Constituição.

O Brasil é uma república porque o chefe do Estado é eleito pelo povo, por mandato.

É presidencialista porque o presidente da República é chefe de Estado e também chefe de governo. É federativa porque os entes federativos têm autonomia política.

A União está dividida em três poderes, independentes e harmônicos entre si. São eles o legislativo, que elabora leis; o executivo, que atua na execução de programas ou prestação de serviço público; e o judiciário, que soluciona conflitos entre cidadãos, entidades e o Estado.

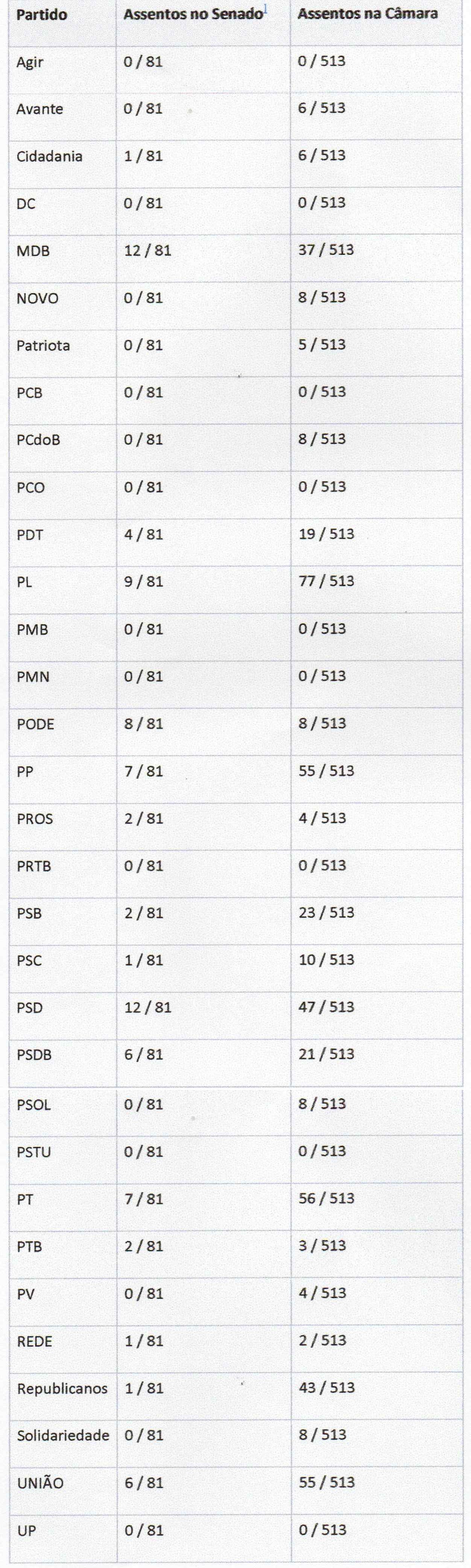

O Brasil tem um sistema pluripartidário, ou seja, admite a formação legal de vários partidos políticos. Estes são associações voluntárias de pessoas que compartilham os mesmos ideais, interesses, objetivos e doutrinas políticas, que tem como objetivo influenciar e fazer parte do poder político.

Em 1980, o cientista político Sérgio Abranches cunhou a expressão "presidencialismo de coalizão" para definir o mecanismo de funcionamento do regime político-institucional brasileiro.

O presidencialismo de coalizão designa a realidade de um país presidencialista em que a fragmentação do poder parlamentar entre vários partidos obriga o executivo a uma prática que costuma ser mais associada ao parlamentarismo. Segundo Abranches, mesmo eleito diretamente, o presidente da República, torna-se refém do Congresso.

AULA COMPLEMENTAR 23

Democracia e partidos políticos.

Democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo.

A palavra democracia tem origem no grego demokratía que é composta por demos (que significa "povo") e kratos (que significa "poder" ou "forma de governo"). Neste sistema político, fica resguardado aos cidadãos o direito à participação política.

Desde a Proclamação da República, o Brasil tem sido governado por três poderes, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, em que o chefe é o presidente da República, eleito a cada quatro anos pelo voto popular em eleições diretas, desde 1989. O regime de governo vigente no Brasil é o presidencialismo.

Partido político é um grupo organizado, legalmente formado, com base em formas voluntárias de participação numa associação orientada para ocupar o poder político.

Partido, é um grupo organizado de pessoas que formam legalmente uma entidade, constituídos com base em formas voluntárias de participação em uma associação orientada para influenciar ou ocupar o poder político em um determinado país.

PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL

Porque temos tantos partidos políticos no Brasil?

O Brasil possui 35 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E ainda temos outros 55 (isso mesmo, cinquenta e cinco!) aguardando o registro junto à Justiça Eleitoral – esse registro apenas é concedido com o cumprimento de alguns requisitos.

Na Câmara de Deputados, temos parlamentares de 27 siglas partidárias diferentes.

É verdade que muitos países possuem mais de 50 partidos políticos. Mas, aqui no Brasil, temos também o maior número efetivo de partidos políticos do mundo! Se você não sabe, esse conceito refere-se às legendas que de fato possuem influência em um sistema político. Eles possuem parlamentares suficientes para barganhar na formação de coalizões, por exemplo.

A partir desse conceito, o Brasil possuía 14 partidos políticos efetivos em 2014, muitos mais do que a média mundial, de apenas quatro partidos.

MAS POR QUE TANTOS PARTIDOS EM NOSSA FRAGMENTAÇÃO PARTIDÁRIA?

Enquanto em outras democracias, o próprio sistema eleitoral se encarrega de barrar partidos pouco expressivos, adotando para isso uma gama de medidas, as regras eleitorais brasileiras acabaram favorecendo a presença de muitos partidos, fomentando a fragmentação partidária atual. Vamos ver alguns que são apontados por cientistas políticos:

Votação proporcional em lista aberta

O sistema que elege deputados e vereadores pode ser um dos motivos para isso. A votação proporcional favorece a pluralidade partidária. A ideia do sistema proporcional é representar da melhor forma possível as proporções de votos que cada partido recebeu.

Por isso, se um partido recebe 15% dos votos para a Câmara, a tendência é que ocupe proporção semelhante de vagas nessa casa legislativa. A possibilidade de fazer coligação nessas votações amplia as chances dos partidos menores de conseguir cadeiras no legislativo.

Ausência de cláusulas de desempenho

Estabelecer critérios mínimos para que partidos tenham vagas no parlamento tende a diminuir o número efetivo de partidos. A cláusula de barreira em discussão no Congresso atualmente dificultaria a vida de todos os partidos que não conquistarem pelo menos 2% dos votos nas eleições para deputado federal (em um universo de 144 milhões de eleitores, isso equivale a quase 3 milhões de votos, ou quase a população inteira do estado do Mato Grosso). Estudos mostram que dos 27 partidos na Câmara, 14 seriam prejudicados pela medida – e poderiam deixar de existir.

FUNDO PARTIDÁRIO E PROPAGANDO GRATUITA

Finalmente, é preciso lembrar que a legislação concede a todas as agremiações, independentemente de números de filiados ou parlamentares eleitos, tempo de propaganda gratuita na televisão – mesmo que muito curto – e acesso a parte do fundo partidário – uma parcela pequena, porém relevante.

O fundo partidário viabiliza a manutenção das atividades dos partidos, inclusive os menores, com poucos filiados. Já o tempo de propaganda garante um mínimo de visibilidade ao partido. Em muitos países, os partidos não recebem recursos públicos para subsistir. Para isso, dependem primariamente de doações.

AFINAL, POR QUE É RUIM TER MUITOS PARTIDOS?

Um dos principais problemas que a atual fragmentação partidária brasileira pode causar é de falta de governabilidade. Por governabilidade, entende-se a capacidade do Poder Executivo de colocar em prática as políticas públicas planejadas e de tomar decisões relevantes.

Em uma democracia representativa como a nossa, a capacidade de governar depende do aval do Poder Legislativo – que aprova pautas do governo e tem o poder de até mesmo destituir o chefe do Executivo.

Quanto mais partidos representados no Legislativo, mais complicado é para o Executivo negociar e garantir apoio dentro daquele poder. É dessa situação que decorre o famoso “toma lá, dá cá”: a intensa troca de vantagens entre partidos – ministérios e cargos em empresas estatais, por exemplo – para a formação de uma base aliada no Congresso.

O alto número de partidos, alguns poderiam argumentar, pode ser positivo, se indicar que a pluralidade política brasileira está sendo solidificada. Como o Brasil é um país grande e muito diverso, um alto número de partidos seria algo esperado – e até saudável.

Entretanto, a realidade é outra. Alguns partidos acabam por viver em função dos ativos que o sistema político garante (tempo de televisão e fundo partidário), sem acrescentar muita substância à vida política nacional. Portanto, a fragmentação no sistema político brasileiro pode ser sinal de que a legislação incentiva a criação de partidos que pouco agregam ao sistema político.

Além disso, a fragmentação partidária pode ser indicativo de outros problemas, ligados à nossa curta trajetória democrática. A falta de identificação do eleitor com partidos e, portanto, com projetos e ideologias políticas é uma delas.

Pode-se dizer que há uma falta de ligação do eleitor com a democracia representativa, o que leva à descrença nesse sistema. De fato, poucos partidos brasileiros possuem bases sólidas junto a grupos da sociedade civil e por isso torna-se mais difícil consolidar a democracia no país.

Por fim, há um problema de incerteza eleitoral. Como são muitos candidatos concorrendo aos cargos, a competição eleitoral torna-se muito grande. Para vencer a concorrência, candidatos gastam grandes quantias, tornando nossas eleições uma das mais caras do mundo.

DIMINUIR O NÚMERO DE PARTIDOS VAI SERVIR PRA QUÊ?

A diminuição do número de partidos, em teoria, pode ser benéfica para a democracia brasileira se realmente se traduzir na reversão de aspectos negativos do nosso sistema partidário – algo que, é preciso dizer, não é totalmente certo. Mas, pelo menos em teoria, com menos partidos seria mais fácil formar blocos partidários coesos e com ideologias e programas comuns.

Um dos grandes pontos da discussão acerca da fragmentação partidária é o fato de que governos também teriam menos problemas para formar maiorias no Congresso e viabilizar projetos, causando menos instabilidade institucional. Por fim, a maior estabilidade do sistema poderia aumentar a identificação do eleitor com partidos políticos e com o sistema representativo, especialmente se reformadas algumas regras do sistema proporcional.

AULA COMPLEMENTAR 22

O Estado é o representante do povo e possui a difícil missão de conciliar todos os interesses que o impulsionam com a manutenção da ordem estabelecida e viabilizadora da sobrevivência da sociedade.

A participação dos cidadãos nos assuntos do Estado requer uma análise detalhada da condição que confere essa qualidade a uma pessoa, qual seja, a realização da requisição do título de eleitor junto à Justiça Eleitoral.

Após a emissão do título de eleitor são conferidos ao cidadão os direitos de participar das decisões do Estado, de fiscalizar os atos praticados pelos órgãos administrativos e o direito de exigir do Estado uma conduta compatível com os valores insculpidos constitucionalmente.

O Estado é o representante do seu povo, inserido dentro de seu território, no qual exercerá a sua soberania e buscará a plenitude de uma vida digna. Para tanto deverá dispor de instrumentos eficazes e aptos para, em coordenação com o Estado, concretizar os valores, princípios e leis pertencentes ao povo e ditados pelo Estado na condição da porta voz dos seus nacionais.

O elemento pessoal é necessário para a constituição e a existência do Estado. O Estado é formado para o elemento pessoal. Para determinar o conceito de povo se parte da seguinte distinção, o Estado apresenta um aspecto subjetivo e um aspecto objetivo.

O aspecto subjetivo do povo consubstancia-se no fato do Estado ser o ente detentor do poder público e pelo fato do povo ser um dos elementos componentes do Estado. Já o aspecto objetivo consubstancia-se no fato do povo ser objeto da atividade do Estado.

Todos os indivíduos que formam o povo são, ao mesmo tempo, objeto do poder do Estado e membros do Estado. Enquanto objetos os indivíduos subordinam-se ao Estado e são sujeitos de deveres.

Já na condição de membros do Estado, os indivíduos atuam conjuntamente com o Estado, numa perfeita relação de coordenação, tornando-se sujeitos de direitos.

Todo indivíduo submetido ao Estado será reconhecido como pessoa, e aqueles que estiverem submetidos ao Estado participarão de sua constituição e exercerão funções.

Levando em consideração a existência de um vínculo jurídico entre o Estado e os membros do povo, exige-se do Estado o seguinte: o Estado não pode ultrapassar os limites impostos pelo Direito, o Estado é obrigado a agir para proteger e favorecer o indivíduo e quando os indivíduos atuam em nome do Estado serão reconhecidos como órgãos do Estado.

Dando continuidade às conclusões reflexivas pode-se afirmar que o povo é o elemento que dá condições para o Estado formar e externar uma vontade. Povo é o conjunto de indivíduos que, em determinado momento jurídico, unem-se para constituir um Estado. A partir desse momento, os indivíduos formam um vínculo jurídico com o Estado de caráter permanente, participando da formação da vontade do Estado e do exercício do poder soberano.

A participação do povo de forma coordenada com o Estado e o exercício do poder soberano podem ser subordinados ao cumprimento de requisitos jurídicos.

Todos os indivíduos do povo que se integram no Estado mediante a existência de um vínculo jurídico permanente, fixado no momento de unificação e constituição do Estado, irão adquirir a condição de cidadãos.

Povo é o conjunto de cidadãos do Estado. Para o cidadão adquirir o direito de participar da formação de vontade do Estado e do exercício do poder soberano, deverá preencher alguns requisitos pré-estabelecidos legalmente.

Os direitos e os deveres decorrentes da condição de cidadão acompanham o indivíduo por onde quer que ele esteja. Entende-se como cidadão ativo o indivíduo que preencher todos os requisitos legais e adquirir todos os direitos decorrentes do preenchimento desses requisitos.

Finalidade e funções do Estado

Existe uma estreita relação entre os fins do Estado e as funções que ele desempenha.

Para reconhecer os fins do Estado será feita uma distinção entre os fins objetivos do Estado e os fins subjetivos do Estado.

Os fins objetivos devem ser encarados sob duas óticas possíveis, uma representada pela persecução de fins universais objetivos comuns a todos os Estados durante todos os tempos, e outra representada pela persecução de fins particulares objetivos pertencentes a cada Estado segundo sua história, circunstâncias e condições nas quais se formou.

Já os fins subjetivos levam em consideração somente a relação entre os Estados e os fins individuais. O Estado é uma unidade formada com a intenção de realizar inúmeros fins particulares, sendo de suma importância localizar os fins que conduzem à unificação.

A teoria dos fins expansivos enfatiza o crescimento desmesurado do Estado com consequente anulação do indivíduo. São as teorias que embasam os Estados totalitários. Podem ser utilitárias ou éticas. As primeiras pregam como bem supremo o máximo desenvolvimento material a todo o custo. As segundas pregam a realização de fins éticos por Estados extremamente moralistas.

A teoria dos fins limitados, como o próprio nome indica, limitam as atividades do Estado e o tornam um mero vigilante da ordem social, viabilizando somente sua intervenção no que disser respeito à matéria de ordem econômica, ou, em determinados casos, para proteger a segurança dos indivíduos.

A teoria dos fins relativos leva em consideração a necessidade de novas atitudes entre os indivíduos em seu relacionamento recíproco, bem como nas relações entre o Estado e os indivíduos que o compõem. A base dessa teoria é a solidariedade.

De acordo com as vertentes mais extremas dessa teoria, não basta somente assegurar a todos os indivíduos uma plena igualdade jurídica, deve-se também exigir sua participação nos ônus públicos.

Por derradeiro, cumpre destacar os fins exclusivos e os fins concorrentes. Os fins exclusivos cabem somente ao Estado e compreendem a segurança externa e interna. Já os fins concorrentes não são tratados com exclusividade pelo Estado.

Em sede de conclusão cumpre salientar que o fim primordial do Estado é assegurar o conjunto de todas as condições de vida social que consintam e favoreçam o desenvolvimento pleno da personalidade humana.

O poder do Estado

O Estado pode ser conceituado como resultado da institucionalização do poder. O poder é um elemento essencial ou uma nota característica do Estado. Sendo o Estado uma sociedade não conseguirá subsistir sem um poder. Uma das qualidades mais importantes do Estado é a soberania.

Ignorando-se essa característica referente à soberania, mister se faz caracterizar o poder do Estado, demonstrando em que ele difere dos demais poderes. Dá-se início fazendo-se referência às características de dominação e não dominação.

Pois bem, por não dominação entenda-se a ausência de força no sentido de coação legal, para obrigar com seus próprios meios à execução de ordens. Trata-se de um poder disciplinador, desprovido de dominação.

Já o poder dominante apresenta duas características que lhe são intrínsecas, é originário e irresistível. Pela primeira característica afirma-se que o Estado dispõe de um poder que lhe é próprio do qual derivam os demais poderes. Pela segunda característica o poder do Estado é irresistível por ser um poder dominante.

Dominar significa mandar de um modo incondicionado e exercer coação para que sejam cumpridas as ordens dadas.

O indivíduo submetido ao poder estatal não consegue furtar-se de sua influência.

Após um detalhado exame de todas as características do poder do Estado, de sua origem, de seu modo de funcionamento e de suas fontes, chega-se à conclusão de que não pode ser admitido como estritamente político nem como estritamente jurídico.

Uma observação importantíssima a ser feita nesse trecho é a de que não existe poder que não sofra uma qualificação jurídica. Porém, o poder nunca deixa de ser político, necessitando do direito para impor-lhe limites e direcionar a sua aplicação na persecução dos objetivos.

Conceito de Estado

É impossível conceituar objetivamente o Estado sem que, nessa conceituação, insira-se uma pitada de subjetividade. Um conceito razoável do que vem a ser um Estado consiste numa ordem jurídica soberana cuja finalidade é perseguir o bem comum de um povo que está situado dentro dos limites do território do Estado.

Conceito de cidadania

A adoção do sistema representativo permite aos cidadãos elegerem os seus representantes para comporem os órgãos governamentais. Direitos políticos são, na verdade, um conjunto de normas legais que organizam e regulam todos os procedimentos atinentes à escolha dos representantes dos cidadãos. Logo, os direitos políticos consistem na disciplina dos meios necessários ao exercício da soberania popular.

Nesse sentido é o conteúdo do parágrafo único, do artigo 1º, da Constituição Federal da República, segundo o qual, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente.

A cidadania pode ser considerada como uma qualidade ligada ao regime político. A cidadania é uma qualificação dos indivíduos que participam da vida do Estado, é, em última análise, um direito de participar do governo e um direito de ser ouvido pela representação política.

Cidadão, no direito brasileiro, é o indivíduo que seja titular dos direitos políticos de votar e ser votado e suas consequências.

A nacionalidade é um pressuposto da cidadania e não pode ser confundida com dito conceito. Assim, somente o titular da nacionalidade brasileira poderá participar da vida do Estado.

Há que ser feita uma breve distinção entre direito políticos ativos e direitos políticos passivos. Os direitos políticos ativos referem-se ao eleitor e sua atividade. Já os direitos políticos passivos dizem respeito aos indivíduos passivos de serem eleitos e aos indivíduos já eleitos.

Pois bem, a aquisição da cidadania ocorre com o devido alistamento eleitoral cujo procedimento está previsto legalmente. Assim, ao comparecer à Justiça Eleitoral, a pessoa deverá qualificar-se e inscrever-se como eleitora.

Nos termos do § 1º, incisos I e II, do artigo 14, da Constituição Federal, o alistamento é obrigatório aos maiores de 18 (dezoito) anos, e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 (setenta) anos e para os maiores de 16 (dezesseis) anos e menores de 18 (dezoito) anos. O mesmo artigo, em seu § 2º, prevê que não são alistáveis como eleitores os estrangeiros e os convocados (conscritos) durante o serviço militar obrigatório.

O alistamento é um ato que depende da voluntariedade da pessoa que realizará um requerimento. No caso do brasileiro nato que não se alistar até os 19 (dezenove) anos de idade ou no caso do brasileiro naturalizado que não se alistar até 1 (um) ano contado da data da sua naturalização, será aplicada multa.

A obtenção da qualidade de eleitor ocorre após o alistamento obrigatório, sendo documentalmente comprovada com um título de eleitor válido.

Direitos políticos positivos

Por direitos políticos positivos entende-se o conjunto de normas legais que asseguram o direito subjetivo de participação no processo político e nos órgãos do governo.

Uma distinção importantíssima para afastar confusões conceituais é a empregada na análise dos termos sufrágio, voto e escrutínio.

O sufrágio é um direito público do cidadão, de natureza política, que lhe possibilita eleger seus representantes, ser eleito como representante e participar da organização e da atividade do poder estatal. A qualidade do sufrágio de ser universal é um reflexo da democracia política representativa.

O sufrágio direto manifesta-se pela escolha direta feita pelos eleitores em relação aos seus representantes. Em contrapartida, o sufrágio indireto ocorre quando os eleitores escolhem intermediários que irão escolher os representantes do povo. A eleição direta constitui um processo mais democrático do que a eleição indireta.

Os titulares do direito de sufrágio são os brasileiros natos ou naturalizados que na data da eleição tiverem 16 (dezesseis) anos, desde que alistados na forma da lei, conforme previsão do § 1º, do artigo 14 da Constituição Federal.

Já em relação à titularidade do direito de sufrágio passivo, ou seja, quais pessoas podem ser eleitas, podemos citar todos os cidadãos alistados exceto os analfabetos e os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos.

Em suma, o artigo 14 da Constituição Federal estabelece como requisitos para uma pessoa adquirir o status de cidadão são: nacionalidade brasileira, idade mínima de dezesseis anos, alistamento eleitoral na forma da lei e não ser conscrito no serviço militar.

O voto consiste no exercício do direito de sufrágio. O voto emana do direito fundamental do sufrágio. O voto é a manifestação do direito de sufrágio no plano prático (SILVA;2104).

O voto é um direito público subjetivo, além de ser uma função da soberania popular e um dever sociopolítico do cidadão.

Para que um voto tenha eficácia, seja condizente com a real vontade do eleitor e seja autêntico, há de apresentar mais duas características que viabilizam a realização das anteriormente citadas, quais sejam, a personalidade e a liberdade.

A personalidade exige que o eleitor esteja presente e vote por ele próprio. No ato do voto será exigido do eleitor esteja portando a carteira de identidade juntamente e do título de eleitor. Quanto à liberdade, entende-se que o eleitor deve manifestar sua vontade livremente, optando até para votar em branco.

O escrutínio representa o modo de exercício do voto concretamente, envolvendo, assim, todas as operações eleitorais concretas destinadas a recolher e apurar os sufrágios.

Ao conjunto de todas as pessoas que detêm o direito de sufrágio dá-se o nome de eleitorado.

A elegibilidade de um cidadão consiste no direito de candidatar-se a um cargo no Poder Legislativo ou no Poder Executivo. Dentro de um sistema democrático, a elegibilidade deve ser uma tendência universal, assim como ocorre com o direito de alistar-se eleitor.

São condições de elegibilidade: estar o cidadão no gozo dos direitos políticos, nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima a depender do cargo e não incorrer em nenhuma inelegibilidade específica em leis complementares.

O § 3º, do artigo 14, da Constituição Federal elenca algumas das inelegibilidades. A competência para legislar sobre elegibilidade, condições de elegibilidade e condições de inelegibilidade são privativas da Constituição Federal.

Como eleito considera-se o candidato que tenha recebido votação suficiente para lhe conferir o mandato.

Sistemas eleitorais

A eleição pode ser entendida como um concurso de vontades juridicamente qualificadas com o intuito de designar um titular de mandato eletivo. O sistema eleitoral é o conjunto de técnicas e de procedimentos que se empregam na realização das eleições, destinados a organizar a representação do povo dentro do território nacional.

O termo reeleição remete à possibilidade concedida constitucionalmente ao titular de um mandato eletivo de pleitear a sua própria eleição para um mandato sucessivo ao que está desempenhando. Dito em outras palavras, trata-se de uma candidatura ao cargo que o candidato já exerce, mas somente por um único período subsequente.

AULA COMPLEMENTAR 21

Eu não gosto de política.

Essa atividade chama atenção para a importância de exercermos a nossa cidadania plena e com ética, pois o analfabeto político que diz ser neutro, abominar a política, nega-se a participar dos acontecimentos políticos.

Ele não lê, não analisa o que ouve e assimila como verdade, fala e repete o que ouviu, sem questionar, vítima fácil de “fake News” e divulga nas redes sociais.

O analfabeto político é facilmente manipulável, interpretando os fatos com a ingenuidade, pois não sabe quem o manipula.

"O Analfabeto Político - Rolando Boldrin

Bertolt Brecht

AULA COMPLEMENTAR 20

A invisibilidade da mulher negra.

Durante quase 300 anos, as mulheres negras do Brasil, não geravam filhos......geravam escravos e escravas.

O processo de formação da sociedade brasileira, a qual se deu em um contexto de desumanização e exploração da população negra por meio da mão de obra escrava e mesmo após a suposta “libertação” a partir da assinatura da Lei Áurea, os direitos seguiram sendo negados e não foi dada nenhuma possibilidade que permitisse construir uma realidade justa e igualitária a partir daquele momento.

A pirâmide social brasileira é em tese formada pelo homem branco, seguido da mulher branca, o homem negro e na base encontra-se a mulher negra.

Ao observar essa realidade é perceptível que as mulheres negras são o grupo que mais sofre os impactos sociais ocasionados por uma estrutura de poder que é patriarcal, elitista, machista,misógina, racista e que atua na perspectiva de manter em curso as desigualdades sociais, de gênero e principalmente a desigualdade racial.

Se o negro sofre preconceito, se a mulher sofre preconceito, uma mulher negra sofre preconceito duplo.

Ao longo da história as mulheres alcançaram através das suas lutas, importantes conquistas de direitos. Entretanto, vale lembrar que a abrangência desses direitos nem sempre englobaram todas as mulheres de forma unanime, sobretudo, em razão do marcador racial e de classe ainda presente na sociedade.

A criação de políticas públicas de atenção à mulher, precisam que sejam levadas em consideração as necessidades relacionadas às mulheres negras, que na maioria das vezes são diferentes das necessidades que envolvem as mulheres não negras.

No Brasil, um grupo minoritário ocupa espaços na esfera política, se isso ocorre, quem está discutindo as pautas das mulheres negras?

Quais são os projetos que estão sendo criados a fim de atender as necessidades das mulheres negras?

Alguém está falando por nós e certamente esse alguém não conhece as nossas dores porque nunca as sentiu. As mulheres negras precisam falar por si, precisamos ter espaços garantidos para romper o silenciamento a qual foram submetidas historicamente, só assim poderão relatar as suas dores, expressar as suas necessidades e exercer a sua cidadania.

Resistir ainda é a arma principal frente às estruturas promissoras das desigualdades e violações dos direitos das mulheres negras. Mas, acima de tudo é preciso que haja um conscientização política nas escolha de suas representantes.

AULA COMPLEMENTAR 19

Retomada: Quem tem medo de falar sobre racismo?

O racismo no Brasil é conformado por mais de três séculos de escravidão e por teorias racialistas que fizeram parte da construção da identidade nacional. Após a abolição, a ausência do Estado na integração da população negra por meio do fornecimento de condições materiais e políticas para sua participação em uma sociedade livre garantiu a sobrevivência e ressignificação da mentalidade e prática escravocrata nas estruturas da república.

Como disse assertivamente Joaquim Nabuco, político abolicionista: "O nosso caráter, temperamento, a nossa moral acham-se terrivelmente afetados pelas influências com que a escravidão passou 300 anos a permear a sociedade brasileira (...) enquanto essa obra não estiver concluída, o abolicionismo terá sempre razão de ser".

O que é racismo?

O racismo é o ato de discriminar, isto é, fazer distinção de uma pessoa ou grupo por associar suas características físicas e étnicas a estigmas, estereótipos, preconceitos.

Essa distinção implica um tratamento diferenciado, que resulta em exclusão, segregação, opressão, acontecendo em diversos níveis, como o espacial, cultural, social. Conforme definição do Artigo 1º do Estatuto da Igualdade Racial:

“Discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada”.

O termo raça, no século XIX, era baseado nas classificações taxionômicas das ciências biológicas pelas quais os seres vivos eram categorizados. Assim, presumia-se que, nos grupos humanos, características genéticas determinavam características fenotípicas e mesmo sociais. A expressão, ainda hoje utilizada, que bem exemplifica essa associação é dizermos que uma pessoa tem determinado comportamento ou habilidade porque “está no sangue”.

A aplicação da teoria darwinista às ciências humanas produziu teorias racialistas e evolucionistas sociais que partiam de premissas de que haveria uma superioridade racial de determinados grupos sociais sobre outros e que a história humana era unilateral e dividida em fases, as quais levariam da barbárie à civilização (as sociedades consideradas superiores julgavam-se no estágio de civilização).

Esse tipo de pensamento serviu como justificativa para empreendimentos neocoloniais e também para a já estabelecida escravidão de povos não brancos, que reverberaria nos séculos seguintes nas mais variadas formas de racismo.

Aspectos históricos do racismo no Brasil

Entre 1501 e 1870, mais de 12,5 milhões de africanos foram raptados, vendidos como escravos e transportados para o continente americano. Desses, 1 em cada 4 eram enviados para o Brasil, cerca de 4,8 milhões até a segunda metade do século XIX.

Cerca de 20%, 1,8 milhão de pessoas, não chegaram ao destino – morreram de escorbuto, varíola, sarampo, sífilis, disenteria ou mesmo pela brutalidade dos traficantes. Muitas vezes os mortos jaziam por dias junto aos vivos nos navios negreiros até que fossem lançados ao mar.

Nesse período, até mesmo o hábito dos cardumes de tubarões do Oceano Atlântico foi modificado, conforme aponta o jornalista Laurentino Gomes em seu livro “Escravidão”.

Alguns africanos suicidavam-se pulando em alto-mar, e os que sobreviviam à travessia, que podia durar meses, chegavam às novas terras debilitados, subnutridos, doentes, machucados e, por vezes, cegos devido a infecções oculares.

O tráfico negreiro trazia forçadamente africanos para serem escravizados no Brasil.

O registro de desembarque oficial de escravizados no Brasil data de 1530, quando a produção de cana-de-açúcar começava a despontar.

O auge do tráfico negreiro no Brasil ocorreu entre 1800 e 1850. A maior parte dos negros que aqui desembarcavam era proveniente de Angola, Congo, Moçambique e Golfo do Benim. As condições precárias de higiene, alimentação e descanso, as jornadas exaustivas e os cruéis castigos físicos a que eram submetidos restringiam a expectativa de vida dos escravizados a uma média de 25 anos.

Na segunda metade do século XIX, o Brasil contava com uma grande população negra, uma intensificação das fugas e da formação de quilombos, pressão internacional – especialmente da Inglaterra – pelo fim da escravidão e a necessidade de se adequar ao capitalismo, que estava em processo de expansão no país.

O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental, foi o último a extinguir o tráfico negreiro – com a Lei Eusébio de Queirós em 1850 – e também o último a abolir a escravidão, que ocorreu por meio da Lei Áurea, em 1888.

Segundo o historiador Luiz Felipe Alencastro, o que estava em jogo na conjuntura da abolição não era somente a liberdade dos escravizados, mas o temor de que ocorresse uma reforma agrária. O abolicionista André Rebouças, engenheiro negro, propôs que fosse criado um imposto sobre fazendas improdutivas e que essas terras fossem distribuídas entre ex-escravos.

Houve, porém, um acordo entre latifundiários e o movimento republicano para que a propriedade rural fosse poupada e a liberdade aos negros fosse concedida sem compensação ou alternativa de inserção no mercado de trabalho dos homens livres.

Assim, os latifundiários passaram a trazer imigrantes europeus para trabalhar nas terras, e os ex-escravizados, mesmo sendo brasileiros, ficaram sem trabalho na zona rural e, em parte, na cidade, além de não gozarem de cidadania plena – boa parte era composta por analfabetos e, por isso, não podia votar.

Além disso, a prática da escravidão com severos castigos físicos fez com que, no Brasil, a tortura fosse legalizada para escravos. Quando abolida, a prática do açoite e espancamento era amplamente difundida e continuou sendo praticada por agentes policiais, mesmo que por lei fosse proibida. Os mecanismos da repressão escravista sobreviveram à escravidão.

João Cândido lê o Manifesto da Revolta da Chibata: insurreição de marinheiros negros que pediam o fim de castigos corporais (1910).

Outro aspecto importante é a questão de moradia e trabalho. A abolição, sem a criação de mecanismos para um recomeço de vida e que integrassem a população negra à sociedade livre e baseada no trabalho assalariado, levou essa população a continuar na pobreza, sem trabalho ou com empregos precários, vivendo nas periferias das cidades, afastada dos bairros centrais, sem escolaridade e, por consequência, sem direito a participar da política.

O projeto conservador de modernização do Brasil não teve o interesse em integrar a população negra, mesmo porque era orientado por ideários racialistas que associavam a mestiçagem ao atraso, portanto modernizar significava branquear a sociedade brasileira, pensamento ao qual nem mesmo alguns abolicionistas como Joaquim Nabuco escapavam.

Mito da democracia racial

A ideia de democracia racial remete a uma sociedade sem discriminação ou sem barreiras legais e culturais para a igualdade entre grupos étnicos. É essencialmente utópica, posto que a plena igualdade e a ausência completa de qualquer tipo de preconceito não ocorrem e nunca ocorreram em nenhum lugar do mundo.

No Brasil, todavia, a formação da identidade nacional teve como um de seus componentes o mito da democracia racial, isto é, a ideia de mestiçagem como um lugar de convergência entre os muitos povos que aportaram aqui e da convivência harmônica entre negros e indígenas escravizados e portugueses, concepção inclusive reforçada em clássicos da nossa literatura e sociologia, como na obra “Casa-Grande e Senzala”, de Gilberto Freyre.

Havia a ideia de uma falsa harmonia na qual senhores brancos “cediam espaço” a alguns mulatos a quem se afeiçoavam, desde que não ameaçassem sua liderança. O mito da democracia racial consiste em transformar, no campo do discurso, essa situação de exceção em regra.

Essa aceitação limitada somada à igualdade jurídica pós-abolição, que não se efetivou por não incluir a igualdade política de votar e se associar em busca de direitos, conduziu também a uma falsa ideia de meritocracia, pela qual os negros e os brancos estavam em condição de igualdade em oportunidades e recursos, e o fracasso do negro era resultado de características pessoais, como indolência, incapacidade, degradação moral e ignorância – hipótese referendada pelo racismo científico, que as atribuía a deficiências biológicas.

Essa mentalidade era eficiente em desarticular a população negra de modo que não retaliasse seus ex-senhores e não exigisse deles ou do Estado brasileiro reparação pelos danos sofridos ou políticas compensatórias.

Aqui se aplica o conceito marxiano de ideologia, pelo qual a classe dirigente produz e difunde uma visão invertida da realidade, distorcendo propositalmente o padrão de relações sociais para levar os oprimidos a aceitarem a espoliação, omo asseverou o brilhante intelectual negro Abdias do Nascimento:

“Devemos compreender democracia racial como significando a metáfora perfeita para designar o racismo estilo brasileiro: não tão óbvio como o racismo dos Estados Unidos e nem legalizado qual o apartheid da África do Sul, mas eficazmente institucionalizado nos níveis oficiais de governo assim como difuso no tecido social, psicológico, econômico, político e cultural da sociedade do país”.

Racismo estrutural no Brasil

O Brasil é o país com a maior população negra fora da África em números absolutos. No entanto, essa população, que é majoritária na composição da sociedade brasileira, está sub-representada em todos os âmbitos da vida social.

Isso acontece porque, embora haja igualdade jurídica, há mecanismos informais de discriminação que filtram o seu acesso a oportunidades, qualificação e esferas de decisão, como aponta o maior sociólogo brasileiro, Florestan Fernandes, em seu livro “A integração do negro na sociedade de classes”|3|:

“A desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou, no Brasil, sem que se cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de assistência e garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Os senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos especiais, que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de organização da vida e do trabalho”.

Esse problema central engendrou o que hoje denominamos de racismo estrutural. A ausência de políticas públicas de integração da população negra recém-liberta, relegando-a à própria sorte, gerou consequências dramáticas que se reproduziram no tempo.

O racismo estrutural permeia todas as esferas da vida social, na cultura, nas instituições, na política, no mercado de trabalho, na formação educacional. É o resultado secular de um país assentado em bases escravocratas, influenciado por dogmas racialistas e que não buscou integrar a população de ex-escravizados em seu sistema formal, relegando-os à marginalidade e culpabilizando-os pelas consequências nefastas desse abandono proposital.

Pode parecer algo longínquo, mas a escravidão foi abolida há apenas 131 anos, e a desigualdade racial provocada por ela e pela transição incompleta para a liberdade, posto que não proporcionou meios para a autonomia, são perceptíveis no Brasil de hoje.

O Estatuto da Igualdade Racial define desigualdade racial como |1|: “toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica”. A desigualdade racial é o resultado do racismo estrutural.

Dados sobre o racismo no Brasil

Conforme dados do IBGE de 2018|4|, 56,10% da população brasileira declara-se como preta ou parda. No entanto, quando observamos dados do mercado de trabalho, 68,6% dos cargos gerenciais eram ocupados por brancos, e somente 29,9%, por pretos ou pardos.

Já na taxa de força de trabalho subutilizada, isto é, pessoas que trabalham menos do que gostariam, 29% era preta ou parda contra 18,8% de brancos subocupados. Na representação legislativa, dentre os deputados federais, 75,6% eram brancos, contra 24,4% de pretos ou pardos. A taxa de analfabetismo entre pessoas brancas era de 3,9%; entre pretos e pardos, era 9,1%. Nas taxas de homicídios por 100 mil habitantes na faixa etária de 15 a 29 anos, a população branca tinha a média de 34,0, e a população preta ou parda apresentava 98,5, ou seja, a chance de um jovem negro morrer de homicídio é quase três vezes maior que a de um jovem branco.

A ocupação informal também é maior entre pretos e pardos (47,3%) do que entre brancos (34,6%.) A desigualdade salarial é notória quando a renda média é estratificada. O rendimento mensal de pessoas brancas naquele ano foi R$ 2.796,00, e o rendimento mensal médio de pessoas pretas ou pardas foi R$ 1.608,00.

Além disso, mesmo sendo maioria no Brasil, esse grupo, em 2018, representou apenas 27,7% das pessoas com os maiores rendimentos; no entanto, no grupo com os menores rendimentos, abarca 75,2% dos indivíduos.

As condições de moradia da população preta ou parda também apresenta desníveis em relação à população branca. Há mais pretos e pardos residindo em domicílios sem coleta de lixo (12,5% contra 6,0% da população branca), sem abastecimento de água por rede geral (17,9% contra 11,5% da população branca) e sem esgotamento sanitário (42,8% contra 26,5% da população branca).

Levantamento realizado pelo Laboratório de Análises Econômicas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais da UFRJ entre 2007 e 2008 constatou que, em 70% das ações por racismo ou injúria racial daquele período no Brasil, quem ganhou foi o réu; em apenas 30% dos casos, a vitória foi da vítima. Conforme o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que a partir de 2005 passou a considerar dados sobre casos de injúria racial e racismo, entre 2005 e 2018, somente 6,8% dos processos por esses crimes resultaram em condenação no estado. Na Bahia, entre 2011 e 2018, somente sete processos por racismo foram julgados, um por ano.

Por outro lado, o 13º Anuário da Violência, compilado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2019, aponta que, em 2018, 75,4% das vítimas da letalidade policial eram pretas ou pardas, em sua maioria jovens e do sexo masculino. A pesquisa também revela que mulheres negras representam 61% das vítimas de feminicídio e 50,9% das vítimas de estupro. Dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), no último levantamento nacional realizado em 2016, apontam que 65% da população carcerária brasileira é composta por pretos e pardos.

Essas dados ressaltam a urgência na promoção de políticas públicas voltadas para a população parda e preta de forma a democratizar o acesso a serviços públicos e a oportunidades.

Lei antirracismo no Brasil

Se fizermos uma observação abrangente de leis relacionadas à luta contra o racismo no Brasil, encontraremos uma legislação parca relacionada ao tema. Desde a Proclamação da República, uma das primeiras medidas legais cuja aplicabilidade poderia em tese enquadrar situações de racismo consta do Código Penal Brasileiro, cujo Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, no artigo 140, tipifica a injúria como crime. Nas modificações que sofreu posteriormente, ela passou a tipificar a injúria racial.

Em 3 de julho de 1951, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 1.390, que ficou conhecida como Lei Afonso Arinos, a qual criminalizava a discriminação por raça ou cor. A promulgação dessa lei foi motivada por uma situação de discriminação sofrida por uma bailarina norte-americana, Katherine Dunham, impedida de se hospedar num hotel em São Paulo em razão de sua cor, o que repercutiu mal à época na imprensa estrangeira.

A Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, em seu artigo 1º, tipifica como “homicídio qualificado os casos em que haja intenção de matar grupo nacional, étnico, racial ou religioso”, com pena de 12 a 30 anos de reclusão. A incitação pública ao crime contra esses grupos também é criminalizada no artigo 3º. Em 1990, na Lei nº 8.072, que dispõe sobre crimes hediondos, o crime de genocídio previsto na Lei nº 2.889 é qualificado como tal.

Na Constituição de 1988, o artigo 3º, em seu inciso IV, estabelece como objetivo precípuo da Nova República “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. O Artigo 4º, inciso VII, define que “as relações internacionais brasileiras regem-se pelo repúdio ao terrorismo e ao racismo”.

A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, define os crimes de preconceito de cor e raça e estabelece penalidades para situações de discriminação: em ambiente de trabalho público ou privado, como ter acesso negado a empregos, cargos, serviço militar, ou sofrer tratamento diferenciado; em locais públicos, como ser impedido de adentrar em transporte público, edifícios públicos, clubes, restaurantes, etc. Essa lei também estabelece punições para “práticas de incitação à discriminação ou preconceito de raça, cor”, criminalizando, inclusive, a fabricação, comercialização e distribuição de propagandas de incitação a essas modalidades de preconceito. Essa é a lei que prevê o crime de racismo, isto é, a discriminação racial praticada contra uma coletividade. Essa lei tornou o racismo crime imprescritível e inafiançável.

A Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997, promoveu alterações na legislação antirracista. À Lei nº 7.716 acrescentou a punição à discriminação e à incitação à discriminação por etnia, religião ou procedência nacional, além do preconceito de raça e cor anteriormente previsto. Ao artigo 140 do Decreto-Lei nº 2.848 acresceu na especificação de injúria “elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem”. Mais tarde, a Lei nº 10.741, de 2003, ampliou a definição, incluindo “a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”.

Em 2003, a Lei nº 10.639 modificou a Lei de Diretrizes de Base da Educação, introduzindo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de ensino fundamental.

Em 20 de julho de 2010, a Lei nº 12.288 instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, “destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica”. Esse estatuto modificou as leis anteriores, atualizando-as. Incluiu na lei nº 7.716, por exemplo, a possibilidade de interdição de mensagens e páginas da internet. A Lei nº 12.735, de 30 de novembro de 2012, prevê a “a cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio” por incitações ao preconceito racial.

O Estatuto da Igualdade Racial, além de atualizar e ampliar o alcance das leis antirracistas anteriores, tem uma dimensão propositiva de embasar juridicamente políticas públicas direcionadas a diminuir as desigualdades raciais no acesso a bens, serviços e oportunidades. Nesse escopo estão as ações afirmativas, como a Lei de Cotas, Lei nº 12.711/2012, que reserva vagas nos cursos de graduação das universidades federais para estudantes de escolas públicas, negros, indígenas e quilombolas, e a Lei nº 12.990/14, que estabelece cotas para negros e pardos em concursos federais.

É importante ressaltar que, além da promulgação da legislação antirracista, é primordial que haja a promoção de sua efetividade.

Racismo e preconceito

Preconceito, segundo o Dicionário Aurélio, é o “conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos; ideia preconcebida; julgamento ou opinião formada sem se levar em conta o fato que os conteste; suspeita, intolerância, ódio irracional ou aversão a outras raças, credos, religiões, etc”.

Racismo é uma forma de preconceito, pois é feito um prejulgamento sobre outrem por conta de características físicas ou étnicas, mas há inúmeras outras formas de preconceito, baseadas na condição econômica, na religião, no gênero, na sexualidade, na escolaridade, na posição política, etc.

Os preconceitos são construídos em nossa socialização pela assimilação de percepções a que somos expostos ao longo da vida, são associações entre fatores biológicos ou sociais (cor, renda, religião, escolaridade, orientação sexual, etnia, etc.) e comportamentos, traços de caráter ou condições específicas, como ser incompetente, ser corrupto, ser doente, ser desinteligente, ser violento, entre outras.

Essa associação também pode ser “positiva”. Há quem diga que todo japonês é perito em tecnologia, todo judeu tem boa condição financeira, todo árabe é bom negociador, todo negro é bom atleta e bom cantor.

A preconcepção firmada acerca do outro é uma forma que encontramos de dar previsibilidade às relações e às situações que experienciamos. Quando fundamentada em juízo de valor “positivo”, ela restringe as possibilidades do outro a um reducionismo imposto a ele, limitando suas capacidades.

Quando norteada por juízo de valor negativo, pode gerar situações de exclusão social e mesmo de intolerância, aversão e violência.

Reconhecer e desconstruir as associações mentais entre características e comportamentos específicos é fundamental para que possamos nos desvencilhar das diversas formas de preconceito e criar formas mais justas e humanas de nos relacionar e lidar com o diferente.

AULA COMPLEMENTAR 18

Diferença e desigualdade: Caminhos de descobertas

A diferença entre desigualdade e diferença

Os protestos dos "indignados" da Europa e do movimento Ocupe Wall Street, nos Estados Unidos, colocaram a desigualdade social na agenda internacional.

No Brasil, um dos países com maior disparidade de renda, o tema também está na ordem do dia. Mas, do mesmo modo que se discute o assunto mais abertamente, uma reação em contrário trabalha silenciosamente no sentido de naturalizar as desigualdades, o que dificulta o enfrentamento do problema. E isso se verifica por meio do raciocínio de que, se na natureza há diferenças, a desigualdade é natural. E, se é natural, consequentemente não pode ou não deveria ser superada.

Porém, o argumento da naturalidade da desigualdade é equivocado. Não considera uma sutileza: "diferença" não é o mesmo que "desigualdade", embora os dois termos até sejam usados como sinônimos.

Uma boa distinção entre os dois conceitos é dada pelo historiador brasileiro José D'Assunção Barros. Algo é "diferente" quando sua essência se difere da essência do outro seja no todo ou em algum aspecto particular. A "desigualdade", no entanto, não se refere a essências distintas, mas sim a uma circunstância que privilegia algo ou alguém em relação ao outro, independentemente de os dois serem iguais ou diferentes.

A diferença pode ser tanto nata e natural como cultural. Já a desigualdade as circunstâncias que privilegiam alguns é construída socialmente. E, muitas vezes, implica a ideia de injustiça.

A própria natureza pode ajudar a esclarecer os conceitos e mostrar como a desigualdade não é natural, mas social. Os seres vivos têm códigos genéticos (a essência) diferentes entre si. A diversidade genética coloca as espécies em posições distintas no meio ambiente para competirem entre si pela vida. Alguns animais são caçadores e outros, a caça. Isso é natural. E ninguém discute que haja injustiça na natureza.

Mas, em cada espécie, há compartilhamento de uma mesma genética. Um leão é igual a outro leão, bem como todos os homens são essencialmente iguais entre si. Ou seja, nascem com características comuns que lhes asseguram condições de lutar pela sobrevivência na natureza. A regra natural, portanto, é a igualdade de atributos numa mesma espécie. Os indivíduos largam dispondo de uma mesma genética na corrida pela vida.

Obviamente, há diferenças dos humanos entre si não no todo, mas em aspectos particulares (força, altura, inteligência, sexo). Não é desejável que sejam eliminadas. Essas diferenças levam os homens a resultados diversos em uma disputa justa, em igualdade de condições. Privilégios nas condições de largada levam a vidas igualmente diversas. Mas esses são fruto da sociedade. Não se pode dizer que haja uma desigualdade natural intrínsica. Compreender isso é dar um importante passo para enfrentar a injustiça social.

AULA COMPLEMENTAR 17

Ciências humanas = / Opinião

Ciências humanas refere-se àquelas ciências que têm o ser humano como seu objeto de estudo ou foco, ou seja, são as profissões e carreiras que tratam primariamente dos aspectos humanos.

As ciências humanas são apoiadas na Filosofia (consiste no estudo do Homem e da sociedade), Artes em geral (relacionadas ao entretenimento ou à cultura) e Comunicação (informação, política, linguística).

Geralmente denominada como ciências “não exatas”, as ciências humanas são de grande importância na sociedade. Sem matemática e engenharia não se pode sobreviver, mas não somos máquinas, e sim, humanos, portanto, carecemos de uma formação humanística que conduz a reflexão e ao diálogo.

A ausência de uma formação humanizada tem demonstrado consequências desagradáveis nos diversos campos profissionais, inclusive nas Ciências Humanas, com prejuízos que se acumulam na sociedade.

Perfil dos Estudantes de Ciências Humanas

O perfil dos estudantes de humanas pode ser bastante heterogêneo. Mas dedicação e comprometimento com o estudo são vitais para quem quer se dar bem nessa área. Além disso, foco, concentração e disciplina são fatores pertencentes à realidade dos estudantes de humanas.

Ler e pesquisar é fundamental porque os estudantes precisam conhecer diversos assuntos e ter visão holística das coisas, isto é, procurar compreender os fenômenos na sua totalidade e globalidade. Dentre outras características marcantes da área, estão: questionamento constante, senso crítico apurado e conhecimento histórico, cultural e social.

A utilidade das Ciências Humanas na vida profissional, em qualquer área, é muito mais ampla do que se imagina. Como lembrou Leonardo Boff, as Ciências Humanas ampliam a percepção, estimulando a formação de um senso crítico intensamente questionador e transformador.

Já durante o ensino médio, o estudante se esbarra em um impasse cuja escolha mudará parte da sua vida: a profissão.

Para muitos, ainda surge aquela dúvida: escolho humanas ou exatas?

Todas essas incertezas geram angústia e ansiedade. Afinal, a opção por um curso gera grande impacto profissional e pessoal, por isso tudo precisa ser feito com muita reflexão, planejamento e uma dose de maturidade.

Ajudar o povo de humanas a vender miçangas? Ajudar o povo de exatas a fazer planilhas? Ou, ainda, outro caminho, como biológica ou gerenciais? Se você ainda não sabe qual é a sua, então, continue conosco, que vamos chegar lá!

Qual é a diferença entre humanas e exatas?

Humanas e exatas são 2 das 3 principais áreas do conhecimento.

A outra, você sabe, né? É biológicas.

A área de humanas tem foco em estudar a sociedade, a cultura e as relações sociais. Ela olha o mundo com um viés mais reflexivo. Já a área de exatas utiliza o raciocínio lógico para solucionar problemas e testar hipóteses, ou seja, ela vê o mundo com um olhar mais pragmático.

Será que você é de humanas?

Pessoas de humanas costumam gostar de ler e, então, utilizam seu tempo livre para se envolver com diversos tipos de leitura, como livros, gibis, revistas e artigos na internet. Para elas, essa atividade é sinônimo de prazer, seja pela sensação proporcionada, seja pelo conhecimento adquirido.

Elas têm uma tendência a se relacionarem bem com os outros, gostam de se comunicar e de estudar como o ser humano interage em seu meio. Tendem a ser pessoas empáticas e sensíveis, com um olhar humanizado ao próximo, pois procuram entender o modo de ser de cada um.

São, ainda, questionadoras e criativas. Perguntam-se o porquê das coisas e avaliam os efeitos de cada atitude na sociedade. Seus interesses são relacionados a artes, música, história, cultura. Também costumam gostar de palavras e se interessam por filosofar sobre a vida.

Na escola, costumavam gostar de matérias como Português, Redação, História e Artes. E se precisássemos resumir as pessoas de humanas em uma frase, daria mais ou menos isso: para toda explicação, elas têm um porquê.

Exatas combina mais com você?

Pessoas de exatas costumam gostar de novidades tecnológicas, entender o modo de funcionamento das máquinas, planejar e testar hipóteses. Prazer, para elas, é organização. Adoram comparar e calcular hipóteses e tendem a adorar planilhas de Excel.

Elas têm uma tendência a preferir trabalhos individuais, apresentam afinidade com números e não veem dificuldade em realizar análises comparativas dos possíveis resultados de cada escolha antes de tomar alguma decisão. Agir com estratégia é algo habitual a elas.

Gostam mais da prática do que da teoria. Preferem a objetividade à subjetividade. Na escola, costumavam se dar bem em matérias como Física, Matemática e Química.

E, aqui, se fôssemos resumir as pessoas de exatas em uma frase, o resultado seria: para todo por que, elas têm uma explicação.

Como escolher a área ideal?

E agora: humanas ou exatas? As duas áreas são fundamentais à sociedade — e, tanto em uma quanto em outra, qualquer pessoa pode se dar bem, sentindo-se realizada nos estudos e no trabalho.

Na área de humanas, os cursos contarão com muitas leituras e debates nos quais os alunos analisarão pontos de vista sobre determinado comportamento. Um dos objetivos será adquirir visão crítica sobre a sociedade. É comum haver bastante subjetividade nas teorias e, com isso, teses diferentes sobre determinado assunto. Muitas vezes, não existe o argumento mais correto, apenas perspectivas diferentes.

Na área de exatas, o aluno precisará estar preparado para lidar com contas matemáticas o tempo todo. Um dos objetivos será encontrar a melhor solução para determinado problema. Ao contrário das matérias de humanas, nas exatas, existe sempre uma resposta correta.

Algumas dicas

Para saber o que escolher, é interessante, primeiro, que o estudante faça uma análise de si, de suas preferências, suas facilidades e seu modo de agir. Por exemplo, quando criança, qual era a atividade mais interessante? Passar a tarde lendo gibis, ou desmontar um aparelho e entender como ele funcionava? No seu tempo livre, você prefere conversar com amigos ou jogar um game no computador?

Depois, tente se lembrar das matérias com as quais você tinha mais facilidade e dificuldade no colégio. Havia alguma que você nem precisava estudar direito e, ainda assim, conseguia um bom desempenho?

Uma pergunta que costuma nos ajudar a entender melhor nossos sonhos é: se todas as profissões do mundo tivessem exatamente o mesmo salário, em que você trabalharia? Ter essa análise é importante, pois, muitas vezes, temos a tendência de escolher um curso apenas pela retribuição financeira.

No entanto, também é necessário fazer um exame sobre o mercado de trabalho atual e as tendências futuras. Muito tem se falado sobre o impacto da tecnologia nas profissões. É relevante ter isso em mente e se preparar para os possíveis impactos. Por exemplo, a ocupação de professor tem passado por adaptações nesses últimos tempos, com o ensino a distância e a relação virtual com os alunos.

Quais as profissões em alta em cada área?

Antes de optar por alguma área, primeiro, é importante você entender que existem muitas profissões que englobam mais de 1 delas ao mesmo tempo.

O curso de Economia, ou Ciências Econômicas, por exemplo, é considerado parte de humanas e parte de exatas. Ao mesmo tempo em que lida com muitos números, também analisa o impacto das finanças na sociedade e busca maneiras de oferecer melhor qualidade de vida. Assim também é com Arquitetura. A Psicologia, da mesma forma, pode ser contemplada na área de humanas e biológicas, por envolver o estudo de pessoas e da saúde mental.

Saiba quais profissões estão mais em alta!

Humanas

Os principais cursos são:

Exatas

Os principais cursos são:

- Engenharias diversas;

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

- Ciência da Computação;

- Ciências Contábeis.

Estar em dúvida entre humanas ou exatas é comum — e se essa for sua situação, não se desespere! Para afastar qualquer insegurança, outras dicas que damos são conversar com profissionais sobre como eles enxergam a carreira ou, ainda, participar de uma orientação vocacional com um psicólogo especialista.

Além de humanas e exatas, quais são as outras opções a serem consideradas?

Nem só de humanas e exatas é feito o universo acadêmico. Fora essas duas áreas, também existem outras opções e categorias para você escolher, como é o caso das ciências sociais e biológicas.

Biológicas

As ciências biológicas, que vão muito além da Biologia, são variadas e dedicadas à compreensão da vida em todas as suas formas orgânicas, o que inclui as espécies existentes em todos os ecossistemas. Diferentemente do estudo a respeito do comportamento humano, como ocorre nas ciências humanas, nas biológicas, o foco é o homem na sua composição química, por assim dizer.

Todos os elementos que envolvem o corpo humano, tal como o seu funcionamento, são profundamente abordados nessas áreas. Isso também vale para as espécies que nos cercam, incluindo todo tipo de organismo, do micro ao macro.

Entre os cursos mais procurados estão:

Gerenciais

As ciências gerenciais estão inclusas nas Ciências Sociais Aplicadas, que têm por foco estudar os diferentes campos de conhecimento sobre os aspectos sociais das mais variadas realidades dos seres humanos. Em outras palavras, seu objetivo é entender como a sociedade se organiza e como supre suas principais necessidades.

Isso inclui estudos de diferentes naturezas, tais como:

- Ciências Econômicas;

- Comércio Exterior;

- Comunicação Institucional;

- Estatística;

- Relações Públicas;

- Gestão Financeira;

- Gestão Comercial;

- Logística.

É claro que, além dessas opções que listamos até aqui, existem outros grandes campos de conhecimento para serem explorados. Cada um deles possui diversas opções de profissões associadas. Portanto, caso você continue sem se identificar com as opções, vale a pena continuar a busca.

AULA COMPLEMENTAR 16

Direito das mulheres: Conquistas históricas

Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar. A lei recebeu esse nome devido à luta de Maria da Penha por reparação e justiça. Acompanhe a trajetória dela até a aprovação a lei:

História da Lei Maria da Penha

Farmacêutica e natural do Ceará, Maria da Penha sofreu constantes agressões por parte do marido. No ano de 1983, seu esposo tentou matá-la com um tiro de espingarda. Maria escapou da morte, mas ficou paraplégica. Quando voltou para casa, após a internação e tratamentos, sofreu uma nova tentativa de assassinato. Dessa vez, o marido tentou eletrocutá-la.

Depois de muito sofrer com o marido, Maria da Penha criou coragem para denunciar o agressor. No entanto, se deparou com um cenário que muitas mulheres enfrentam em casos de violência: incredulidade e falta de apoio legal por parte da justiça brasileira.

Sendo assim, abria-se margem para que a defesa do agressor alegasse irregularidades no processo, mantendo-o em liberdade, enquanto aguardava julgamento.

Com o processo ainda correndo na Justiça, em 1994, Maria da Penha lançou o livro “Sobrevivi…posso contar”, onde narra as violências sofridas por ela e pelas três filhas.

Com o apoio vindo após a divulgação do livro, Maria acionou o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM). Estes órgãos encaminharam seu caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 1998.

Assim, em 2002, o caso foi solucionado, quando o Estado brasileiro foi condenado por omissão e negligência pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, o Brasil teve que assumir o compromisso de reformular as suas leis e políticas em relação à violência doméstica.

19 anos depois de ter entrado em vigor, a Lei Maria da Penha é considerada um grande avanço pela garantia da segurança e direitos da mulher. Apenas 2% dos brasileiros nunca ouviram falar desta lei e houve um aumento de 86% de denúncias de violência familiar e doméstica após sua criação.

Características da Lei Maria da Penha

A Lei ampara todas as pessoas que se identifiquem com o sexo feminino, sendo heterossexuais, homossexuais e mulheres transexuais. Por ser uma lei focada no combate à violência doméstica, também ampara homens que sofram algum tipo de violência por parte da cônjuge ou do cônjuge, ainda que as denúncias nesses casos sejam a minoria.

A vítima precisa estar em situação de vulnerabilidade em relação ao agressor. Este não precisa ser necessariamente o companheiro. Se uma pessoa ou parente do convívio da vítima for o agressor, a Lei Maria da Penha também ampara esse cenário.

O que a lei contempla?

A lei Maria da Penha não contempla apenas os casos de agressão física. Também estão previstas as situações de violência psicológica como afastamento dos amigos e familiares, ofensas, destruição de objetos e documentos, difamação e calúnia.

O que a Lei Maria da Penha garante?

Prisão do suspeito de agressão.

A violência doméstica passa a ser um agravante para aumentar a pena, não sendo possível substituir a pena por doação de cestas básicas, trabalhos comunitários ou multas. Além disso, o agressor recebe ordem de afastamento da vítima e seus familiares. A vítima também recebe assistência financeira, no caso de ser dependente do agressor.

Auxílio às vítimas de violência

Com a aprovação da lei, o governo brasileiro disponibilizou o canal de atendimento 180, voltado para denúncias sobre violência contra a mulher. O canal pode ser utilizado tanto pela vítima, quanto por alguém que identifique as agressões sofridas por uma mulher.

5 fatos sobre a Lei Maria da Penha

- A Lei Maria da Penha criou o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sua finalidade é trazer um atendimento mais célere para a mulher e resolver ações cíveis e criminais em uma mesma vara;

- A lei proíbe a aplicação da lei dos juizados à violência doméstica;

- Também trouxe medidas protetivas de urgência, que protegem a vítima da violência doméstica. Com essas medidas, por exemplo, pode-se exigir que o agressor não viva mais na mesma casa que a vítima, entre outras possibilidades;

- O crime de lesão corporal leve será objeto de apuração e processo, mesmo que a vítima não queira;

- A mulher agredida tem direito à assistência em múltiplos setores, como psicológico, social, médico e jurídico.

Principais lutas das mulheres na História

As conquistas femininas no Brasil e no mundo:

1792: a mulher começa a exigir seu direito ao voto na Inglaterra, além de ser o ano em que Mary Wollstonecraft escreveu A Vindication of the Rights of Woman, defendendo educação para meninas aproveitarem seu potencial.

1827: a primeira lei sobre educação para mulheres é proclamada no Brasil mas, restringindo o acesso às escolas elementares.

1832: Nísia Floresta traduz a obra de Wollstonecraft sob o título de Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Trazendo tradução e suas próprias traduções, é considerada como a primeira feminista brasileira.

1857: na cidade de Nova York, 129 operárias de uma indústria têxtil morrem queimadas em ação policial ao reivindicarem a redução da jornada de trabalho para 10h diárias, além da licença maternidade. Mais tarde, o dia 08 de março foi declarado como o Dia Internacional da Mulher.

1862: as mulheres suecas votam pela primeira vez.

1869: criada a Associação Nacional para o Sufrágio das Mulheres, nos Estados Unidos.

1879: as mulheres brasileiras conseguem o direito de frequentar instituições de ensino superior, mesmo sob críticas da sociedade.

1885: Chiquinha Gonzaga estréia como a primeira maestrina brasileira.

1887: Rita Lobato Velho forma-se como a primeira médica brasileira.

1893: as mulheres neozelandesas conquistam o direito ao voto.

1915: a Caixa Econômica Federal institui novo regulamento que permitia à mulheres casadas ter seus próprios depósitos bancários, desde que não houvesse a objeção do marido.

1917: Deolinda Daltro, professora e fundadora do Partido Republicano Feminino, lidera passeata exigindo que o voto fosse estendido às mulheres.

1920: acontece, nos Estado Unidos, o movimento das sufragistas.

1922: fundada a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), por Bertha Lutz, a principal articuladora feminista do período.

1923: as mulheres japonesas conquistam o direito de participar de academias de artes marciais.

1928: Juvenal Lamartine, governador potiguar, consegue alterar lei eleitoral para dar direito de voto às mulheres, no entanto, os mesmos acabaram anulados. No mesmo ano, a primeira prefeita da história brasileira foi eleita: Alzira Soriano de Souza, em Lajes (RN).

1932: o novo Código Eleitoral Brasileiro é, finalmente, promulgado por Getúlio Vargas, dando direito ao voto para as mulheres. No mesmo ano, Maria Lenk seguiu para Los Angeles como a única mulher da delegação olímpica daquele ano.

1934: eleita a primeira deputada do país, Carlota Pereira Queiróz. No período da Segunda Guerra, surgiu a imagem da operária Geraldine Hoff, simbolizando a luta das mulheres que assumiram os postos de trabalham no lugar dos homens que foram para o conflito. O tema criado foi Yes, we can do it.

1945: a Carta das Nações Unidas reconhece, em documento internacional, a igualdade de direitos entre homens e mulheres.

1948: delegação feminina segue para as Olimpíadas de Londres com 11 mulheres, após 12 anos de hiato.

1949: Simone de Beauvoir publica O Segundo Sexo, analisando a condição feminina, no mesmo ano em que acontecem os Jogos da Primavera ou, Olimpíadas Femininas.

1951: a Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprova a igualdade de remuneração entre homens e mulheres em funções iguais.

1960: Maria Esther Andion Bueno é a primeira mulher a vencer quatros torneios do Grand Slam de tênis.

1961: criada a primeira pílula anticoncepcional via oral. Tratou-se de uma revolução de costumes e liberdade sexual.

1962: o Estatuto da Mulher Casada é aprovado no Brasil, resguardando que mulheres casadas não precisavam mais da autorização do marido para trabalhar fora de casa, além do direito de requerer a guarda dos filhos na separação.

1974: Isabel Perón torna-se a primeira mulher presidente de uma nação, a Argentina.

1975: proclamado o Ano Internacional da Mulher e, no mesmo ano, foi realizada a I Conferência Mundial sobre a Mulher, na qual foi criado um plano de ação.

1979: neste mesmo ano, Eunice Michilles tornou-se a primeira senadora do Brasil, a Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher foi adotada pela Assembleia Geral e equipe feminina de judô se inscreveu em campeonato sul-americano.

1980: criado o lema Quem ama, não mata, em meio à criação de centros de autodefesa para coibir a violência contra a mulher.

1983: Minas Gerais e São Paulo tornam-se os primeiros estados a criar conselhos estaduais da condição feminina para discutir políticas públicas. No mesmo ano, o Ministério da Saúde instituiu o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. No mesmo ano, Sally Ride tornou-se a primeira mulher astronauta.

1985: criada a primeira Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, em São Paulo, além da aprovação do projeto de lei que instituiu o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, no intuito de eliminar a discriminação e aumentar a participação feminina nas atividades políticas, econômicas e culturais.

1987: criado o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio de Janeiro.

1988: avanços na Constituição Brasileira por meio do lobby do batom, garantindo direitos e deveres iguais entre homens e mulheres perante a lei.

1993: a Conferência Mundial de Direitos Humanos, em Viena, destaca direitos e violência contra a mulher, gerando a declaração sobre a eliminação da violência contra a mulher.

1994: Roseana Sarney é eleita como a primeira governadora de um estado brasileiro, o Maranhão, sendo reeleita quatro anos depois.

1996: instituído o sistema de cotas na Legislação Eleitoral brasileira, garantindo a inscrição mínima de 20% nas chapas. Neste mesmo ano, Nélida Piñon é a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras.

1998: Benedita da Silva torna-se a primeira mulher a presidir uma sessão do Congresso Nacional.

2003: Marina Silva assume o Ministério do Meio Ambiente.

2005: Angela Merkel eleita a nova chanceler alemã, a primeira mulher a ocupar o cargo na história.

2006: sancionada a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), que aumentou o rigor nas punições em crimes contra a mulher. Com ela, homens podem ser presos em flagrante ou ter prisão preventiva decretada. No mesmo ano, o Parlamento Paquistanês mudou a lei islâmica sobre o estupro, retirando-o das leis religiosas e o incluindo no código penal. Anteriormente, caso a mulher não apresentasse “quatro bons muçulmanos HOMENS” como testemunhas, seria acusada de adultério.

2010: Dilma Roussef eleita como a primeira presidente mulher do Brasil.

2015: sancionada a Lei do Feminicídio, colocando o assassinato de mulheres entre crimes hediondos.

AULA COMPLEMENTAR 15

O que seria de vcs sem a gente.

28 de junho de 1969, Stonewall Inn, Greenwich Village, Estados Unidos.

A história começa nas primeiras horas da manhã, quando gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentam policiais e iniciam uma rebelião que lançaria as bases para o movimento pelos direitos LGBT nos Estados Unidos e no mundo.

O episódio, conhecido como Stonewall Riot (Rebelião de Stonewall), teve duração de seis dias e foi uma resposta às ações arbitrárias da polícia, que rotineiramente promovia batidas e revistas humilhantes em bares gays de Nova Iorque.

Este episódio é considerado o marco zero do movimento LGBT contemporâneo e, por isso, é comemorado mundialmente em 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT. Uma data para celebrar vitórias históricas, mas também para relembrar que ainda há um longo caminho a ser percorrido.

VIOLÊNCIA: UMA LINHA DO TEMPO

Os primeiros registros históricos da homossexualidade datam de 1.200 A.C.

Diversos pesquisadores e historiadores afirmam que a homossexualidade foi aceita em diversas civilizações ao longo da história. Apesar disso, em muitos países, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais foram e ainda são constantemente violentados, presos, torturados e mortos, sem proteção das leis, que podem ser omissas, conter brechas ou até mesmo respaldar a violência contra essa comunidade.

O primeiro código penal contra a homossexualidade data do século XIII e pertenceu ao império de Gengis Khan, onde a sodomia era punida com a morte.

No Ocidente, as primeiras leis anti-homossexuais, ambas redigidas sob influência da Inquisição, foram publicadas em 1533: o Buggery Act (Inglaterra) e o Código Penal de Portugal. A partir disso, leis anti-homossexuais se espalharam por diversos países do Ocidente que, por sua vez, as impuseram às suas colônias.

No século XIX, há um caso emblemático: o do escritor inglês Oscar Wilde, condenado a trabalhos forçados e à prisão por se relacionar afetivamente com o filho de um importante lorde inglês.

Durante os últimos dois séculos, a violência, institucional ou não, continuou perseguindo os LGBTs: no nazismo, eles eram levados aos campos de concentração.

Dois símbolos do movimento surgem aí: o triângulo rosa invertido, utilizado para identificar homens gays, e o triângulo preto invertido, destinado às “mulheres anti-sociais”, grupo que incluía as lésbicas.