AULA COMPLEMENTAR 18

Os diversos lados da Globalização PLAY

Globalização

A globalização é um processo de integração social, econômica e cultural entre as diferentes regiões do planeta.

A globalização é um dos termos mais frequentemente empregados para descrever a atual conjuntura do sistema capitalista e sua consolidação no mundo. Na prática, ela é vista como a total ou parcial integração entre as diferentes localidades do planeta e a maior instrumentalização proporcionada pelos sistemas de comunicação e transporte.

Mas o que é globalização exatamente?

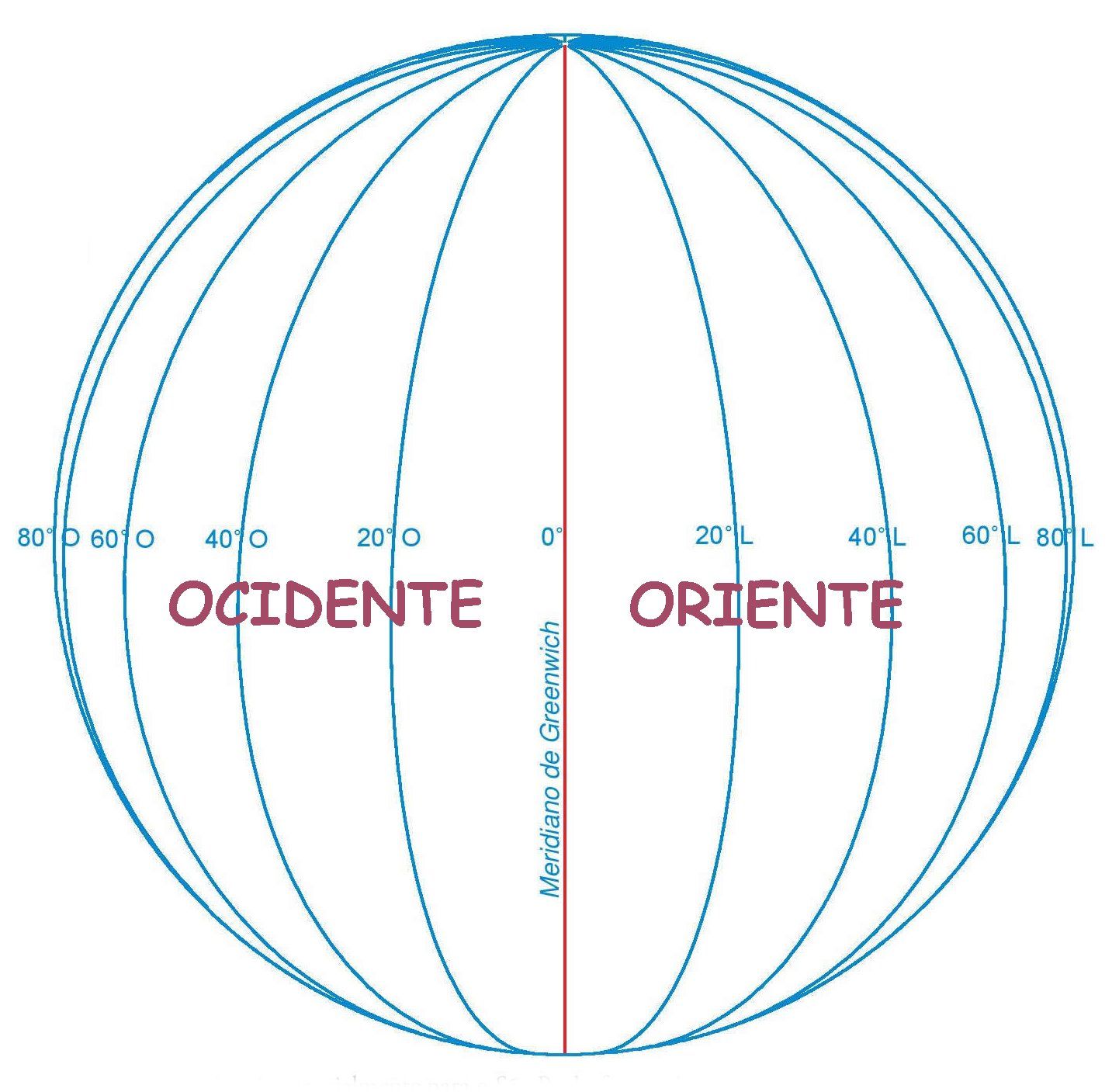

O conceito de globalização é dado por diferentes maneiras conforme os mais diversos autores em Geografia, Ciências Sociais, Economia, Filosofia e História que se pautaram em seu estudo. Em uma tentativa de síntese, podemos dizer que a globalização é entendida como a integração com maior intensidade das relações socioespaciais em escala mundial, instrumentalizada pela conexão entre as diferentes partes do globo terrestre. A globalização permite, em tese, uma maior integração entre as diferentes áreas do planeta.

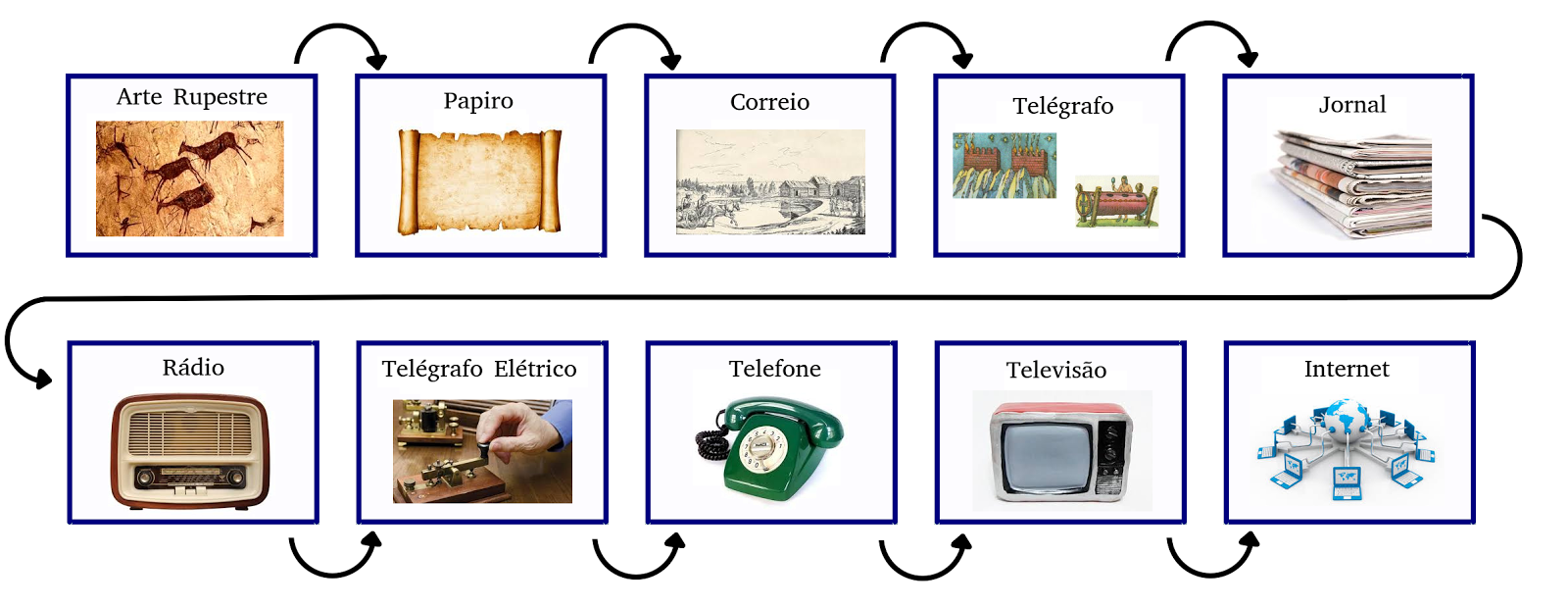

Há um século, por exemplo, a velocidade da comunicação entre diferentes partes do planeta até existia, porém ela era muito menos rápida e eficiente que a dos dias atuais, que, por sua vez, poderá ser considerada menos eficiente em comparação com as prováveis evoluções técnicas que ocorrerão nas próximas décadas. Podemos dizer, então, que o mundo encontra-se cada dia mais globalizado. Se hoje as notícias são praticamente em tempo real, quando Abraham Lincoln (Presidente dos Estados Unidos) foi assassinado em 15 de abril de 1865, a notícia só chegou a Europa 13 dias depois.

O avanço realizado nos sistemas de comunicação e transporte, responsável pelo avanço e consolidação da globalização atual, propiciou uma integração que aconteceu de tal forma que tornou comum a expressão “aldeia global”. O termo “aldeia” faz referência a algo pequeno, onde todas as coisas estão próximas umas das outras, o que remete à ideia de que a integração mundial tornou o planeta aparentemente menor.

A origem da Globalização

A globalização se iniciou a partir da expansão marítimo-comercial europeia, no final do século XV e início do século XVI, momento no qual o sistema capitalista iniciou sua expansão pelo mundo. Podemos considerar que, se a globalização iniciou-se há cerca de cinco séculos aproximadamente, ela consolidou-se de forma mais elaborada e desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos, a partir da segunda metade do século XX em diante devido as transformações tecnológicas proporcionadas pelas três revoluções industriais.

Aspectos positivos e negativos da globalização

Uma das características da globalização é o fato de ela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade: cultura, espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e, principalmente, a economia.

Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos ou quando uma manifestação tradicional africana é revivida no Brasil, temos a evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se mutuamente.

O principal, entre os problemas da globalização, é uma eventual desigualdade social por ela proporcionada, em que o poder e a renda encontram-se em maior parte concentrados nas mãos de uma minoria, o que atrela a questão às contradições do capitalismo.

Além disso, acusa-se a globalização de proporcionar uma desigual forma de comunicação entre os diferentes territórios, em que culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são reproduzidos obedecendo a uma ideologia dominante.

Nesse sentido, forma-se, segundo essas opiniões, uma hegemonia em que os principais centros de poder exercem um controle ou uma maior influência sobre as regiões economicamente menos favorecidas, obliterando, assim, suas matrizes tradicionais.

Entre os aspectos positivos da globalização, é comum citar os avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, bem como a maior difusão de conhecimento.

Assim, por exemplo, se a cura para uma doença grave é descoberta no Japão, ela é rapidamente difundida para as diferentes partes do planeta. Outros pontos considerados vantajosos da globalização é a maior difusão comercial e também de investimentos, entre diversos outros fatores.

Efeitos da Globalização

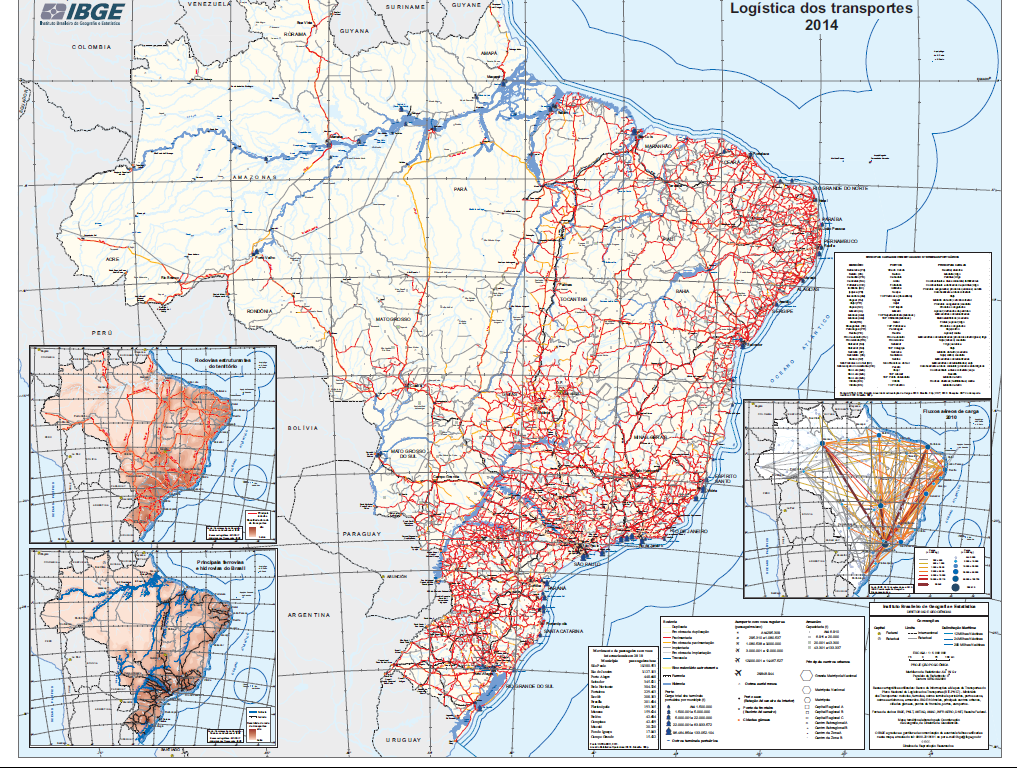

Existem vários elementos que podem ser considerados como consequências da globalização no mundo. Uma das evidências mais emblemáticas é a configuração do espaço geográfico internacional em redes, sejam elas de transporte, de comunicação, de cidades, de trocas comerciais ou de capitais especulativos.

A expansão da empresas multinacionais, também chamadas de transnacionais ou empresas globais. Muitas delas abandonam seus países de origem ou, simplesmente, expandem suas atividades em direção aos mais diversos locais em busca de um maior mercado consumidor, de isenção de impostos, de evitar tarifas alfandegárias e de angariar um menor custo com mão de obra e matérias-primas.

Ex.: Uma empresa mantinha um fábrica de sapatos localizada nos Estados Unidos, pagando 23 dólares a hora para seus funcionários. Fechou a mesma e a rebriu no México pagando 10 dólares a hora. Posteriormente transferiu a fábrica para a China pagando 5 dólares a hora. Hoje está novamente transferindo a fábrica para Bangladesh para pagar 2 dólares a hora.

VEJA como o IPhones são fabricados na China

O processo de expansão dessas empresas globais e suas indústrias reverberou no avanço da industrialização e da urbanização em diversos países subdesenvolvidos e emergentes, incluindo o Brasil.

Outra dinâmica propiciada pelo avanço da globalização é a formação dos acordos regionais ou dos blocos econômicos. Embora essa ocorrência possa ser inicialmente considerada como um entrave à globalização, pois acordos regionais poderiam impedir uma global interação econômica, ela é fundamental no sentido de permitir uma maior troca comercial entre os diferentes países e também propiciar ações conjunturais em grupos.

Cabe ressaltar que o avanço da globalização culminou também na expansão e consolidação do sistema capitalista, além de permitir sua rápida transformação. Assim, com a maior integração mundial, o sistema liberal – ou neoliberal – ampliou-se consideravelmente na maior parte das políticas econômicas nacionais, difundindo-se a ideia de que o Estado deve apresentar uma mínima intervenção na economia.

A globalização é, portanto, um tema complexo, com incontáveis aspectos e características. Sua manifestação não pode ser considerada linear, de forma a ser mais ou menos intensa a depender da região onde ela se estabelece, ganhando novos contornos e características. Podemos dizer, assim, que o mundo vive uma ampla e caótica inter-relação entre o local e o global.

AULA COMPLEMENTAR 17

Produção e ocupação do espaço PLAY

O espaço geográfico, na geografia, é o lugar de interação entre os elementos naturais e culturais. Os elementos naturais são produzidos pela própria natureza e os culturais, são produzidos pelos seres humanos. É importante saber que não há espaço geográfico sem a presença e intervenção do indivíduo.

O espaço está em constante transformação, sendo o homem um dos principais responsáveis por esse processo. As relações socioeconômicas estabelecidas em um determinado local configuram o espaço geográfico, alterando de forma significativa os elementos da natureza e, consequentemente, a paisagem.

O espaço geográfico reúne os resultados das atividades humanas, sendo produto e agente do processo de construção e transformação das sociedades. Sendo assim, o espaço geográfico constrói-se a partir da transformação dos elementos naturais pelas práticas antrópicas (transformação no ambiente causado pelo homem).

Ao se apropriar da natureza e transformá-la, os seres humanos criam ou produzem o espaço geográfico, utilizando as técnicas de que dispõem, segundo o momento histórico e de acordo com suas representações, ou seja, crenças, valores, normas (direito) e interesses políticos e econômicos.

De maneira geral, é correto dizer que há uma produção do espaço geográfico, ou seja, ele é resultante das atividades sociais nas esferas econômica, cultural, educacional e outras. Por esse motivo, compreendê-lo é também uma forma de entender o próprio ser humano e a estrutura das sociedades.

As mudanças na organização espacial das cidades mostram o surgimento de novas áreas com expressivas atividades comerciais, de serviços e todo um fluxo que expressa a centralidade. Neste processo, ocorre a descontinuidade do território da cidade e a criação de novos espaços que representam a fragmentação.

Espaço geográfico, portanto, é qualquer região ou fração de espaço do planeta. O espaço geográfico é composto pelos seguintes elementos:

- Natureza;

- Homem;

- Paisagem;

- Cultura;

- Território (área de terra demarcada).

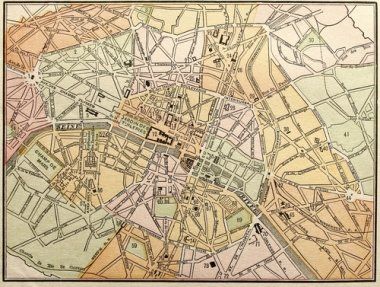

Os seres humanos começaram a representar o espaço geográfico ainda na Pré-História. Foi assim que as primeiras representações do espaço geográfico surgiram, auxiliando os grupos humanos a se localizar. Pesquisadores estimam que paisagens começaram a ser representadas em desenhos há mais de 15 mil anos.

Quais são as três intervenções humanas que provocam transformações nas paisagens?

Isso se dá através de atividades como o corte de árvores, o tratamento do solo, criação de animais domésticos, a construção de edifícios, estradas asfaltadas, perfuração de montanhas para a abertura de minas ou túneis, ou ainda o lançamento de resíduos orgânicos e industriais no ar, rios e mares

Qual é a relação entre o desmatamento e a modificação do espaço pelo ser humano?

A principal consequência do desmatamento está atrelada ao desequilíbrio ambiental provocado pela perda da vegetação nativa. A remoção da vegetação provoca uma grande perda da biodiversidade assim como a perda do habitat de animais e plantas, e, ainda, impacta diretamente na elevação do número de espécies em extinção.

AULA COMPLEMENTAR 16

Transição Demográfica

A transição demográfica relaciona-se às variações nas taxas de mortalidade e natalidade em uma dada sociedade. Esse conceito foi elaborado no ano de 1929 por Warren Thompson (1887-1973) afirmando que não há um crescimento acelerado da população, mas sim oscilações periódicas, que alternam crescimentos e desacelerações demográficos, podendo envolver, inclusive, estágios de estabilidade. Esse conceito é formado por 04 estágios.

Primeiro estágio: observa-se a característica de crescimento das sociedades tradicionais, em que a natalidade e a mortalidade são elevadas, o que contribui para um tímido, quase nulo, crescimento demográfico. Essa característica é predominante em países essencialmente rurais, existindo atualmente apenas em algumas nações subdesenvolvidas.

Atenção: crescimento demográfico é o aumento da população de determinado lugar.

Segundo estágio: assinala o desenvolvimento industrial, econômico e social das populações. É o estágio característico da modernidade, quando há o rápido decrescimento das taxas de mortalidade, enquanto as taxas de natalidade demoram a cair. Graças a isso, nesse período, o crescimento populacional é acelerado. Esse segundo estágio corresponde à primeira fase da transição demográfica

Terceiro estágio: demarca o desenvolvimento urbano, a difusão de métodos contraceptivos e a queda das taxas de natalidade, que se relacionam, sobretudo, à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Com isso, a fecundidade diminui e o crescimento demográfico mantém-se em um nível moderado. Podemos dizer que o Brasil se encontra nesse período de sua evolução populacional, assinalada pela segunda fase da transição demográfica do gráfico.

Quarto estágio: observa-se um regime demográfico considerado moderno, com baixas taxas de natalidade e mortalidade, com um crescimento demográfico próximo a zero. É o atual período da maioria dos países desenvolvidos da atualidade.

A geração do Baby-boom: um exemplo de transição demográfica

Após o término da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), as Forças Aliadas venceram os alemães, os italianos e os japoneses. Os Estados Unidos, como vencedores, conheceram uma elevada evolução político-financeira e conseguiram elevar as condições de vida de sua população.

Com um período de guerra terminado, a população começou a produzir uma grande quantidade de filhos, sobretudo entre os anos de 1946 e 1964, fenômeno denominado de geração do baby-boom ou baby-boomers. Muitos demógrafos consideraram esse período como uma forma espontânea da sociedade de repor as perdas das pessoas mortas durante os conflitos internacionais.

Assim, da mesma forma que aconteceu nos estágios acima mencionados, esse rápido crescimento demográfico ocasionado pelo aumento da natalidade e pela baixa mortalidade foi seguido por um período de queda dos números de gravidez e a consequente redução das taxas de crescimento populacional nas gerações seguintes.

Observa-se, desse modo, mais um exemplo de transição demográfica, em que um período de explosão no número de pessoas é sequenciado por um período de estabilização demográfica.

Distribuição Populacional

O que é a distribuição da população?

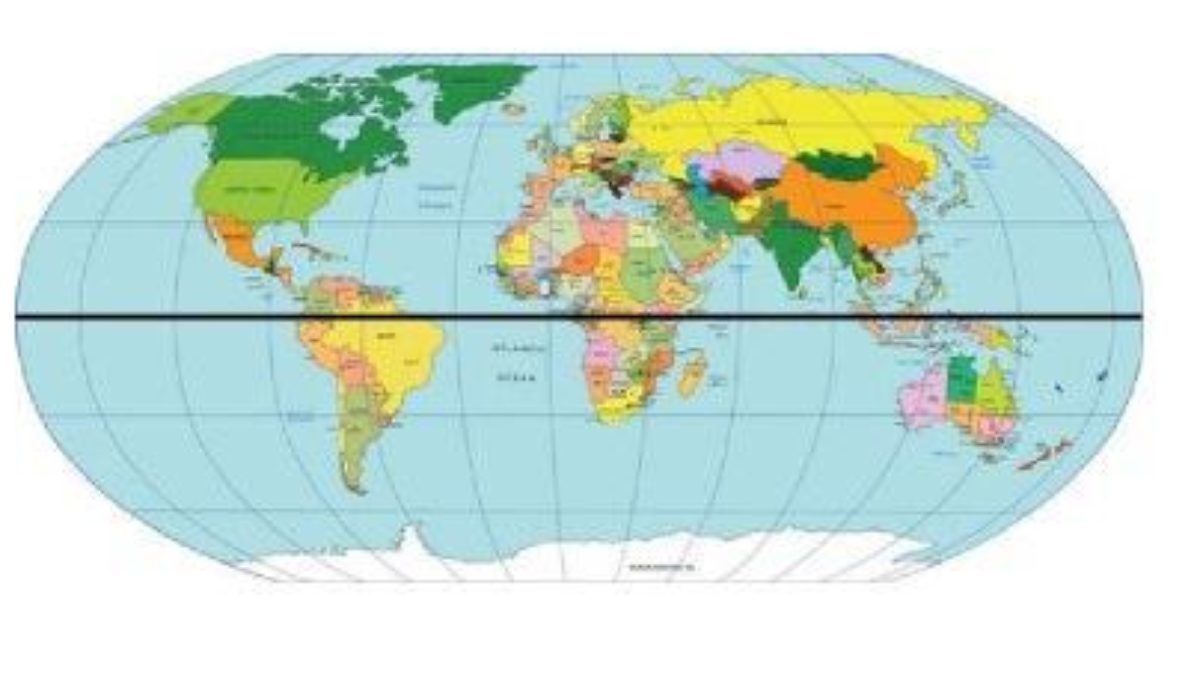

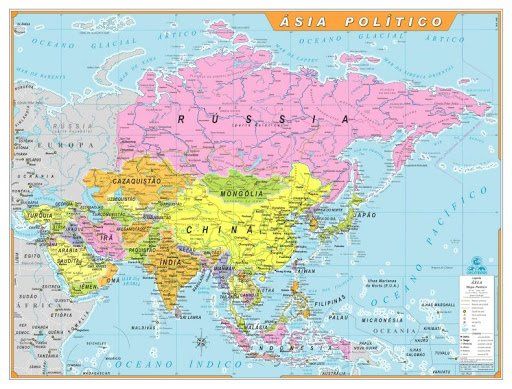

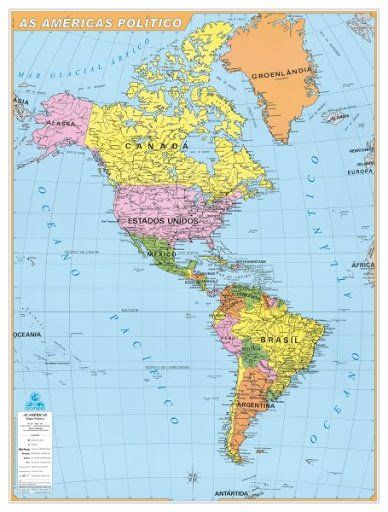

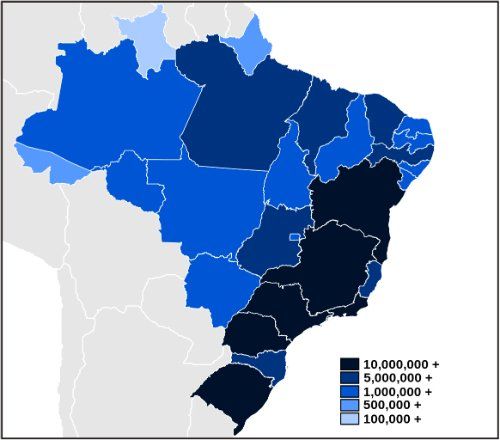

Em termos de distribuição, pode-se afirmar que a densidade demográfica mundial (número de habitantes por quilômetro quadrado) é concentrada e desigual. Isso ocorre, pois a maior parte da população mundial está concentrada no continente asiático.

A população mundial não se encontra igualmente distribuída na superfície terrestre. Os fatores naturais, o desenvolvimento econômico e industrial, bem como fatores de ordem social e histórica influem na concentração populacional em um lugar em detrimento de outros.

Distribuição da população mundial:

Ásia: 4,1 bilhões de habitantes, que representam 60% da população mundial.

América: 934,3 milhões de habitantes, que respondem por 13,5% do total da população.

África: 1,031 bilhão de habitantes, que correspondem a 14,9% da população mundial.

Europa: 749,6 milhões de habitantes, que representam 10,9% do total da população do planeta.

Oceania: 37,1 milhões de habitantes, que respondem por 0,5% do contingente populacional mundial.

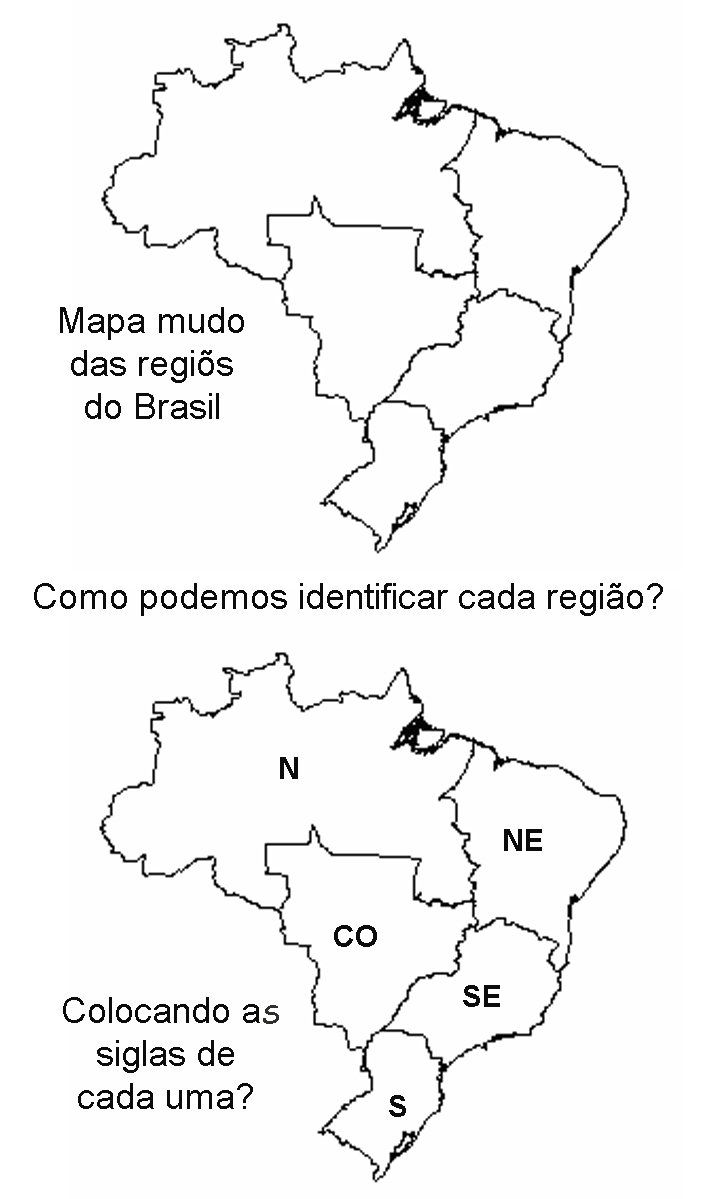

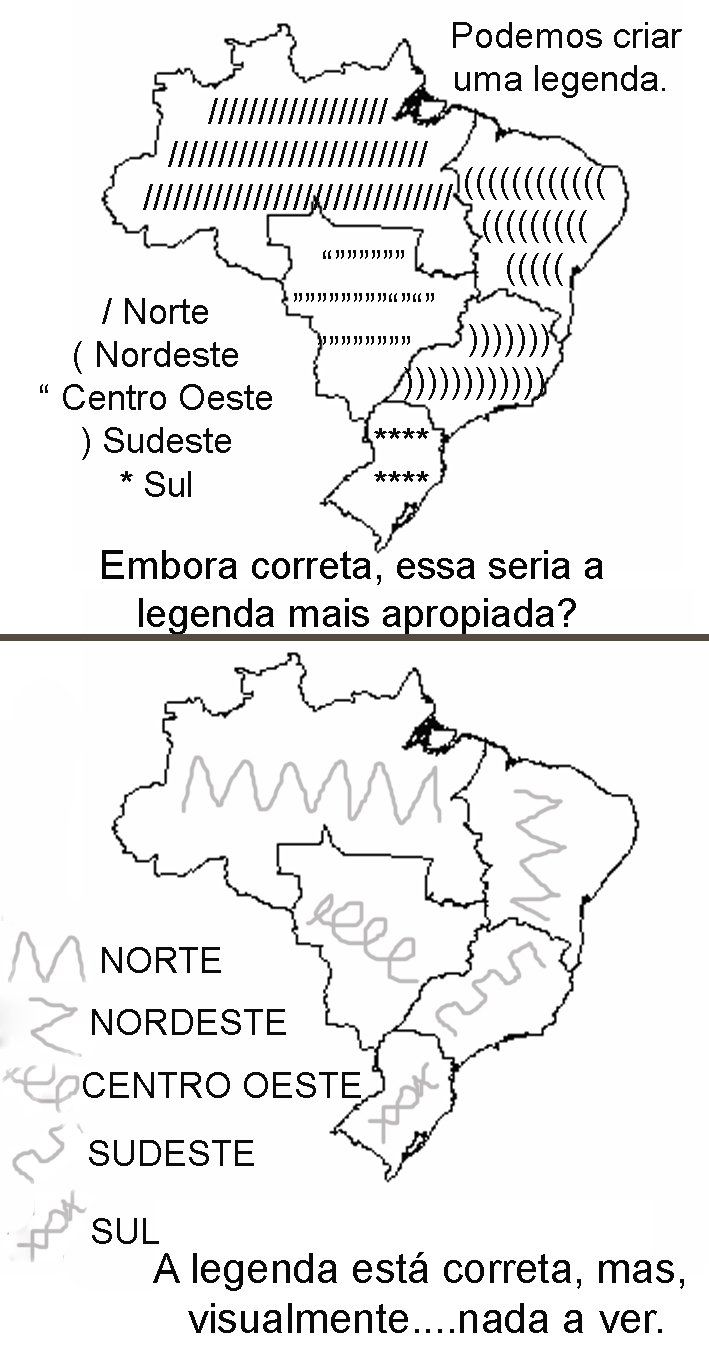

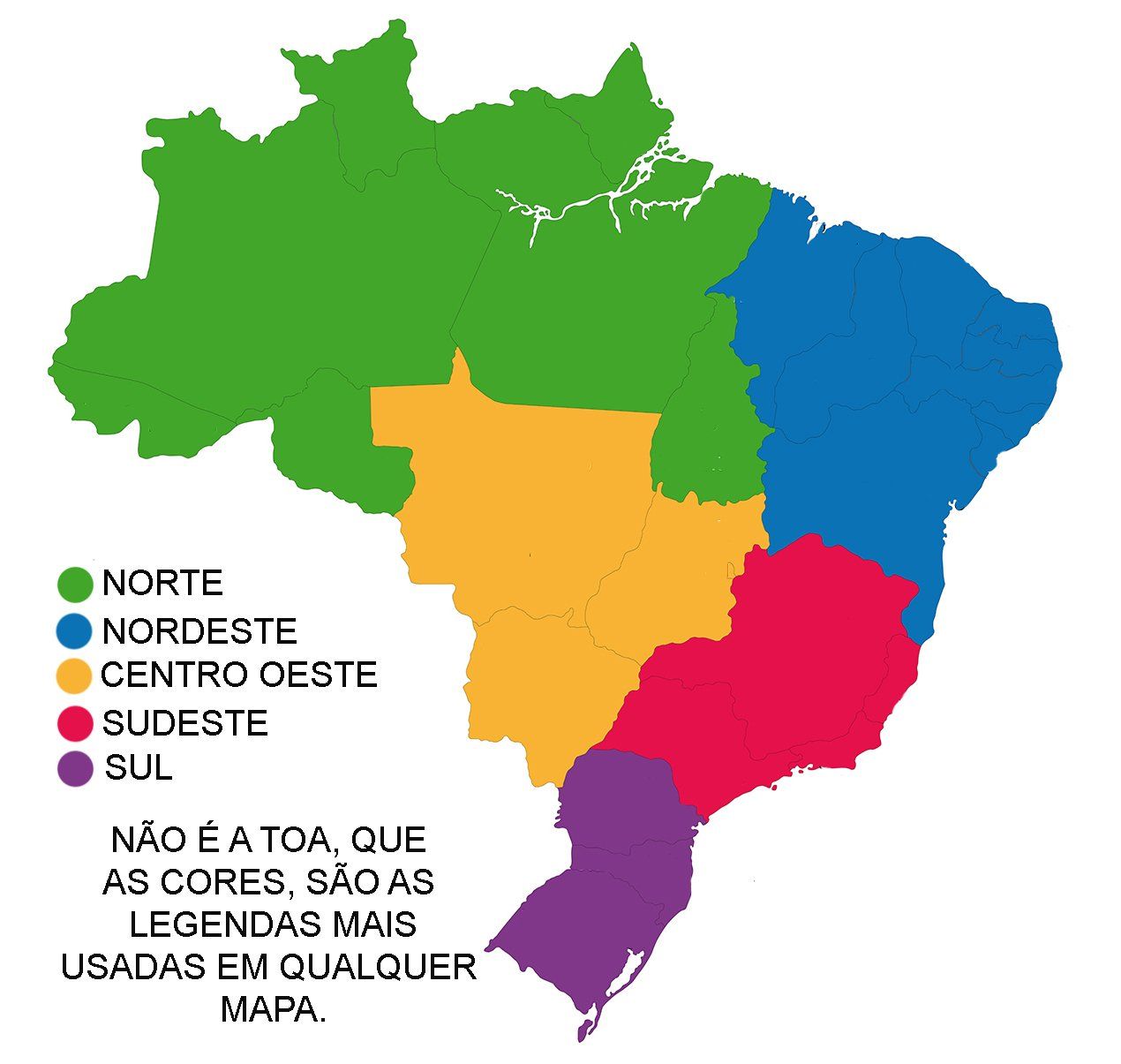

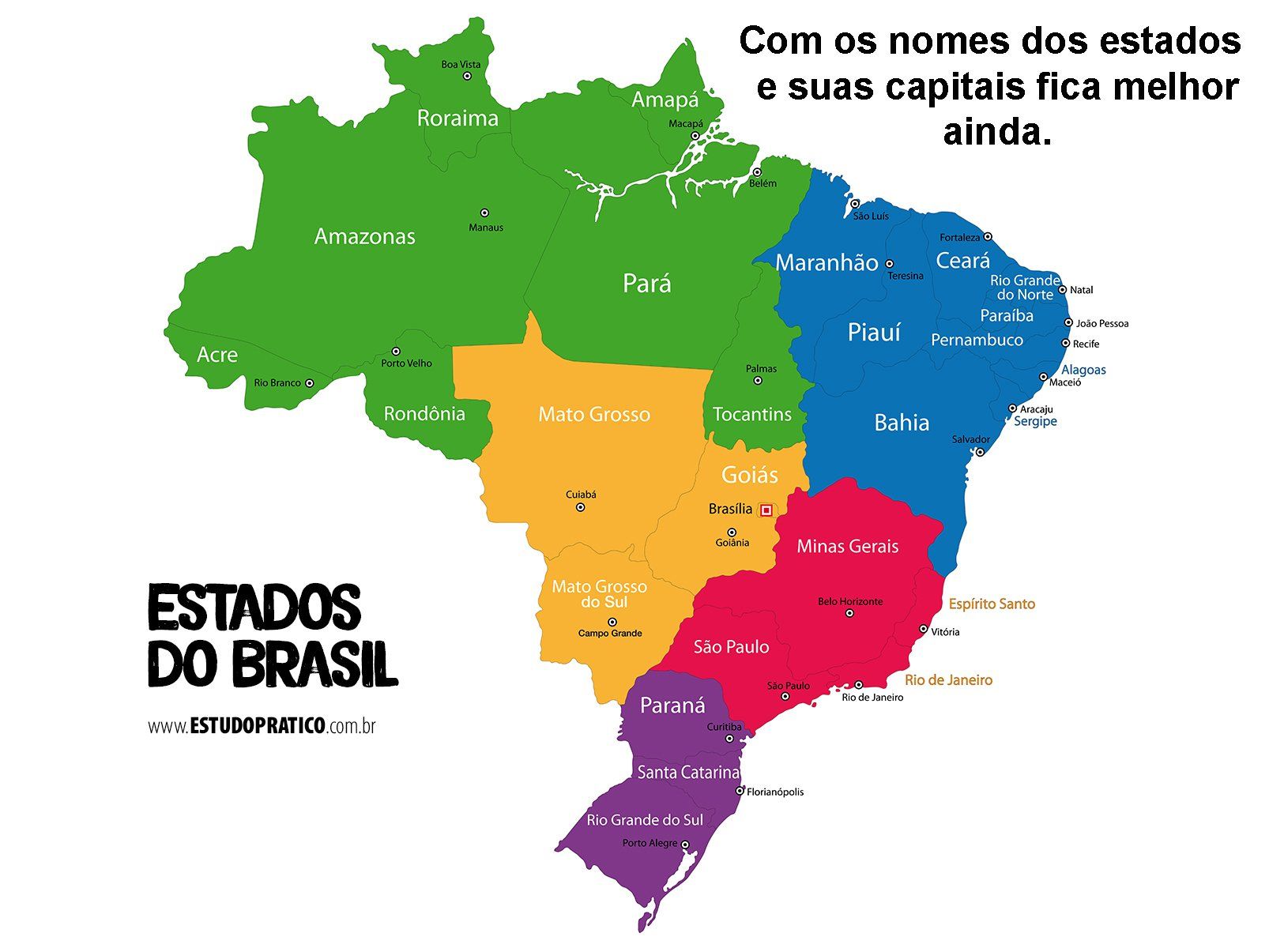

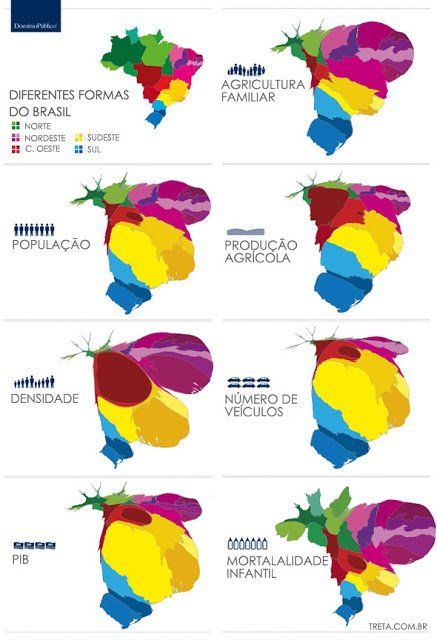

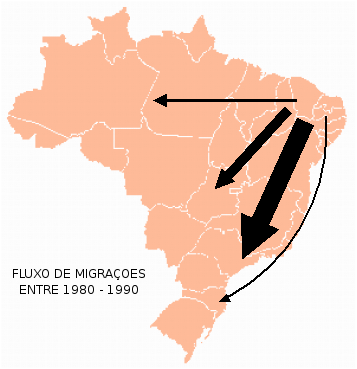

Distribuição da população brasileira:

Região Sudeste, com 80.364.410 habitantes.

Nordeste abriga 53.081.950 habitantes.

Sul acolhe cerca de 27.300.000 habitantes.

Região Norte, com 15.864.454 habitantes.

Centro-Oeste, com pouco mais de 14.000.000 habitantes.

AULA COMPLEMENTAR 15

Principais Organizações internacionais

As organizações internacionais são órgãos multilaterais responsáveis pela integração, inter-relação e acordos envolvendo diversos países.

As organizações internacionais da atualidade tiveram o seu surgimento, em sua maioria, na segunda metade do século XX. No entanto, foi com a globalização e o fim da Guerra Fria que elas se consolidaram como importantes atores no cenário internacional, passando por um relativo período de fortalecimento.

Em virtude da recente ampliação da integração geoeconômica global, essas organizações tornaram-se atores importantes no cenário mundial, com a missão de estabelecer um ordenamento das relações intranacionais de poder e influência política. Atuam na elaboração e regulação de normas, suscitam acordos entre países, buscam atender determinados objetivos, entre outras funções.

Existem incontáveis organizações internacionais, isto é, aquelas instituições formadas por dois ou mais Estados. Porém, no que concerne ao âmbito geopolítico, econômico e humanístico global, algumas delas se destacam pela sua importância, dentre elas, podemos citar ONU, OMC, Otan, FMI, Banco Mundial, OIT e OCDE. A seguir, vamos compreender um pouco melhor o significado e a importância de cada uma dessas siglas.

ONU – A Organização das Nações Unidas é considerada o mais importante organismo internacional atualmente existente, importante por reunir praticamente todas as nações do mundo. Ela surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) em substituição à antiga Liga das Nações e objetiva promover a paz e a segurança mundial.

A principal instância decisória da ONU é o Conselho de Segurança, formado por um grupo muito restrito de países. Na verdade, esses países são os antigos vencedores da Segunda Guerra Mundial: Rússia (ex-União Soviética), Estados Unidos, França, Reino Unido e a China (essa última não participou ativamente da Segunda Guerra, mas conseguiu grande prestígio e poder internacionais, capazes de assegurar uma vaga no Conselho). Além desses cinco países, que são membros permanentes, fazem parte outros cinco países provisórios, que se alternam periodicamente.

O poder desse Conselho de Segurança é elevado, pois é ele quem toma as principais decisões da ONU. Além disso, os cinco membros permanentes têm o chamado poder de veto, em que qualquer um deles pode barrar uma decisão, mesmo que todos os outros países sejam favoráveis.

OMC – A Organização Mundial do Comércio é o organismo internacional responsável por legislar e acompanhar as transações econômicas e comerciais realizadas entre diferentes países. Além disso, o seu principal objetivo é promover a liberalização mundial do comércio, visando combater o chamado protecionismo alfandegário, em que uma nação impõe elevadas tarifas para produtos estrangeiros a fim de favorecer a indústria local. Quando algum país tem algum tipo de problema ou entrave com outro Estado, ele geralmente recorre à OMC como instância máxima para avaliar e julgar a questão.

Otan – A Organização do Tratado do Atlântico Norte é um tratado ou pacto militar, que inicialmente congregava os principais países capitalistas e objetivava combater o socialismo, que também tinha o seu pacto militar, o Pacto de Varsóvia. Porém, desde o final da Guerra Fria, os objetivos dessa organização se alteraram, tornando-se como um instrumento militar das grandes potências a fim de intervir em conflitos armados em qualquer parte do mundo para assegurar direitos internacionais ou combater possíveis “ameaças” ao atual sistema internacional.

Fazem parte da Otan, desde o seu surgimento, Alemanha, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Espanha, França, Grécia, Inglaterra, Itália, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Islândia e Turquia. Posteriormente, várias das ex-repúblicas soviéticas também ingressaram no pacto, como a Bulgária, Romênia, Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia e Eslovênia, além da Rússia, que atua como membro observador.

FMI – O Fundo Monetário Internacional é uma organização financeira responsável por garantir a estabilidade econômica internacional. Ele é composto por 187 países e foi criado em 1945 na Conferência de Bretton Woods. Seu funcionamento, basicamente, ocorre através do gerenciamento e concessão de empréstimo para aqueles países que o solicitam.

Normalmente, o dinheiro do FMI é fornecido pelos seus próprios países-membros, de forma que aqueles que mais contribuem são justamente aqueles que mais possuem poder de decisão. Para adquirir empréstimos, o país em questão deve atender a uma série de exigências, transformando suas economias internas e, geralmente, abrindo sua economia para o mercado estrangeiro.

Banco Mundial – foi criado em 1945 na Conferência de Bretton Woods juntamente ao FMI. Trata-se de uma organização financeira vinculada à ONU, mas que possui a sua própria autonomia. Seu objetivo inicial era conceder empréstimos direcionados aos países europeus que haviam sido devastados pela Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, seus objetivos mudaram e seu intuito passou a ser o de conceder empréstimos a países da Ásia, África e Américas.

OIT - A Organização Internacional do Trabalho é uma instituição responsável por regulamentar, fiscalizar, estudar e avaliar as relações de trabalho existentes em todo o mundo. É considerada uma organização “tripartite”, ou seja, formada por três tipos diferentes de forças: os governos de 182 países, além de representantes de empresas empregadoras e de representações trabalhistas ou sindicais.

OCDE – A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico é uma instituição atualmente composta por 34 países. Seu objetivo é fomentar e incentivar ações de desenvolvimento econômico de seus países-membros, além de medidas que visem à ampliação de metas para o equilíbrio econômico mundial e melhorem as condições de vida e os índices de renda e emprego. O Brasil não é um membro dessa organização.

OMS - Organização Mundial de Saúde é uma agência especializada em saúde, fundada em 7 de abril de 1948 e subordinada à Organização das Nações Unidas. Sua sede é em Genebra, na Suíça. O diretor-geral é, desde julho de 2017, o etíope Tedros Adhanom. A OMS tem suas origens nas guerras do fim do século XIX.

AULA COMPLEMENTAR 14

Geografia - Patrimônio e turismo preservação

cultural e ambiental PLAY

O Turismo Sustentável tem como objetivo atender simultaneamente às necessidades dos turistas e das comunidades receptoras, protegendo e ampliando as oportunidades para o futuro. O turismo sustentável também deve reconhecer e respeitar o patrimônio histórico e cultural das regiões e localidades receptoras a ser planejado, implementado e gerenciado em concórdia com as tradições e valores culturais, colaborando para o seu desenvolvimento.

A preservação do patrimônio natural propicia excelente exercício de integração entre os elementos físicos e biológicos da natureza, os sistemas que estabelecem entre si e com as ações humanas. É na natureza que se encontram todas as fontes materiais e imateriais da produção cultural.

O patrimônio natural compreende áreas de importância preservacionista e histórica, beleza cênica, enfim, áreas que transmitem à população a importância do ambiente natural para que nos lembremos quem somos, o que fazemos, de onde viemos e, por consequência, como seremos

Órgãos diretamente ligados ao Turismos

Ministério do Turismo é um órgão do governo do Brasil que objetiva "desenvolver o turismo como atividade econômica autossustentável em geração de empregos e divisas, proporcionando inclusão social".

Fundação: 1 de janeiro de 2003 (Governo Lula)

Criação: 1 de janeiro de 2003 (18 anos)

Atual ministro: Gilson Machado Neto

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo – EMBRATUR tem como missão institucional apresentar ao mundo um Brasil de destinos incríveis e sustentáveis, fomentando o desenvolvimento econômico e social do país.

Site

Sede: Brasília, DF

Tipo: Órgão governamental

Fundada em 1966

O PATRIMÔNIO NATURAL E O TURISMO

A relevância do termo “patrimônio natural” passou a ser considerada bem após o surgimento de medidas de proteção ao patrimônio em seu caráter histórico e artístico, sendo que a primeira menção aos cuidados com o patrimônio natural surgiu na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 1972, na cidade de Paris, onde foi documentado o conceito de patrimônio natural como “os monumentos naturais ou áreas de habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas que sejam de excepcional valor universal no ponto de vista estético e científico” .

Estes bens naturais tem ainda mais valor quando analisados no quesito do impacto social, pois o incentivo à preservação ambiental e consciência ecológica são cada vez mais presentes no mundo contemporâneo. A manutenção dos bens naturais é importante pois permite o reconhecimento da história natural e também a análise das consequências que o estilo de vida hegemônico do ser humano pode causar na dinâmica natural do planeta.

Apropriando-se da natural curiosidade do ser humano em conhecer novas culturas, o turismo seria uma forma de atrair a atenção dos indivíduos para este monumento natural, de manter as raízes locais e reavivar o vínculo com o passado.

Porém, para que a sociedade mantenha o vínculo com seu patrimônio, é possível aproveitar o potencial turístico de um patrimônio natural sem interferir em sua preservação.

Legislação

A legislação federal vigente favorece de várias formas a preservação dos bens naturais e determina também punições para o não cumprimento destas leis.

Os parágrafos § 1° e 2° do art. 216 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) se referem especificamente à conduta relativa ao patrimônio natural, impondo a responsabilidade de proteção e gestão do patrimônio cultural brasileiro ao poder público com a colaboração da comunidade, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

A Lei Federal nº 9985/00, que faz alterações no Código Florestal e cria o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza (SNUC), orientando o uso das unidades de conservação da natureza, que são divididas em Unidades de Proteção Integral e Unidades de Conservação, sendo a primeira referente às estações ecológicas e reservas biológicas e a seguinte, Áreas de Proteção Ambiental e Reservas Particulares do Patrimônio Natural (BRASIL, 2000).

Segundo o SNUC, um Parque Nacional (PARNA) destina-se a preservação integral de áreas naturais com características de grande relevância sob aspectos ecológicos, belezas naturais, científicas, culturais, educativas e recreativas, vedadas a modificações ambientais e interferência humana direta.

Por sua vez, um Refúgio de Vida Silvestre (REVIS), tem com o objetivo de proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Sendo assim, estes modelos são denominados unidades de proteção integral, onde nenhuma atividade de exploração é desenvolvida.

Como formas de proteção abertas à produção, são citadas as Áreas de Proteção Ambiental (APA), Reservas Extrativista (RESEX) ou Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS).

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (ICMBio): As APA’s são áreas extensas com certo grau de ocupação humana, com atributos importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, tendo como objetivo proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais;

As RESEX’s são áreas utilizadas por comunidades extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, visando proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. As populações que vivem nessas unidades possuem contrato de concessão de direito real de uso, tendo em vista que a área é de domínio público. A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e com o disposto no plano de manejo da unidade.

As RDS’s são áreas naturais que abriga populações tradicionais, que vivem basicamente em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais. Esta categoria desempenha papel fundamental na proteção da natureza, bem como na manutenção da diversidade biológica. Tal uso é regido, como nas Reservas Extrativistas, por contrato de concessão de direito real de uso, uma vez que a área da RDS é de domínio público.

Considerando estas categorias de Unidades de Conservação, é possível relacionar as características e necessidades do local com um destes artifícios de proteção ambiental, tornando coerente a criação de um ou mais tipos de Unidade de Conservação na área a ser trabalhada.

ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é uma autarquia em regime especial vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e integrada ao Sistema Nacional do Meio Ambiente. Entre as principais competências do ICMBio estão: apresentar e editar normas e padrões de gestão de Unidades de Conservação federais; propor a criação, regularização fundiária e gestão das Unidades de Conservação federais; e apoiar a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)

IPHAN

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Turismo que responde pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. Cabe ao Iphan proteger e promover os bens culturais do País, assegurando sua permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras.

O Iphan possui 27 Superintendências (uma em cada Unidade Federativa); 37 Escritórios Técnicos, a maioria deles localizados em cidades que são conjuntos urbanos tombados, as chamadas Cidades Históricas; e, ainda, seis Unidades Especiais, sendo quatro delas no Rio de Janeiro: Centro Lucio Costa, Sítio Roberto Burle Marx, Paço Imperial e Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular; e, duas em Brasília, o Centro Nacional de Arqueologia e Centro de Documentação do Patrimônio.

O Iphan também responde pela conservação, salvaguarda e monitoramento dos bens culturais brasileiros inscritos na Lista do Patrimônio Mundial e na Lista o Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, conforme convenções da Unesco, respectivamente, a Convenção do Patrimônio Mundial de 1972 e a Convenção do Patrimônio Cultural Imaterial de 2003.

Tombamento pelo IPHAN?

O tombamento é um ato administrativo realizado pelo poder público com o objetivo de preservar, através da aplicação da lei, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. Lembrando que o Patrimônio cultural é composto por monumentos, conjuntos de construções e sítios arqueológicos, que são de fundamental importância para a memória, a identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas.

AULA COMPLEMENTAR 13

Os processos de segregação espacial e cultural

no Brasil PLAY

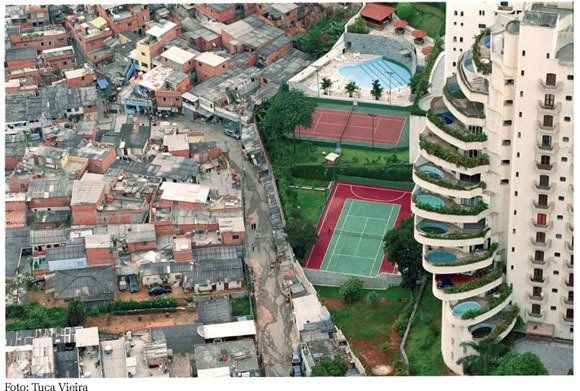

A segregação urbana é a reprodução dos imperativos sociais no contexto de transformação do espaço das cidades.

Favela à frente com prédios ao fundo, na cidade de São Paulo.

A segregação urbana – também chamada de segregação socioespacial – refere-se à periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos, culturais, históricos e até raciais no espaço das cidades. No Brasil, alguns exemplos de segregação urbana mais comuns são a formação de favelas, habitações em áreas irregulares, cortiços e áreas de invasão.

Pode-se dizer que a segregação urbana é a representação ou reprodução espacial e geográfica da segregação social, estando quase sempre relacionada com o processo de divisão e luta de classes, em que a população mais pobre tende a residir em áreas mais afastadas e menos acessíveis aos grandes centros econômicos.

Esses espaços segregados, além do mais, costumam apresentar uma baixa disponibilidade de infraestruturas, como pavimentação, saneamento básico, espaços de lazer, entre outros.

Basicamente, as cidades constituem-se a partir de seus sítios ou espaços centrais, expandindo-se a partir de então. Nesse ínterim, as classes economicamente mais abastadas tendem a localizar-se nas proximidades desse centro, uma vez que são esses os espaços mais caros e valorizados.

Com o passar do tempo, esses centros principais tornam-se sobrecarregados e inchados, e a evolução das técnicas vai permitindo que as práticas e serviços desloquem-se a partir de novos subcentros. Estes vão tornando-se mais valorizados, o que encarece os preços dos terrenos e eleva os custos sociais, proporcionando o afastamento das populações mais pobres e a ocupação pela população mais rica.

O Estado age também nesse processo no sentido de oferecer a esses centros as melhores condições de infraestrutura, com uma maior diversidade de transportes, praças, áreas de lazer, entre outras. Dessa forma, essas áreas empregam mais do que as demais, o que proporciona uma maior mobilidade e atividade em seus espaços, incluindo os trabalhadores que residem nas periferias e que precisam deslocar-se em grandes faixas para exercerem seus ofícios.

Além disso, nas chamadas “bordas” das cidades, amplia-se o crescimento desordenado dos bairros periféricos, além das favelas e das casas em áreas irregulares, como nas proximidades de cursos d´água. Essas áreas são compostas por pessoas com baixos salários, com poucas condições de renda e que não possuem outra opção a não ser residir em locais com pouca infraestrutura, o que caracteriza a segregação urbana.

Esse caso representa a segregação involuntária, aquela que não ocorre de forma planejada por parte de seus atores, mas é forjada pelas condições sociais e econômicas. Esse tipo de segregação não pode ser confundido com a segregação voluntária, também chamada de autossegregação, que é aquela praticada por grupos economicamente mais ricos que buscam afastar-se do inchamento das cidades, passando a residir em locais mais ou menos isolados, geralmente em grandes condomínios residenciais luxuosos.

A segregação urbana, como podemos ver, revela as contradições econômicas e sociais da sociedade contemporânea sobre o espectro do espaço geográfico.

AULA COMPLEMENTAR 12

Geopolítica

Geopolítica é uma categoria da geografia que abrange os fenômenos históricos e políticos da atualidade. Ela tem o objetivo de interpretar a realidade global e envolve o estudo de guerras, conflitos, disputas ideológicas e territoriais, questões políticas, acordos internacionais, etc.

Sendo assim, a geopolítica tem como foco de estudo as perspectivas geográficas e histórias, para assim, oferecer explicações e reflexões sobre os temas abordados. Além disso, ela se apoia em diversas áreas do conhecimento, por exemplo, a história, as ciências sociais, a política, a economia, etc.

Origem do Termo

O termo “geopolítica” é relativamente novo, uma vez que foi introduzido nos estudos da geografia a partir do século XX. Ele foi utilizado pela primeira vez em 1899 pelo cientista político sueco Rudolf Kjellén (1864-1922). Para ele, a geopolítica estabelece uma relação entre o Estado e o seu território.

Após inúmeras teorias sobre a área de geopolítica, ela foi muito discutida após a segunda guerra mundial, aliada às diferentes relações econômicas e políticas internacionais que surgiam.

Os maiores enfoques estavam nos conflitos, nas nações, nos Estados e nos territórios.

Foi somente na década de 80 que a geopolítica se consolidou. Hoje, ela possui uma visão crítica sobre os eventos atuais.

Embora a Geopolítica e a Geografia Política compartilhem alguns conceitos, a abordagem de cada uma é distinta e, portanto, são áreas autônomas.

A geopolítica está mais voltada para as relações internacionais e de poder entre as Nações a partir de fenômenos atuais. Ela usa estratégias e ações para compreender esses fenômenos.

Já a geografia política tem como enfoque o estudo das relações entre Estado e território caracterizados pela situação política, questões fronteiriças, etc.

O termo geografia política foi utilizada em 1987 pelo geógrafo alemão Friedrich Ratzel (1844-1904). Embora essa área do conhecimento já existisse, foi ele quem ampliou o conceito e a abordagem.

Os principais temas abordados no Brasil sobre geopolítica são:

Pré-Sal

Recursos agrícolas

Proteção das fronteiras

Questões de infraestrutura

Mercosul e Unasul

Crescimento urbano

Questões políticas internas

Questão indígena

Os principais temas da geopolítica mundial envolvem diversos conflitos entre países do mundo:

Descolonização da África e da Ásia

Conflitos no Oriente Médio

As fases da geopolítica

A Primeira Guerra Mundial mudou geopolítica e impulsionou os EUA como potência, também causou importantes mudanças geopolíticas e econômicas nos países europeus, suas colônias e aliados – estabelecendo uma nova ordem mundial que diz muito sobre a atualidade.

Pós Segunda Guerra Mundial

Com a derrota da Alemanha, Japão e Itália e o enfraquecimento do Reino Unido e da França, o mundo foi levado por mudanças econômicas e geopolíticas. Os Estados Unidos agora do bloco capitalista, e do outro lado, União Soviética, que expandiu sua influencia e seu território, definindo o bloco socialista.

Dando ínicio ao período conhecido como Guerra Fria, que expressou muitos dos princípios da geopolítica, pois envolveu uma grande disputa ideológica e territorial entre duas potências, a União Soviética e os Estados Unidos, com grande ênfase no papel do Estado no que tange às decisões estratégicas e na definição de valores e padrões.

(Queda do império soviético)

O fim da União Soviética representou um novo período geopolítico mundial, marcado pela supremacia bélica estadunidense e pela formulação de vários centros de poder econômico no mundo. A globalização é a principal característica desse período, sendo marcada pelo desenvolvimento dos transportes e das telecomunicações.

Geopolítica atual

Os Estados Unidos "reinaram sozinhos" desde a queda União Soviética em 1991. Entretanto, hoje sofre uma concorrência tecnológica e comercial da China, por isso, vem perdendo poder e status no mundo.

AULA COMPLEMENTAR 11

As transformações do território brasileiro

PLAY

Formação do território brasileiro

A formação do território brasileiro começou antes da chegada dos portugueses.

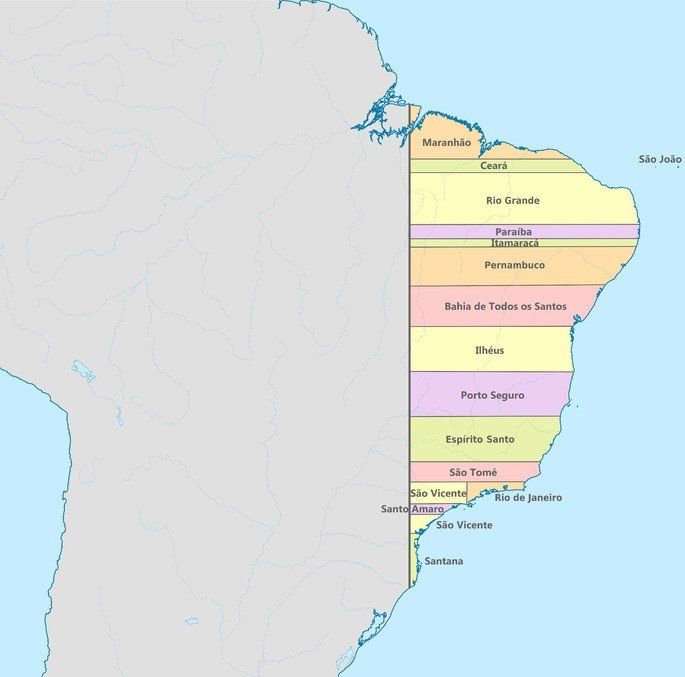

Para evitar conflitos entre Espanha e Portugal, os dois países assinaram o Tratado de Tordesilhas (1494). Este estabelecia os limites das terras a serem ocupadas e exploradas na América.

A primeira região a ser povoada pelos portugueses foi o litoral, especialmente o nordestino. Ali se estabeleceram as plantações de cana de açúcar, os engenhos, e os portos. Paralelo a isso, os colonos organizavam expedições em busca de mão de obra, metais e pedras preciosas.

O Tratado de Tordesilhas obrigava os portugueses a permanecerem no litoral. Com isso, a primeira atividade econômica foi a exploração do pau-brasil e em seguida, o plantio da cana de açúcar.

Observe o aspecto do mapa brasileiro com os limites do Tratado de Tordesilhas e as capitanias hereditárias:

Com a União Ibérica (1580-1640), o Tratado de Tordesilhas deixa de ter validade, pois, Espanha e Portugal passam a ser um só país. Desta maneira, os colonos portugueses podem ir para o interior. Com isso, encontram ouro e pedras preciosas nas regiões hoje conhecidas como Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Veja mais: União Ibérica

Com o fim da União Ibérica e o restabelecimento da monarquia em Portugal, os portugueses se expandem para o sul e fundam a Colônia do Sacramento, em 1680. A fim de resguardar aquelas terras, os espanhóis respondem criando Os Sete Povos das Missões onde jesuítas e índios guaranis viveriam.

Posteriormente, começa na Europa a Guerra de Sucessão (1700-1713), uma disputa entre as potências europeias para escolher o próximo soberano espanhol. Esta briga se refletiria também nas colônias americanas e mudaria o os limites do Brasil.

Com o fim do conflito é assinado o Tratado de Utretch, o qual estabelecia:

- as fronteiras entre o Brasil e a Guiana Francesa

- o Amapá, disputado entre França e Portugal, foi reconhecido como português

- a Colônia do Sacramento foi entregue à Espanha

- a área ocupada pelos Sete Povos das Missões foi cedido a Portugal.

Veja mais: Tratado de Utretch (1713)

Formação territorial do Brasil no século XIX

Com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, o território do Brasil sofreu novas alterações. A atividade mineradora perdeu força e o café passou ser o principal produto de exportação do Brasil. Com isso, os estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo ganharam importância.

A Banda Oriental do Uruguai foi incorporada ao Brasil como Província da Cisplatina e a Guiana Francesa foi ocupada militarmente. Em 1817, o Brasil deixa a Guiana Francesa, mas obtém o reconhecimento da posse da foz do Amazonas.

Após a independência, porém, as Províncias Unidas do Rio da Prata, alegam que a área da Cisplatina lhes pertencia e tem início a Guerra da Cisplatina (1825-1828). A solução é a criação de um Estado independente, a República Oriental do Uruguai.

Nesta época, se registram a criação das províncias de Alagoas (1817), Sergipe (1820), Amazonas (1850) e Paraná (1853).

Organização do território brasileiro no século XX

Com a proclamação da República, em 1889, as províncias passam a se denominar "estados".

O Brasil aumentou de tamanho durante o século XX. A França alegava que parte do Amapá lhe pertencia, pois não reconhecia o rio Oiapoque como fronteira. Em maio de 1900, após disputas diplomáticas lideradas pelo barão do Rio Branco, a questão foi resolvida a favor do Brasil e uma faixa de terra de 250.000 km² foi incorporado ao estado do Pará. Veja mais: Barão do Rio Branco

No entanto, o principal conflito territorial foi registrado com a Bolívia.

Ambos os países se enfrentavam pela região onde atualmente é o estado do Acre. O confronto deu origem a Revolução Acreana e terminou com a incorporação destas terras pelo Brasil. Através do Tratado de Petrópolis, a Bolívia foi indenizada e a ferrovia Madeira-Mamoré foi construída.

No século XX, observamos a reorganização territorial do Brasil com a criação de novos estados como o Território Federal do Guaporé (1943), Mato Grosso do Sul (1977) e Tocantins (1988). Isso respondia ao crescimento da população e também tinha o objetivo de melhorar a administração local.

O Território Federal do Guaporé passou a ser o estado de Rondônia, em 1982. Por sua vez, Amapá e Roraima foram elevados à categoria de estados em 1988.

AULA COMPLEMENTAR 10

Você tem ideia do que significa o termo turismo sustentável? É aquele tipo de atividade turística que preza pelo cuidado ao meio ambiente e aos recursos naturais. Com isso, garante e satisfaz necessidades presentes e para as futuras gerações, sem deixar de se preocupar com o crescimento econômico de determinada região

O turismo sustentável também deve reconhecer e respeitar o patrimônio histórico e cultural das regiões e localidades receptoras a ser planejado, implementado e gerenciado em concórdia com as tradições e valores culturais, colaborando para o seu desenvolvimento.

A preservação do patrimônio natural propicia excelente exercício de integração entre os elementos físicos e biológicos da natureza, os sistemas que estabelecem entre si e com as ações humanas. É na natureza que se encontram todas as fontes materiais e imateriais da produção cultural.

O que é patrimônio cultural material e imaterial?

Dentro da história e da arquitetura, o patrimônio se divide em duas categorias: os bens considerados materiais e os imateriais que juntos representam a identidade, cultura e história de um determinado povo.

O patrimônio

natural

(material) compreende áreas de importância preservacionista e histórica, beleza cênica, enfim, áreas que transmitem à população a importância do ambiente natural para que nos lembremos quem somos, o que fazemos, de onde viemos e, por consequência, como seremos.

Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas).

Quais são os 4 princípios do turismo sustentável?

- sustentabilidade ambiental;

- sustentabilidade econômica;

- sustentabilidade sociocultural;

- sustentabilidade político-institucional.

Ou seja:

- Cuidado na escolha de empresas de hospedagem e prestadoras de serviço.

- Considere viajar para destinos menos populares.

- Informe-se sobre seu local de destino.

- Conheça a cultura local.

- Priorize produtos e serviços locais.

Dicas de como ter um turismo sustentável:

- Respeite a cultura local acima de tudo.

- Priorize sempre a economia local.

- Preserve o meio ambiente em pequenos gestos.

- Reavalie suas possiblidades de transporte.

- Procure por iniciativas que valorizem a experiência.

- Dê preferência para estabelecimentos sustentáveis.

A valorização do patrimônio histórico cultural é a valorização da identidade que molda as pessoas. Por isso, preservar as paisagens, as obras de arte, as festas populares, a culinária ou qualquer outro elemento cultural de um povo, é manter a identidade desse povo.

Para preservar o nosso patrimônio, a Constituição Federal Brasileira afirma que o Poder Público, com a colaboração da comunidade, deve promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

Há também o Patrimônio Artístico, que reúne os bens artísticos.

Os patrimônios naturais mais belos do Brasil

- 1 – Fernando de Noronha e Atol das Rocas (Pernambuco/Rio Grande do Norte) ...

- 2 – Região central da Floresta Amazônica. ...

- 3 – Parque Nacional do Iguaçu (Paraná) ...

- 4 – Pantanal (Mato Grosso/Mato Grosso do Sul) ...

- 5 – Parques nacionais da Chapada dos Veadeiros e das Emas (Goiás)

O Turismo Sustentável tem como objetivo atender simultaneamente às necessidades dos turistas e das comunidades receptoras, protegendo e ampliando as oportunidades para o futuro.

O turismo sustentável também deve reconhecer e respeitar o patrimônio histórico e cultural das regiões e localidades receptoras a ser planejado, implementado e gerenciado em concórdia com as tradições e valores culturais, colaborando para o seu desenvolvimento.

A preservação do patrimônio natural propicia excelente exercício de integração entre os elementos físicos e biológicos da natureza, os sistemas que estabelecem entre si e com as ações humanas.

O patrimônio natural compreende áreas de importância preservacionista e histórica, beleza cênica, enfim, áreas que transmitem à população a importância do ambiente natural para que nos lembremos quem somos, o que fazemos, de onde viemos e, por consequência, como seremos.

Veja o ranking das cidades mais procuradas e a comparação com 2019:

POSIÇÃO 2020 2019

1ª Rio de Janeiro (RJ) São Paulo (SP)

2ª São Paulo (SP) Rio de Janeiro (RJ)

3º Maceió (AL) Fortaleza (CE)

4º Gramado (RS) Foz do Iguaçu (PR)

5ª Fortaleza (CE) Maceió (AL)

6ª Natal (RN) Curitiba (PR)

7º Foz do Iguaçu (PR) Natal (RN)

8º Porto de Galinhas (PE) Salvador (BA)

9º Salvador (BA) Brasília (DF)

10ª Florianópolis (SC) Florianópolis (SC)

AULA COMPLEMENTAR 09

Revolução Industrial

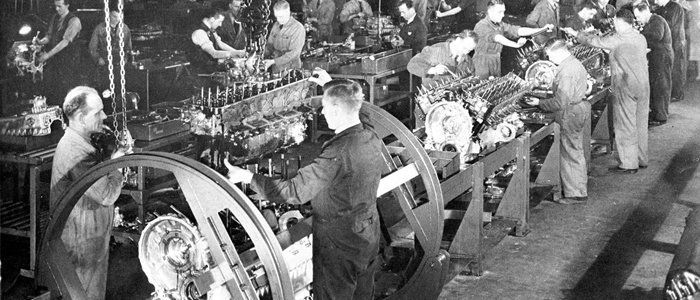

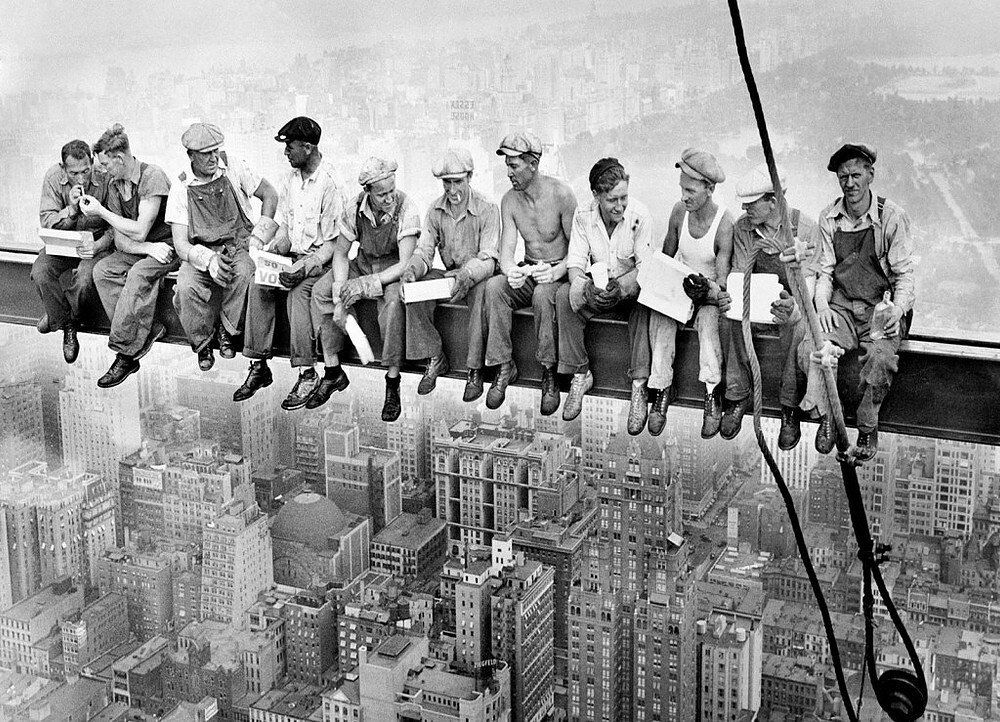

Revolução Industrial foi iniciada na segunda metade do século XVIII e causou profundas transformações para a humanidade, por meio do surgimento da indústria e do capitalismo. Abaixo, crianças trabalhando em uma fábrica têxtil dos Estados Unidos que foi construída no final do século XIX.

Por Revolução Industrial, as ciências humanas compreendem como o período de grande desenvolvimento tecnológico que foi iniciado na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Com o tempo, esse desenvolvimento espalhou-se para outras partes do mundo, como a Europa ocidental e os Estados Unidos. Assim, surgiu a indústria, e as transformações causadas por essa possibilitaram a consolidação do capitalismo.

A economia, a nível mundial, sofreu grandes transformações. O processo de produção de mercadorias acelerou-se bastante, já que a produção manual foi substituída pela utilização da máquina. O resultado foi o estímulo à exploração dos recursos da natureza de maneira excessiva, uma vez que a capacidade produtiva aumentou.

A Revolução Industrial também impactou as relações de trabalho, gerando uma reação dos trabalhadores, cada vez mais explorados no contexto industrial.

Antecedentes

O início da Revolução Industrial ocorreu pelo desenvolvimento da máquina a vapor, que aproveita o vapor da água aquecida pelo carvão para produzir energia e revertê-la em força para mover as máquinas.

As primeiras máquinas que surgiram voltavam-se, principalmente, para atender as necessidades do mercado têxtil da Inglaterra. Sendo assim, grande parte das primeiras máquinas criadas veio com o objetivo de facilitar o processo de produção de roupas. Essas máquinas teciam fios em uma velocidade muito maior que a do processo manual, e podemos destacar algumas delas, como a spinning frame e a water frame.

Com o tempo e à medida que os grandes capitalistas foram enriquecendo, o lucro de suas indústrias começou a ser revertido em investimento para o desenvolvimento das estradas de ferro, por exemplo. O surgimento da locomotiva e da estrada de ferro permitiu que as mercadorias pudessem ser transportadas com maior rapidez e em maior quantidade. Isso aconteceu porque o lucro da indústria inglesa era tão alto que permitiu a diversificação dos investimentos em outros segmentos.

O trabalhador

A Revolução Industrial causou profundas transformações no mundo, e uma dessas transformações deu-se no processo produtivo e no estilo de vida dos trabalhadores. Para que possamos entender como a vida do trabalhador mudou, precisamos visualizar, antes, as mudanças no processo de produção de mercadorias utilizando o contexto da produção têxtil.

Antes da Revolução Industrial, o processo de produção era manufatureiro, ou seja, a produção acontecia em uma manufatura, na qual a produção era manual e o trabalhador realizava seu trabalho por meio de sua capacidade artesanal. Com o desenvolvimento das máquinas, a produção passou a ser parte da maquinofatura, isto é, a máquina era a grande responsável pela produção.

Assim, se, antes da máquina, a produção necessitava da habilidade artesanal do trabalhador, agora, isso não era mais necessário porque qualquer trabalhador poderia manejar a máquina e realizar todo o processo sozinho. Na prática, isso significa que não era mais necessário um trabalhador com habilidades manuais, e o resultado disso foi que seu salário diminuiu. De 33 shillings em 1795 para 6 shillings em 1829.

Além do salário extremamente baixo, os trabalhadores eram obrigados a aceitar uma carga de trabalho excessivamente elevada que, em alguns casos, chegava a 16 horas diárias de trabalho, das quais o trabalhador só tinha 30 minutos para almoçar. Essa jornada era particularmente cruel porque todos aqueles que não a aguentassem eram prontamente substituídos por outros trabalhadores.

O trabalho, além de cansativo, era perigoso, pois não havia nada que protegesse os trabalhadores, e eram comuns os acidentes que os faziam perder os dedos ou mesmo a mão em casos mais graves. Os afastados por problema de saúde não recebiam, pois o salário só era pago para aqueles que trabalhavam. Os que ficavam fisicamente incapacitados de exercer o serviço eram demitidos e outros trabalhadores contratados.

Na questão salarial, mulheres e crianças também trabalhavam e seus salários eram, pelo menos, 50% menores do que os dos homens adultos. Muitos patrões preferiam contratar somente mulheres e crianças porque o salário era menor (e, por conseguinte, seu lucro maior) e essas eram mais sujeitas a obedecerem às ordens, sem se rebelarem.

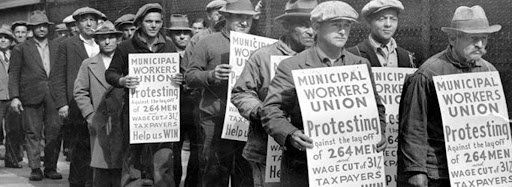

Esse quadro de extrema exploração dos trabalhadores fez com que esses se mobilizassem em prol de melhorias de sua situação. Assim, foram criadas as organizações de trabalhadores, conhecidas no Brasil como sindicatos e na Inglaterra como trade union. As maiores reivindicações dos trabalhadores eram melhorias no salário e redução da carga de trabalho.

A mobilização dos trabalhadores deu surgimento a dois grandes movimentos, na primeira metade do século XIX, na Inglaterra, que são o ludismo1811 e 1816 que ficou marcado pela mobilização de trabalhadores para invadir as fábricas e destruir as máquinas. A repressão das autoridades inglesas sobre o ludismo foi duríssima, e o movimento teve atuação muito curta e o Cartismo na década 1830 que mobilizou trabalhadores para lutar por direitos trabalhistas e também por direitos políticos.

Os protestos de trabalhadores na Inglaterra resultaram em algumas melhorias para essa classe, e essas melhorias foram obtidas, principalmente, por meio da greve. Um dos grandes ganhos dos movimentos de trabalhadores na Inglaterra foi conquistar a redução da jornada de trabalho para 10 horas por dia.

A Revolução Industrial, como mencionamos, iniciou-se na Inglaterra no século XVIII e, com o tempo, espalhou-se pela Europa, Estados Unidos, Japão etc. A pergunta que instiga muitos é: por que esse acontecimento deu-se na Inglaterra? Isso aconteceu porque a Inglaterra reunia todas as condições necessárias para tanto.

Primeiro, o desenvolvimento tecnológico e industrial que aconteceu na Inglaterra só foi possível pelo alijamento da nobreza, pois, a partir de 1688 o poder dos reis ficou submetido ao parlamento. A burguesia (gente rica, mas, não nobre), consolidada no poder começou a tomar medidas que a fortaleciam e atendiam seus interesses economicamente.

Antes disso, uma lei de 1651, determinava que as mercadorias compradas e vendidas pela Inglaterra só seriam transportadas por embarcações inglesas. Isso alterou as rotas marítimas inglesas e transformou o país na maior potência comercial do mundo, dando início ao processo de acumulação de capital no país. Esse capital excedente foi utilizado no desenvolvimento das máquinas, tempos depois.

Além do capital para investir no desenvolvimento industrial, era necessário também que houvesse grande quantidade de mão de obra para trabalhar nas indústrias. Acontece que a Inglaterra do século XVIII tinha uma grande quantidade de mão de obra, fruto dos cercamentos que forçaram os camponeses ingleses a mudarem-se para as cidades inglesas. Esses cercamentos eram resultado da Lei dos Cercamentos, uma lei inglesa que permitia que as terras comuns utilizadas pelos camponeses fossem cercadas e transformadas em pasto para a criação de ovelhas. Essas terras comuns eram parte de um sistema feudal que separava determinadas áreas para que os camponeses cultivassem-nas.

Os cercamentos resultaram na expulsão dos camponeses de suas terras, uma vez que essas estavam sendo transformadas em pasto e esses não tinham mais como sobreviver no campo. Assim, os camponeses eram obrigados a irem para o único lugar onde poderiam obter um sustento: as cidades. Lá, tornaram-se mão de obra que alimentava as indústrias, e essa grande disponibilidade dava aos patrões um poder de pressão sobre o salário dos trabalhadores.

Por último, mas não menos importante, é necessário destacar que a Inglaterra possuía uma grande reserva exatamente das duas matérias-primas mais importantes para o desenvolvimento industrial naquele momento: carvão e ferro. Essas matérias eram essenciais para a construção das máquinas e para seu funcionamento (à base do vapor da água).

Primeira Revolução Industrial

A Primeira Revolução Industrial é marcada pelo início do processo de industrialização que transformou o cenário econômico e social.

A primeira fase da Revolução Industrial corresponde à sua eclosão no século XVIII (1760 a 1850), limitada à Europa ocidental e tendo a Inglaterra como precursora. Essa primeira fase representa o conjunto de mudanças no setor econômico e no setor social possibilitado pela evolução tecnológica.

Esses avanços contribuíram para a consolidação de uma nova forma de produção, bem como deram início a uma nova realidade industrial, estabelecendo um novo padrão de consumo na sociedade e novas relações de trabalho.

Os principais avanços tecnológicos conhecidos nessa fase foram:

- uso do carvão como fonte de energia para a máquina a vapor;

- desenvolvimento da máquina a vapor e criação da locomotiva;

- invenção do telégrafo;

- aparecimento de indústrias têxteis, como a do algodão;

- ampliação da indústria siderúrgica.

Segunda Revolução Industrial

Uma das invenções na Segunda Revolução Industrial foi a locomotiva. A segunda fase da revolução corresponde ao processo evolutivo das tecnologias que modificaram ainda mais o cenário econômico, industrial e social. Essa fase iniciou-se da metade do século XIX até o início do século XX, findando-se durante a Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945).

Esse período representou avanços não só tecnológicos mas também geográficos, representando o momento em que a revolução deixou de limitar-se à Inglaterra espalhando-se para outros países, como Estados Unidos, Japão, Alemanha e França.

Foi nesse período que surgiu o capitalismo financeiro, que acabou por moldar essa fase, que ficou conhecida como o período das grandes inovações. Esse avanço e aperfeiçoamento tecnológico possibilitou aumentar a produtividade nas indústrias, bem como os lucros obtidos. O mundo vivenciou novas criações e o incentivo à pesquisa, principalmente no campo da medicina.

Na Segunda Revolução Industrial, destacaram-se:

- a substituição do ferro pelo aço;

- o surgimento de antibióticos;

- a construção de ferrovias e navios a vapor;

- a invenção do telefone, da televisão e da lâmpada incandescente;

- o uso de máquinas e fertilizantes químicos na agricultura.

Terceira Revolução Industrial

A Terceira Revolução Industrial representa o desenvolvimento tecnológico no campo científico.A terceira fase da Revolução Industrial iniciou-se na metade do século XX, após o fim da Segunda Guerra Mundial, e ficou conhecida também como Revolução Técnico-Científica.

A principal mudança representada por essa fase está associada ao desenvolvimento tecnológico atribuído não só ao processo produtivo mas também ao campo científico. A industrialização, nesse momento, espalhou-se pelo mundo.

A Terceira Revolução Industrial significou um novo patamar alcançado pelos avanços tecnocientíficos que são até hoje vivenciados pela sociedade. Os principais marcos desse período podem ser vistos por meio dos aperfeiçoamentos e das inovações nas áreas de robótica, genética, telecomunicações, eletrônica, transporte e infraestrutura. Tudo isso transformou ainda mais as relações sociais e modificou o espaço geográfico.

Consequências

A Revolução Industrial representou um marco na história da humanidade — transformando as relações sociais, as relações de trabalho, o sistema produtivo — e estabeleceu novos padrões de consumo e uso dos recursos naturais. As consequências foram muitas e estão relacionadas à cada fase vivida no processo evolutivo das tecnologias que proporcionou a industrialização dos países.

Durante a Primeira Revolução Industrial, o modo capitalista de produção reorganizou-se.

As principais consequências desse período foram:

- substituição do trabalho humano por máquinas, o que ampliou o êxodo rural e intensificou o crescimento urbano;

- crescimento desenfreado das cidades, acarretando favelização, marginalização de pessoas, aumento da miséria, fome e violência;

- aumento significativo de indústrias e, consequentemente, da produção;

- organização da sociedade em dois grupos: a burguesia versus o proletariado.

Os avanços tecnológicos obtidos na Segunda Revolução Industrial fizeram com que a industrialização alcançasse outros países, especialmente os mais ricos. Esses, a fim de ampliarem seu mercado, deram início a uma expansão territorial também em busca de matéria-prima, o que ficou conhecido como imperialismo. As principais consequências desse período foram:

- aumento da produção em massa e em curto espaço de tempo, aumentando também o comércio;

- avanços nos setores de transporte e telecomunicações que ampliaram o mercado consumidor, bem como o escoamento dos bens produzidos;

- surgimento das grandes cidades e, com elas, dos problemas de ordem social, como a superpopulação;

- aumento de doenças;

- desemprego e maior disponibilidade de mão de obra barata;

- avanços no setor da saúde que possibilitaram melhorias na qualidade de vida da população.

A terceira fase da Revolução Industrial — que integrou a ciência, a tecnologia e a produção — transformou ainda mais a relação do homem com o meio. A apropriação dos recursos naturais era cada vez mais intensa, visto que, a cada dia, tornou-se mais necessário viabilizar as produções em massa.

As principais consequências da Terceira Revolução Industrial foram:

- muitos avanços no campo da medicina;

- criação de robôs capazes de fazer trabalhos minuciosos e mais precisos;

- técnicas na área da genética que melhoraram a qualidade de vida da população;

- consolidou-se o capitalismo financeiro;

- aumento do número de empresas multinacionais;

- maior difusão de informações e notícias, integrando o mundo todo instantaneamente;

- aumento dos impactos ambientais negativos e esgotamento de recursos naturais;

- preocupação com o desenvolvimento econômico que explora os recursos naturais sem se preocupar com as gerações futuras, gerando a necessidade de buscar um modelo de desenvolvimento sustentável.

Resumo

- A Inglaterra foi a pioneira do desenvolvimento industrial por ser a nação que possuía as condições mínimas necessárias para desencadear esse processo.

- O ponto de partida da Revolução Industrial foi o desenvolvimento da máquina a vapor.

- A revolução resultou em transformações sensíveis no modo de produção das mercadorias e nas relações de trabalho e em forte redução do salário.

- Os trabalhadores, intensamente explorados, mobilizaram-se em organizações e coordenaram dois movimentos: o ludismo e o cartismo.

- A Revolução Industrial, mesmo que não tenha tido rupturas, foi dividida em fases que representam um processo evolutivo tecnológico que transformou o setor econômico e social.

- A Primeira Revolução Industrial representa o início do processo de industrialização limitado à Inglaterra no século XVIII.

- A Segunda Revolução Industrial iniciou-se após a Segunda Guerra Mundial e representou um período de grandes inovações tecnológicas.

- A Terceira Revolução Industrial teve início na metade do século XX e corresponde ao desenvolvimento não só do setor industrial mas também do campo científico.

- As principais consequências da Revolução Industrial foram as novas relações de trabalho; a consolidação do capitalismo; a industrialização dos países; a expansão do imperialismo; o exodo rural e a urbanização; os avanços nos campos da medicina, do transporte e das telecomunicações; o aumento da capacidade produtiva e do consumo; os impactos ambientais negativos etc.

AULA COMPLEMENTAR 08

Diversidades, diferenças e desigualdades sociopolíticas

A desigualdade social é oriunda de processos relacionais na sociedade. Ela condiciona, limita ou prejudica o status e a classe social de uma pessoa ou um grupo e, consequentemente, interfere em requisitos primários para a qualidade de vida. Esses aspectos abrangem liberdade de expressão, de escolha, satisfação no trabalho e acesso a direitos básicos como voto, saúde, educação, habitação e saneamento básico.

Quais os grupos mais vulneráveis à desigualdade social?

Os grupos mais vulneráveis a ela são pessoas de baixa renda, menor nível de educação e integrantes de minorias historicamente negligenciadas (negros, mulheres, índios, ciganos e imigrantes, por exemplo).

Embora a desigualdade social seja diferente da econômica, as duas estão intimamente relacionadas — se as divisões econômicas endurecem, a desigualdade social acentua. Além disso, ela também pode ser estabelecida por meio de legislação discriminatória e a partir do modo como as pessoas se comportam em sociedade.

Quais os cenários mais comuns para a desigualdade?

A desigualdade pode ser subdividida em três tipos principais: econômica, social e política. Cada grupo reforça a composição e as características do outro, logo, eles estão intimamente relacionados e se auto perpetuam.

Além disso, nenhum tipo de desigualdade ocorre primeiro em detrimento das demais, por isso, essa é uma formação circular. Por exemplo, uma família vítima da má distribuição de renda possivelmente terá crianças em situação de insegurança alimentar. Com a saúde comprometida, elas aprenderão menos na escola e terão menores chances de realização profissional.

Já a desigualdade econômica refere-se à concentração de renda e riqueza, enquanto a política remete à diferença de direitos de participação política e baixos níveis de inclusão em processos decisórios na cidadania.

Além das três divisões, a desigualdade pode ser agrupada como vertical ou horizontal.

Desigualdades verticais

As desigualdades verticais são baseadas no conceito de verticalização da riqueza e renda. Assim sendo, famílias com filhos ricos terão mais chances de perpetuar a sua riqueza, e aquelas com filhos pobres a sua miséria.

Desigualdades horizontais

As desigualdades horizontais existem entre grupos diferentes e são baseadas em aspectos identitários. A de gênero está na vanguarda, enquanto outras desigualdades horizontais incluem aquelas baseadas na etnia, raça, casta, religião, orientação sexual e deficiências.

A desigualdade espacial está contida na horizontal, e diz respeito à localização geográfica, sendo a mais comum as desigualdades existentes entre as áreas urbanas e rurais. A concentração de pessoas de baixa renda, com menores oportunidades de emprego e de crescimento em áreas periféricas demonstra como a desigualdade espacial também condiciona o acesso a direitos básicos. São exemplos a educação, saúde e saneamento básico.

Quais as principais causas da desigualdade social?

- A falta de acesso à educação é uma das principais causas da desigualdade. Isso ocorre porque a qualidade do ensino oferecido e a capacidade de aprendizagem dos alunos está condicionado a vários fatores. Contexto escolar, localização e interesse de seus membros são apenas alguns dos exemplos. Ou seja, quem estuda mais e em melhores escolas terão melhores carreiras e melhores empregos. Essa diferença salarial perpetua a desigualdade econômica e social.

- A globalização também incrementa a desigualdade social, uma vez que um dos seus aspectos é a imigração em massa. Conforme as pessoas se deslocam em busca de oportunidades de trabalho e renda, as desigualdades são acentuadas.

Isso acontece por vários motivos, mas, principalmente, pela diferença de idiomas, que limita as chances de emprego e, assim, de receber um salário digno.

- O financiamento de campanhas políticas por entidades e indivíduos, por exemplo, gera uma co-dependência que dificilmente leva a decisões em prol de indivíduos menos favorecidos.

- O gênero também pode influenciar na desigualdade social. O patriarcado e a distribuição histórica de papéis na sociedade tendem a condicionar as oportunidades das mulheres: elas ingressaram no mercado de trabalho tardiamente, e por isso são subjugadas.

Embora sejam muitas vezes mais qualificadas que os homens, sofrem várias formas de assédio desde o momento que deixam suas casas para chegar ao trabalho até a execução de sua rotina laboral.

- O mesmo ciclo acontece com negros — o racismo estrutural é evidente em nossas relações sociais. Após a abolição, os escravos libertos e seus filhos foram “empurrados” para áreas urbanas periféricas (desigualdade espacial). Essas áreas são caracterizadas pela falta de infraestrutura e poucas oportunidades de ascensão econômica, social e política. A desigualdade de oportunidades perpetua as divisões, o descuido e a redução de expectativas dos negros, que ainda sofrem várias formas de violência em seu dia a dia simplesmente pela sua cor.

As causas da desigualdade social, econômica e política no Brasil

O Brasil é um país caracterizado pela multiplicidade racial e cultural. Entretanto, desde a colonização, vários aspectos de nossa formação social foram influenciados pela desigualdade.

Em primeiro lugar, posturas e discursos que reforçam o racismo, o sexismo, a misoginia, xenofobia, LGBTfobia e preconceito. Depois, a ingerência dos governos sobre questões estruturais — acesso à educação, moradia digna e renda suficiente para garantir a segurança alimentar da população.

Tudo isso, somado às várias tentativas de sabotagem de ações que poderiam minimizar as desigualdades — como a Renda Básica Universal e cotas raciais em universidades federais —, culminam em uma das maiores desigualdades sociais do mundo.

As terras são divididas de forma desigual, a alta carga tributária e a inflação reduzem o poder de consumo da população, a meritocracia e a corrupção minimizam as chances de mudança. São inúmeros fatores que, se somados, demonstram o quanto ainda temos a conquistar como sociedade brasileira.

E as consequências?

A desigualdade social pode ser determinante para a saúde. Isso ocorre principalmente porque ela reforça a diferença no acesso e na qualidade dos recursos disponíveis, mas não só isso. Ela pode ser determinante para a diminuição da expectativa de vida, aumento do risco de doenças cardíacas e de outras relacionadas ao estilo de vida do indivíduo.

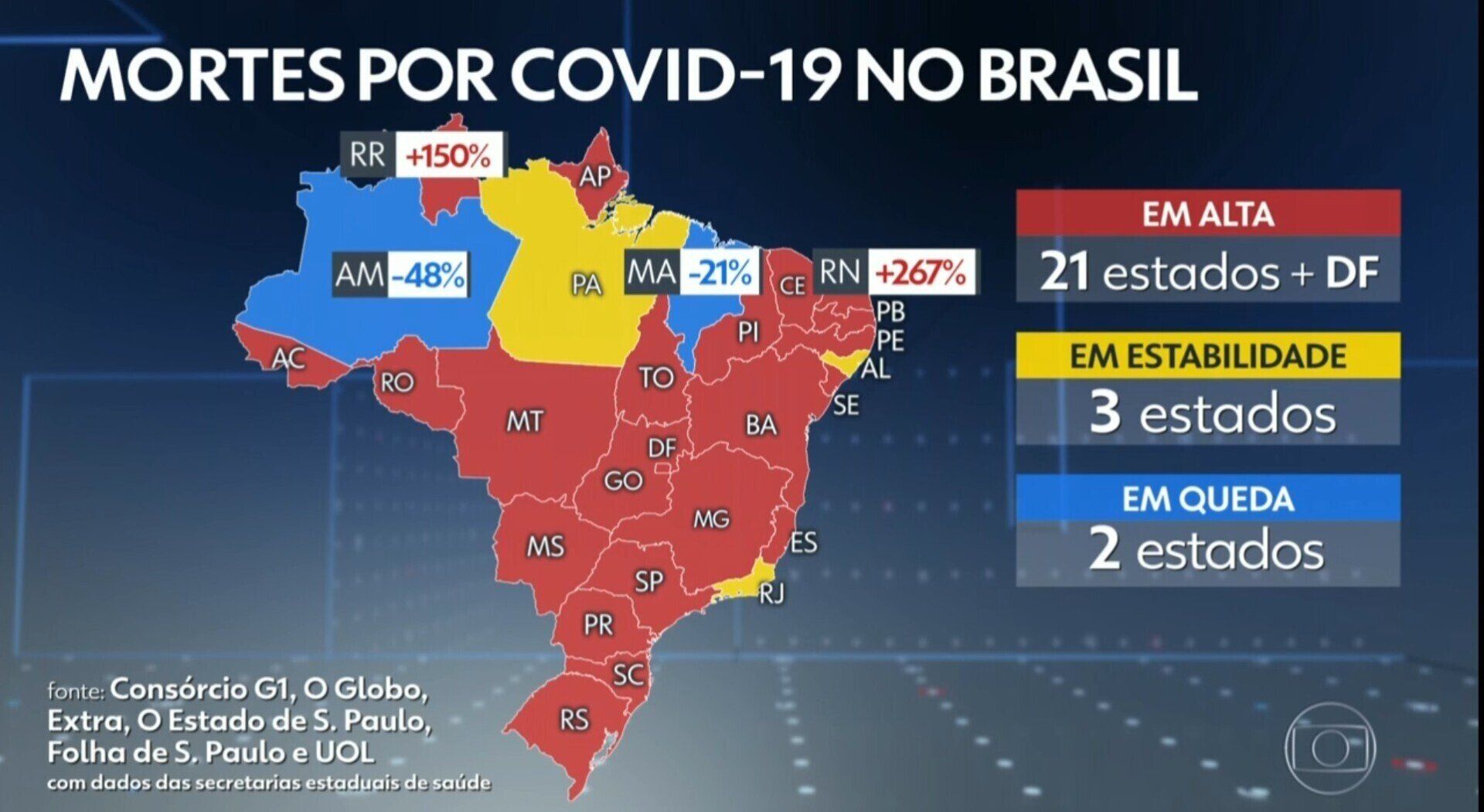

Com a pandemia causada pela Covid-19, ficou evidente que um sistema público de saúde, como o SUS, é essencial para mitigar essa falta de acesso da população mais pobre à saúde básica. Esse é um direito que jamais deveria ser discutido, mas o que vemos é a tentativa constante de sucateamento do sistema.

A desigualdade social também reduz a solidariedade entre grupos participantes de diferentes estratos, mas uma causa extremamente cruel é a sua íntima ligação com o aumento da violência. Para efeito ilustrativo, basta compararmos a diferença de tratamento da força policial em ações na favela e em bairros nobres.

Outra consequência dessa diferenciação na sociedade é a desigualdade salarial. Ela reduz a expectativa de renda futura do trabalhador e a ocupação em cargos formais, com estabilidade e possibilidade de ascensão profissional.

Muitos estudos como os de Carles Boix (2009) indicam que a desigualdade de renda e riqueza dificultam o crescimento econômico de uma nação. Seria preciso a proposição da redistribuição de renda, com a aplicação de cargas tributárias mais pesadas para as classes mais ricas, como o Imposto Sobre Grandes Fortunas.

A instabilidade do sistema político é outro efeito da desigualdade, e ela gera consequências que reforçam ainda mais as diferenças em uma sociedade. Por exemplo, desencoraja os investimentos e mergulha a nação em uma situação econômica ainda mais crítica — intensificando novamente as diferenças sociais, educacionais, salariais e de oportunidades.

Estudiosos afirmam que, se não houvesse desigualdades, também não existiria motivação para a ascensão social, financeira e profissional. No entanto, ainda que ela seja um fator motivador para algumas pessoas, suas consequências são desumanas e indignas — e isso jamais deveria ser tolerado.

DIVERSIDADE

Diversidade significa representar a sociedade. Afinal, somos compostos por pessoas de diferentes histórias, crenças, raças e etnias, orientações sexuais, gêneros, entre outros.

A diversidade representa a união dessas pluralidades, convivendo em harmonia, com respeito ao que é diferente e, sobretudo, visando a uma sociedade mais justa. Dessa forma, conceito de diversidade pode andar lado a lado com qualquer tipo de instituição.

Existem vários tipos de diversidade. Podemos classificar os tipos de diversidade como:

- Cultural;

- Étnica;

- Biológica;

- Social, entre outros.

Diversidade: a chave é o pertencimento

Pertencer a um lugar significa ter uma conexão com a organização ou com o grupo de pessoas que faz com que você sinta que pode ser você mesmo. Isso não está relacionado apenas ao local de trabalho, por exemplo, mas também a uma necessidade psicológica.

Estimular o pertencimento, no entanto, leva um tempo, e nem sempre o processo é linear. É preciso se concentrar na diversidade e criar uma cultura inclusiva para que possa se chegar ao pertencimento. Um estudo realizado pelo Boston Consulting Group (BCG) revelou que, no Brasil, apenas 17% dos funcionários que seriam alvo das iniciativas a favor da diversidade nas organizações dizem se beneficiar delas.

A pesquisa, por sua vez, foi realizada com 16,5 mil pessoas em 14 países, como Reino Unido, Estados Unidos, Finlândia e China, além do Brasil. Os resultados mostram que, embora as empresas estejam preocupadas com temas como diversidade e inclusão, muitas das iniciativas não geram o impacto esperado.Isso se dá porque, em sua maioria, os cargos de liderança são ocupados majoritariamente por homens brancos.

A pesquisa indicou que:

- 27% de membros de maiorias entrevistados enxergam dificuldades no avanço de funcionários negros ou de outros grupos étnicos minoritários;

- Por outro lado, 37% dos membros das minorias veem obstáculos para seu crescimento;

- Para um homem branco, heterossexual, cisgênero, com idade entre 35 e 50 anos, há uma maior liberdade para se sentir autêntico no ambiente de trabalho. E isso permite que eles cresçam em seus cargos e atinjam a liderança com muito mais facilidade que alguém que pertença a algum grupo minoritário.

AULA COMPLEMENTAR 07

O acesso à informação em múltiplas linguagens

O sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas e procedimentos tecnológicos que visa à representação e coleta de dados da superfície terrestre sem a necessidade de um contato direto. Assim sendo, toda a informação é obtida por meio de sensores e instrumentos em geral. Tal processo vincula-se ao tratamento, armazenamento e análise de tais dados para que se conheça melhor os fenômenos que se apresentam na superfície.

A utilização desse tipo de técnica é de fundamental importância no contexto atual das sociedades, pois ela é capaz de revelar muitos dados geográficos e até históricos concernentes aos espaços naturais e também sociais, como a distribuição das áreas florestais, o avanço do desmatamento, o crescimento das áreas urbanas, etc.

Pode-se dizer que o sensoriamento remoto surgiu logo após a invenção da máquina fotográfica, quando se tornou possível o registro de imagens a partir do céu. Inicialmente, utilizavam-se pombos ou balões a fim de captar imagens da superfície vistas de cima, geralmente para o reconhecimento de lugares ou produção de mapas.

Em tempos de guerra, essa foi também uma importante estratégia para o reconhecimento do território inimigo, o que auxiliava na elaboração de planos de ataque e contra-ataque.

E por falar em guerra, foi durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) que esse sistema começou a aperfeiçoar-se por meio da utilização de aviões então recentemente inventados.

O conjunto de técnicas de registro da superfície por meio da fotografia foi chamado de aerofotogrametria, que, além do registro da imagem, consistia também no tratamento dessa e de suas adaptações para a produção de visualizações de áreas inteiras. Esse procedimento é até hoje amplamente realizado.

Além da aerofotogrametria, outro recurso de sensoriamento remoto bastante utilizado são os satélites. Com eles, tornou-se possível o registro de imagens em pequena escala, ou seja, de amplas áreas; ou, até mesmo, de mapas com escalas variadas e flexíveis, possibilitando o manejo para diferentes mapas de localização e temáticos.

Entre os satélites mais importantes e utilizados por nós para a observação e registro de informações da superfície estão o Landsat e o CBERS (Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres).

O primeiro foi pela primeira vez lançado pela Agência Espacial Norte-Americana (NASA) em 1972, tendo outras versões mais modernas construídas posteriormente, de modo que a mais recente é a Landsat 7.

Já o CBERS é resultado de uma parceria entre o Brasil e a China, cujo primeiro lançamento ocorreu em 1999, enquanto o mais recente, o CBERS 3, foi lançado em 2011.

Em fevereiro de 2021 foi lançado o primeiro satélite totalmente feito no brasil. Leia mais aqui.

Os satélites estão entre os mais importantes elementos do sensoriamento remoto

Graças aos satélites, são possíveis as confecções de mapas temáticos com as mais variadas escalas de abrangência, conforme já mencionamos. Assim, é possível obter informações e registrar cartogramas sobre formas de relevo, topografia, ocupação humana, entre outros.

Há também a funcionalidade meteorológica, em que a movimentação das massas de ar é captada de modo a auxiliar na previsão do tempo, que também conta com outros muitos instrumentos.

Podemos dizer, portanto, que o sensoriamento remoto é um dos maiores avanços já produzidos pela ciência e tecnologia no que se refere ao estudo da superfície terrestre e, por que não dizer, de todos os elementos que compõem a biosfera.

Assim, conseguiu-se avanço no monitoramento de fenômenos naturais e também antrópicos, tais como o monitoramento do avanço do desmatamento e outros.

Um bom exemplo também de sensoriamento remoto é o Google Earth, que integra uma combinação de imagens de satélite, aerofotogrametrias e até imagens registradas nas ruas a fim de nos auxiliar na localização e no deslocamento pelos diferentes lugares.

AULA COMPLEMENTAR 06

OS DOIS LADOS DO DESENVOLVIMENTO - PLAY

Desenvolvimento sustentável

O desenvolvimento sustentável é um importante conceito criado para melhorar a preservação do meio ambiente de modo a garantir um futuro melhor para as próximas gerações.

O desenvolvimento sustentável é um conceito elaborado para fazer referência ao meio ambiente e à conservação dos recursos naturais. Entende-se por desenvolvimento sustentável a capacidade de utilizar os recursos e os bens da natureza sem comprometer a disponibilidade desses elementos para as gerações futuras.

Isso significa adotar um padrão de consumo e de aproveitamento das matérias-primas extraídas da natureza de modo a não afetar o futuro da humanidade, aliando desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental.

Sabemos que existem os recursos naturais não renováveis, ou seja, aqueles que não podem renovar-se naturalmente ou pela intervenção humana, tais como o petróleo e os minérios; e que também existem os recursos naturais renováveis.

No entanto, é errôneo pensar que esses últimos sejam inesgotáveis, pois o seu uso indevido poderá extinguir a sua disponibilidade na natureza, com exceção dos ventos e da luz solar, que não são diretamente afetados pelas práticas de exploração econômica.